建设工程合同作为规范施工活动权责的核心法律文件,其效力贯穿于项目全生命周期。当合同履行出现障碍时,终止协议则成为平衡各方利益、厘清法律关系的重要工具。根据最高人民法院2023年建设工程纠纷白皮书数据显示,全国法院系统每年受理的施工合同解除纠纷案件超过12万件,涉及合同解除的争议标的额占比达总纠纷标的的37%,这凸显了规范合同解除程序的重要性。

一、合同法律性质与效力边界

建设工程合同解除涉及《民法典》合同编与《建筑法》的交叉适用,其效力认定需要兼顾意思自治与公序良俗。根据《民法典》第806条,发包人在承包人非法转包、质量缺陷等情形下享有法定解除权,而承包人也可在发包人拖欠工程款超过合理期限时主张解除。实务中需注意,合同解除权行使必须符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第8-10条规定的程序要件,包括书面催告、合理宽限期等。

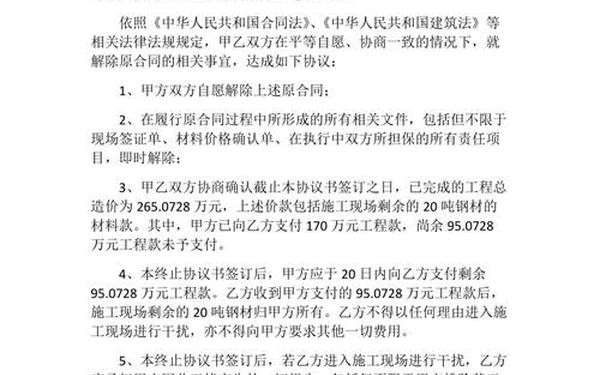

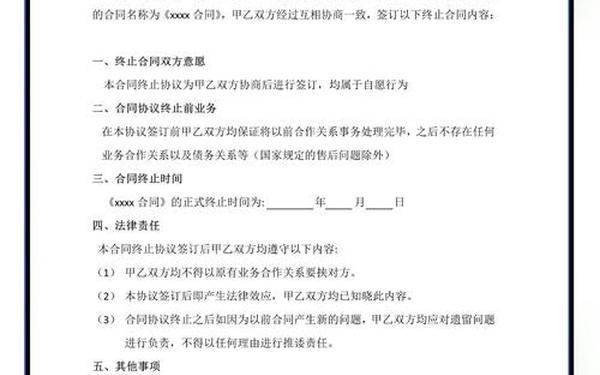

从法律效力维度分析,终止协议具有独立法律地位。如网页1提供的范本所示,协议需明确解除时间、已完工程结算标准、资料移交程序等核心条款。特别值得注意的是,最高人民法院在(2018)最高法民终74号判决中强调,即使总包合同解除导致分包合同无法履行,分包方仍应对已完工程质量承担保修责任。这提示合同解除后附随义务的延续性。

二、协议核心条款分析框架

工程结算条款构成终止协议的核心内容。根据网页18的实务范本,结算需包含已完成工程量确认、质量验收证明文件、审计机构介入等要素。例如某项目终止协议要求:"乙方须在7日内提交经监理签章的工程量清单,甲方委托第三方造价咨询机构进行审计,审计结果作为最终结算依据"。这种分层确认机制能有效防范结算纠纷。

债务承担条款需构建双重防火墙。网页21的协议范本采用"乙方承建期间债务自行清偿+甲方保留追偿权"的结构设计,既符合《建筑法》第29条关于总分包责任的规定,又通过违约责任条款形成约束。实务中更需注意农民工工资专项保障,2022年修订的《保障农民工工资支付条例》要求终止协议必须载明工资清偿方案。

三、合同解除条件与程序要件

法定解除条件呈现类型化特征。根据网页34的实务总结,主要包括:承包人逾期竣工超合理期限(通常为合同工期20%)、工程质量缺陷无法修复、发包人资金链断裂等。值得关注的是,2024年《北京市高级人民法院审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题解答》新增"因环保政策导致长期停工"可作为解除事由,这反映了司法实践对新型风险的回应。

程序合法性审查包含三层递进关系。首先需核实解除通知送达的合规性,网页63提供的案例显示,采用公证送达或数据电文送达需符合《民事诉讼法》第90条规定;其次要评估违约行为的关联性,如(2021)最高法民终752号判决指出,发包人轻微付款延迟不构成根本违约;最后应审查减损义务履行情况,承包人未及时撤场可能导致损失扩大。

四、争议解决与风险防范

证据链构建需遵循"三重对应"原则。网页49的范本示范了从停工通知、现场影像、监理日志到结算审计的全流程证据固定方法。某央企项目纠纷案例显示,承包人通过无人机航拍技术记录停工现场状况,结合BIM模型进行工程量可视化确认,最终获法院支持。这提示现代技术手段在证据保全中的创新应用。

风险防范机制应建立四维控制体系。合同层面设置阶梯式违约金条款,如网页1范本约定的日1‰滞纳金;管理层面建立履约预警系统,对进度偏差超15%的项目启动专项评估;担保层面要求提供银行保函或保险担保;技术层面运用区块链技术存证关键履约节点。某省建工集团通过该体系使合同解除纠纷下降42%。

从行业发展视角观察,2024年智能合约技术在工程合同管理中的应用呈现爆发式增长。基于以太坊的自动执行合约已能实现进度款自动支付、工期延误自动索赔等功能。但法律界对智能合约的效力认定仍存争议,这将成为未来研究的重要方向。建议行业协会加快制定建设工程智能合约应用标准,推动技术创新与法律规制的有机融合。