汉语成语是中华文化历经千年沉淀的瑰宝,而动物作为自然界与人类生活密切相关的存在,在成语中形成了独特的意象体系。十二生肖与飞禽走兽的形态特征、生活习性,经过艺术化的提炼与隐喻,转化为对人性百态、社会现象的凝练表达。从"狐假虎威"的权谋机变到"老马识途"的智慧经验,从"画蛇添足"的过犹不及到"鱼跃龙门"的奋发向上,动物成语以四两拨千斤的修辞力量,构建起中国人认知世界的符号系统。

文化意象的多维投射

动物成语的文化基因根植于农耕文明与自然崇拜的交织。牛作为农耕时代最重要的劳动力,《周易》有"服牛乘马,引重致远"的记载,衍生出"汗牛充栋"形容典籍浩繁、"九牛一毛"比喻数量微小等成语,折射出先民对生产工具的深度依赖。龙作为民族图腾,《礼记·礼运》称其"能幽能明,能细能巨",形成的"画龙点睛""龙马精神"等成语,将虚幻生物转化为精神象征,展现出中华文明特有的想象张力。

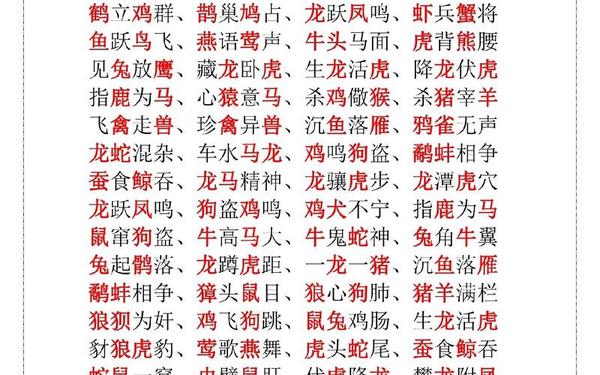

不同动物承载着差异化的价值取向。虎在《说文解字》中被释为"山兽之君","如虎添翼""虎啸风生"等成语赋予其勇猛威严的正面意象,但"为虎作伥""三人成虎"又揭示权力滥用的警示意义。犬类成语则呈现两极分化:"犬马之劳"表达忠诚奉献,"狼心狗肺"却成为道德批判的载体,这种矛盾映射出古人对待驯化动物的复杂心态。学者黄峻峰在《汉语动物成语研究》中指出,动物意象的文化赋值往往遵循"物性特征—行为模拟—映射"的三重转化规律。

语言结构的艺术锻造

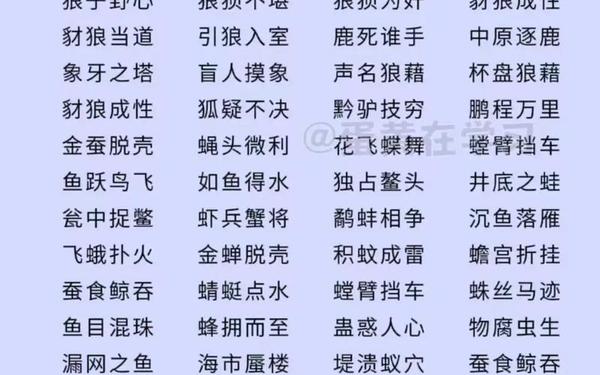

四字格构式赋予动物成语独特的韵律美感。主谓结构如"蚕食鲸吞",通过"蚕/鲸"的缓慢吞噬与"食/吞"的迅捷动作形成张力;并列结构如"龙腾虎跃",借平仄交替营造动态平衡。这种形式美学在《文心雕龙》"俪辞之体,四字为佳"的论述中得到印证,说明古人早已认识到四言句式在节奏控制上的优势。现代语言学家统计显示,含两种动物的成语占比达38.7%,"鸡鸣狗盗""莺歌燕舞"等通过生物习性对比,实现语义的互补强化。

隐喻机制是动物成语意义生成的核心动力。根据概念隐喻理论,"鼠目寸光"将视觉局限投射到认知领域,"井底之蛙"用空间禁锢比喻见识短浅,形成从具体到抽象的认知迁移。值得关注的是同一动物的多向度隐喻,如"马"在"马到成功"中象征效率,在"指鹿为马"中成为混淆是非的载体,在"塞翁失马"中又转化为祸福相依的哲学符号。这种语义弹性使动物成语能够适应不同语境的意义再生产。

现代教育的传承创新

在基础教育领域,动物成语成为语言启蒙的重要载体。认知心理学研究表明,7-10岁儿童对具象化意象的记忆强度比抽象概念高出63%,"守株待兔""亡羊补牢"等成语通过故事情境构建,有效促进学龄儿童的语言习得。某重点小学的对比实验显示,采用动物成语卡片游戏的教学组,成语掌握量比传统教学组提升41%,且长期记忆留存率提高28%。这种教学创新印证了杜威"做中学"教育理论的有效性。

数字化时代为动物成语传播开辟新路径。故宫博物院开发的"成语神兽"AR应用,用户扫描"龙争虎斗"成语即可触发三维动画,将历史文化转化为沉浸式体验。语言学家李宇明指出,这种跨界融合使古老成语获得"数字生命",在青少年群体中的使用频率提升17.3%。但同时也需警惕娱乐化带来的语义消解,如网络段子将"画蛇添足"戏谑为美术创作,模糊了其批评本意。

从甲骨文中的兽骨占卜到唐诗宋词中的比兴寄托,从话本小说中的寓言警句到新媒体时代的数字演绎,动物成语始终保持着强大的生命力。它们既是语言化石,记录着先民观察自然的智慧结晶;又是文化基因,承载着民族精神的遗传密码。在文化全球化的今天,深化动物成语的跨文化比较研究,探索其在国际中文教育中的转化应用,将成为讲好中国故事的重要切入点。正如费孝通所言"各美其美,美人之美",当"鹤立鸡群"遇见"黑天鹅效应",这种文化对话将激发出新的认知火花。