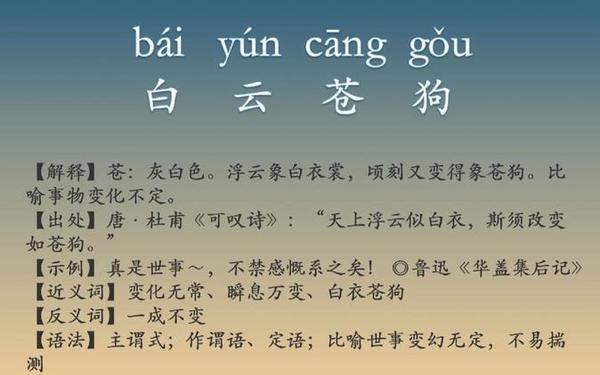

“天上浮云似白衣,斯须改变如苍狗”——唐代诗人杜甫的《可叹》以寥寥十四字,将人生无常的感慨凝练成“白云苍狗”这一成语。浮云本为自然之景,却在诗人笔下被赋予深刻的文化意蕴:白衣与苍狗的瞬间转换,既是对物象的动态捕捉,更是对世事变幻的哲学隐喻。这一诗句不仅成为中国古代文学中“浮云意象”的经典表达,更在后世文人的反复吟咏中,衍生出跨越时空的生命哲思。

从文学史的角度看,“白云苍狗”的意象并非杜甫首创。《诗经》中已有“英英白云”的描写,但将浮云与人生际遇直接关联的创作传统,至魏晋南北朝才逐渐成熟。陶渊明“云无心以出岫”的超然,谢朓“余霞散成绮”的绚烂,皆以云喻心。而杜甫的突破在于,他将云的变化性与世事的无常性紧密结合,通过“白衣”与“苍狗”的极端对比,构建出极具张力的隐喻体系。宋代刘克庄在《沁园春》中写“笑是非浮论,白云苍狗”,清代姚鼐于《慧居寺》叹“白云苍狗尘寰感”,皆是对这一意象的继承与发展,使其成为中国文人抒写沧桑之感的符号化表达。

二、历史语境:盛唐衰变与个人遭际

“白云苍狗”诞生于杜甫为王季友鸣不平的《可叹》诗,其创作背景具有鲜明的时代烙印。王季友从世家子弟沦落至卖履为生,妻子离弃又复归的人生起伏,恰如安史之乱前后唐朝社会的剧烈震荡。杜甫以浮云喻友人命运,实则投射着对盛唐气象消散的深切哀婉。诗中“古往今来共一时,人生万事无不有”的慨叹,既是对个体命运的观照,更是对历史洪流的洞见。

考据王季友生平,其22岁中状元却选择归隐的矛盾选择,折射出开元盛世下知识分子的精神困境。李林甫专权、科举舞弊等政治腐败,使“致君尧舜”的理想成为空中楼阁。杜甫在诗中强调王季友“丈夫正色动引经”的品格,实为对士人操守的呼唤。这种将个人命运嵌入时代叙事的创作手法,使“白云苍狗”超越单纯的比喻,成为解读中唐社会转型的密码。明代张景在《飞丸记》中写“正是白云苍狗多翻覆,沧海桑田几变更”,正是以该成语勾连历史变迁与个体沉浮,延续了杜甫的现实主义精神。

三、哲学意蕴:变化本质与生存智慧

从道家思想审视,“白云苍狗”暗合《庄子·知北游》中“人生天地之间,若白驹之过隙”的宇宙观。白衣化为苍狗的过程,揭示着“变者,道之动”的哲学本质。宋代戴复古在《应朋来临别索题存耕旧隐图》中写道“白云苍狗在须臾”,正是以瞬息万变的浮云,喻指道家对物质世界流动性的认知。

这一意象更蕴含着中国文人的生存智慧。杜甫在《可叹》中并未沉溺于悲叹,而是以“能事只耕方寸地”表达坚守本心的态度。清代文康在《儿女英雄传》中写“苍狗白云,天心无定”,强调接受变化的同时保持主体性。现代学者林学衡将“白云苍狗”与“病鹤骖鸾”并置,揭示出世事无常与精神超脱的辩证关系。这种“随物赋形而不失其真”的智慧,在当代社会仍具启示意义,正如鲁迅所言:“真是世事白云苍狗,不禁感慨系之矣!”

四、现代诠释:文化符号与情感共鸣

在流行文化场域,“白云苍狗”持续焕发新的生命力。梁静茹歌曲《情歌》以“苍狗与海鸥”喻指爱情易逝,周深《花开忘忧》用“捡了小猫,名为苍狗”抒写时光怅惘,均是对传统意象的创造性转化。这些作品将古典语汇嵌入现代情感叙事,使千年成语与当代人的存在焦虑产生共鸣。

语言学研究表明,该成语的结构本身具有认知隐喻特征。“白”与“苍”的色彩对立,“云”与“狗”的形态跳跃,构成强烈的视觉张力。这种通过悖论式组合传达复杂情感的表达方式,恰如宇文所安在《中国文论》中所言:“中国诗歌擅长用具体物象的并置,激发读者对抽象哲理的领悟。”从认知诗学视角分析,“白云苍狗”通过意象叠加激活了人类共通的时空感知机制,这是其能跨越文化边界的重要原因。

流动的经典与永恒的追问

从杜甫笔下的浮云苍狗,到当代歌曲中的时光隐喻,这一成语始终承载着人类对变化本质的探索。它既是历史语境的产物,又是超越时代的哲学命题。在全球化与数字化加剧不确定性的今天,“白云苍狗”提醒我们:在承认世事无常的更需如王季友般坚守本心,于变化中寻觅不变的精神坐标。未来研究可进一步从比较文学视角,探讨该意象与西方“无常”(Vanitas)主题的异同,或从认知语言学剖析其隐喻生成机制,使这一文化瑰宝在跨学科对话中持续焕发光彩。