汉字“手”自甲骨文起便以五指向外伸展的象形符号,勾勒出人类最原始的工具与表达载体。在数千年的语言演变中,“手”字成语如一面棱镜,折射出中华文明的智慧光芒。从“手不释卷”的勤学精神到“妙手回春”的医者仁心,这些成语不仅是语言符号,更是文化基因的载体。正如《说文解字》所言:“手,拳也,象形”,手的动作早已超越生理机能,演变为精神价值的具象化表达。

以“手不释卷”为例,其典故可追溯至三国吕蒙的逆袭故事。孙权劝学之言“卿今当涂掌事,不可不学”,让这位武将放下刀剑执起竹简,最终实现从“吴下阿蒙”到“士别三日”的蜕变。而“胼手胝足”则铭刻着农耕文明的集体记忆,《盐铁论》中“手足胼胝,面目黧黑”的记载,将劳动者的艰辛化作对坚韧品格的礼赞。这些成语如同时光胶囊,保存着中华文明演进的精神密码。

二、从情感维度析“手”的人文温度

在情感表达领域,“手”字成语构建起细腻的人性图谱。“手足情深”以身体部位的共生关系隐喻血缘纽带,《苏氏族谱序》中“兄弟急难,手足相救”的训诫,将生物学特征升华为准则。而“爱不释手”则揭示出物我交融的审美体验,李清照“沉醉不知归路”的痴迷,恰是这种情感极致的文学映照。

更具社会学意义的是“袖手旁观”与“上下其手”的对比。前者出自韩愈《祭柳子厚文》“不善为斫,血指汗颜;巧匠旁观,缩手袖间”,批判冷漠的社会心态;后者源自《左传》子产智破刑狱舞弊案,揭露权力操弄的阴暗。这对矛盾体构成社会关系的阴阳两极,恰如费孝通“差序格局”理论中公私领域的永恒博弈。

三、从社会文化观“手”的价值隐喻

“手”字成语更是社会运行的解码器。“一手遮天”出自曹邺《读李斯传》,将权术操弄具象为手掌对光明的遮蔽,与但丁《神曲》中“挡住阳光的手掌”形成跨文明共鸣。而“白手起家”则承载着商业文明的奋斗神话,明清晋商“走西口”的创业史诗,在“空拳赤手”的豪迈中完成对阶层流动的礼赞。

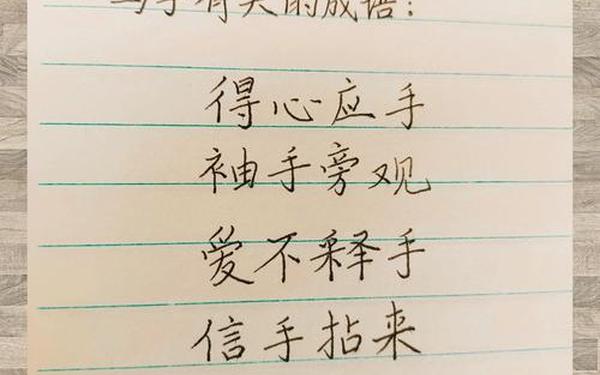

在技术哲学层面,“得心应手”揭示了技艺修炼的终极境界。《庄子·天道》轮扁斫轮的寓言,与海德格尔“上手状态”理论不谋而合,都指向物我两忘的实践智慧。而“眼高手低”则成为当代青年的文化症候,社交媒体中“人均985”的虚幻优越感,恰是这种认知失调的数字镜像。

四、从道德批判思“手”的边界

“手”字成语同样构建着道德评判的坐标系。“指手画脚”出自《红楼梦》焦大骂街的经典场景,其肢体语言的侵略性,在戈夫曼拟剧论中可解读为对他人表演疆域的僭越。而“蹑手蹑脚”则通过动作的收敛性,隐喻着对他人隐私的尊重,与列维纳斯“他者”形成哲学呼应。

更具现代性启示的是“炙手可热”的权力警示。杜甫“炙手可热势绝伦”的批判,在数字时代演变为对流量经济的反思,网红经济的泡沫化正应验着“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的历史循环。这些成语如社会解剖刀,剖开权力结构的肌理。

总结

从甲骨刻痕到数字字节,“手”字成语始终是中华文明的活性细胞。它们既承载着“手挥五弦”的艺术灵韵,也记录着“赤手空拳”的生存智慧;既传递“执子之手”的温情,也警示“翻手为云”的险恶。在人工智能颠覆表达方式的今天,重审这些成语的深层结构,不仅能激活传统文化基因,更能为数字建设提供思想资源。未来的研究可深入探讨手语与成语的符号学关联,或在脑科学层面解析“得心应手”的神经机制,让古老智慧与现代科学展开跨时空对话。