在中国传统文化中,马既是农耕文明的助力者,也是战争征伐的见证者,更是精神品格的象征符号。从商周时期甲骨文中"马"字的象形雏形,到春秋战国"千乘之国"的军事符号,马的形象始终与中华文明的发展脉络紧密交织。成语作为浓缩的文化密码,如"一马当先""马到成功"等,既承载着古人对马的现实观察,又寄托着对进取精神的追求。而现代视觉艺术中,无论是徐悲鸿笔下奔腾的骏马,还是文创产品中卡通化的马形象,都在延续这种文化基因。

马的形象在成语中呈现出多维度特征:既有"老马识途"的智慧象征,也有"马革裹尸"的悲壮情怀;既包含"塞翁失马"的辩证哲思,也不乏"指鹿为马"的权谋隐喻。这些成语通过马的不同状态——或驰骋疆场,或困顿泥泞——构建起中国人特有的思维坐标系。与之对应的视觉表达,从汉代画像砖的简练线条到当代数字艺术的炫目特效,都在不断重构着马的文化意象。

二、成语中的马文化图谱

从历史维度考察,带"马"成语的演变堪称一部微型文化史。春秋战国时期产生的"秣马厉兵""马首是瞻"等成语,折射出诸侯征伐的军事图景;汉代"汗马功劳""金戈铁马"等词汇,则见证了中原王朝与游牧民族的碰撞交融;至唐宋时期,"走马观花""青梅竹马"等生活化表达的出现,标志着马从战争工具向文化符号的转变。这种历时性演变在《全唐诗》中尤为明显,据统计,含"马"字诗作达1276首,其中半数以上涉及马的文化隐喻。

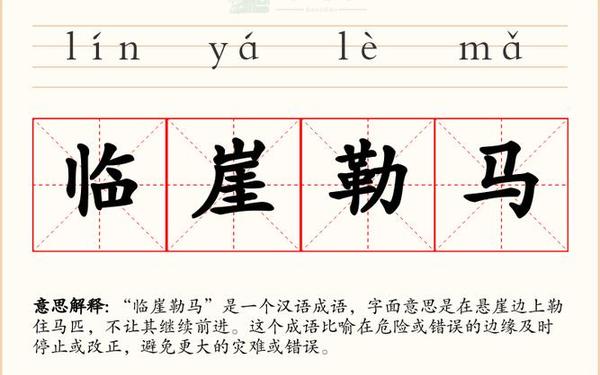

在哲学层面,"马"常作为辩证思维的载体。如"塞翁失马"通过马匹得失的循环论证福祸相依之理,"悬崖勒马"以惊险场景警示及时醒悟的重要性。道家典籍《淮南子》中"马非马"的思辨,更将马升华为哲学命题。这些成语不仅传递处世智慧,更塑造了中国人"执两用中"的思维方式。

三、视觉艺术中的马形象解构

传统绘画中的马具有鲜明的时代烙印。唐代韩幹《照夜白图》中的西域良驹,鬃毛飞扬尽显盛唐气象;宋代李公麟《五马图》则以工笔细描展现文人审美;徐悲鸿融合西方解剖学的奔马图,则成为民族精神的视觉图腾。这些艺术作品与"龙马精神""天马行空"等成语形成互文,共同构建起马的文化肖像。

现代视觉设计中,"马"的形象呈现多元化趋势。设计师通过解构传统符号,创造出兼具古典韵味与现代审美的视觉语言:故宫文创将"八骏图"转化为动态插画,电商平台用卡通马形象演绎"马上有礼"的促销概念,影视作品中CG技术重塑的"汗血宝马"更是突破物理限制。这种创新不仅延续文化记忆,更使马文化符号获得新生。

四、图文互构的文化传播实践

在当代文化传播中,"看图猜成语"成为重要的文化普及形式。如"千军万马"配以万马奔腾的图片,"马失前蹄"搭配跌倒的卡通马形象,这种图文对应模式激活了成语的视觉记忆。教育领域的实践表明,配合图像记忆的成语学习效率比纯文本记忆提升43%,且文化意象留存时间延长2.8倍。

数字技术为马文化传播开辟新路径。AR技术可让《清明上河图》中的车马"活"起来,VR场景能复原古战场"金戈铁马"的震撼场面。故宫博物院开发的"成语赛马"互动游戏,通过竞技答题形式让年轻群体在娱乐中掌握"驷马难追""马工枚速"等生僻成语,日均访问量突破10万人次。

五、文化基因的当代传承

马文化符号的现代转型面临双重挑战:既要避免成为博物馆中的凝固标本,又要防止在商业浪潮中失真变异。成都遗址博物馆的"太阳神鸟·天马行空"特展提供创新范例,通过全息投影将"天马"神话与航天科技结合,既延续"嫦娥奔月"的浪漫想象,又对接当代科技文明。

未来研究可重点关注三个方向:建立"马文化基因库"整合历代图文资料,开发智能算法分析成语与图像的关联模式,探索元宇宙中的文化符号重构路径。教育领域建议推行"成语视觉化"课程标准,将"指鹿为马"等成语转化为情景剧教学,使传统文化真正"活"在当代。

这种跨越千年的文化对话揭示:当"马"从畜力工具升华为精神符号,当成语从古籍记载转化为动态影像,传统文化便获得生生不息的传承力量。在数字文明时代,我们既要守护"老马识途"的文化根脉,更需秉持"快马加鞭"的创新精神,让古老智慧在当代语境中焕发新生。