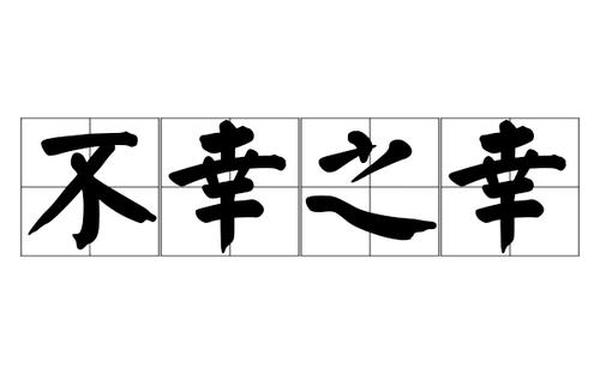

在人际交往的复杂光谱中,"幸灾乐祸"如同折射人性棱镜的特殊光线,既映照出人类情感的幽微角落,又成为语言艺术的特殊载体。这个源自《左传》的古老成语,历经千年仍活跃在现代汉语的肌理中,其近义词群构成语义的星云,而幽默化表达则像彗星划过的轨迹,在道德禁忌与文化创造间划出微妙平衡。当我们剥开这个词语的外壳,会发现它不仅是心理现象的镜像,更是语言创造力的试验场。

语义光谱:近义词的层次解析

从《左传》"幸灾不仁"的批判,到现代心理学对Schadenfreude(幸灾乐祸)的研究,"幸灾乐祸"的近义词群构建了多层次的情感坐标系。"落井下石"强调在他人困境中施加伤害的主动性,如韩愈笔下"反挤之,又下石"的世态炎凉;"乐祸幸灾"通过语序倒置强化主观恶意,凸显以他人灾祸为乐的心理特质;"坐视不救"则侧重冷漠旁观的精神状态,如宋代洪迈记载的"母堕水中,坐视不救"。这些近义词在行为动机、情感强度、道德责任等维度形成连续谱系。

语义学家赵元任曾指出,近义词差异往往反映民族心理的细微刻度。比较"幸灾乐祸"与"隔岸观火"可见:前者带有情感参与("乐"),后者仅保持物理距离("观")。这种差异在《淮南子》"乐极则悲"的哲学思辨与禅宗"隔岸红尘忙似火"的出世观照中得到印证。当网络时代将这种情感体验数字化,"点赞灾难"的新型表达更模糊了传统语义边界。

黑色幽默:困境中的荒诞表达

在喜剧创作领域,幸灾乐祸常被解构为荒诞现实的修辞工具。王朔小说中的市井人物,常以"看人掉坑里还递铁锹"的戏谑姿态,将道德困境转化为生存智慧。这种表达策略在语言学家Grice的会话合作原则框架下,通过违反"得体准则"制造幽默效果,如网民将股市暴跌戏称为"天台观光季",用灾难隐喻消解经济焦虑。

神经科学研究显示,幽默化的幸灾乐祸能激活大脑奖赏回路。剑桥大学实验表明,当受试者观看竞争对手遭遇滑稽厄运时,前额叶皮层与伏隔核出现显著激活。这解释了为何《生活大爆炸》中谢尔顿摔下楼梯的桥段能引发跨文化笑点——将物理伤害转化为安全距离内的喜剧元素。但这种转化存在红线,正如《讽刺与幽默》报指出的,新冠疫情期间个别网民的戏谑言论就突破了文明底线。

心理镜像:集体情绪的文化折射

社会心理学视角下,幸灾乐祸是群体认同的倒影。荷兰学者范迪克发现,当外群体成员遭遇失败时,内群体成员的杏仁核活动减弱,多巴胺分泌增加。这种现象在足球迷对敌队失利欢呼中尤为显著,其本质是通过贬低他者强化自我认同。这种心理机制在成语"五十步笑百步"中早有揭示,现代营销却将其转化为"比惨大赛"的流量密码。

跨文化比较显示,集体主义文化更易滋生制度性幸灾乐祸。费孝通"差序格局"理论可解释为何《儒林外史》中范进中举反遭嘲弄——传统社会的资源竞争催生了"望人穷"的集体潜意识。这种心理在现代职场演变为"塑料同事情",正如社交媒体的"周一诅咒"段子,用戏谑方式释放工作压力。

应用边界:道德与艺术的博弈

在语言实践中,如何把握幸灾乐祸的表达尺度成为关键命题。修辞学家陈望道提出的"情境适应"原则,在此表现为"三米安全区"理论:当表达对象与接收者的心理距离超过三米,幽默化处理才不致造成情感伤害。如脱口秀演员巧妙调侃自身糗事,既触发共鸣又避免冒犯。但网络匿名性常突破这个安全距离,导致"吃瓜狂欢"演变为网络暴力。

学家麦金泰尔的"美德实践"理论,为艺术化表达提供参照系。王家卫电影《东邪西毒》中,欧阳修"看着他人痛苦"的独白,将幸灾乐祸升华为存在主义思考。这种艺术转化需要创作者保持"间离效果",如布莱希特戏剧理论强调的理性审视,避免堕入庸俗化。当代新媒体创作中,科普博主用"翻车实验"传播安全知识,正是这种自觉的体现。

从《颜氏家训》"幸灾乐祸,首为逆乱"的道德训诫,到后现代语境下的文化解构,这个古老的情感模式始终在语言系统中寻找新的存在形态。在未来的跨学科研究中,可深入探究其神经机制与文化表达的互动关系,或在新媒体语境下建立情感表达的评估模型。当我们在语言实验室中继续解剖这个情感标本时,或许能找到人性幽暗与文明光辉共存的密码。