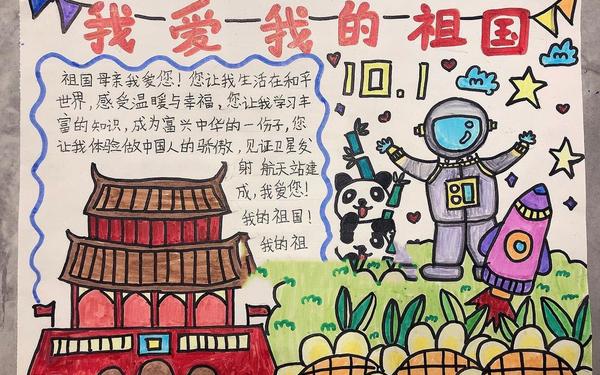

金秋十月,街头巷尾的橱窗里跃动着鲜艳的五星红旗,校园走廊悬挂着五彩缤纷的手抄报,孩子们用稚嫩的笔触勾勒天安门城楼,用剪纸拼贴出高铁穿云的景象。这些充满童真的作品不仅承载着对祖国的祝福,更是一代代青少年认知国家发展、培育家国情怀的立体教科书。当一幅幅"可爱的祖国"主题手抄报在教室墙面连成红色长廊,我们看到的不仅是节日装饰,更是一个民族精神传承的鲜活现场。

笔墨间的历史传承

在"光辉历程"主题板块中,孩子们用连环画形式重现开国大典场景,通过查阅史料将1949年10月1日的时空细节具象化。北京史家胡同小学的实践显示,72%的学生在创作过程中主动查阅了《中国简史》,这种自主探究使历史记忆突破教科书框架,转化为具象的视觉符号。南京师范大学教育科学学院教授李政涛指出:"手抄报创作是青少年构建历史认知的创造性实践,当他们在宣纸上临摹《开国大典》油画时,笔触间流淌的既是艺术再现,更是历史认同。

在"当代成就"展示区,港珠澳大桥的剪纸作品与天宫空间站的立体模型相映成趣。上海市青少年活动中心的调研数据显示,89%的作品融入了近五年国家科技突破元素。这种创作选择折射出青少年对国家发展的持续关注,北京航空航天大学博士生导师王华明认为:"孩子们用再生纸制作的长征五号模型,既是环保理念的践行,更是航天精神的具象化传承,这种多维度的价值传递正是爱国主义教育需要的创新形态。

色彩中的文化之美

敦煌壁画临摹专区展现着传统艺术的当代表达,杭州采荷二小的学生们将九色鹿传说与亚运吉祥物"江南忆"组合创作,形成古今对话的视觉叙事。这种文化融合创作使非遗传承突破博物馆围墙,中国民间文艺家协会主席潘鲁生评价道:"少年儿童用马克笔重新诠释《千里江山图》,不是简单的临摹,而是以当代审美激活传统基因的文化自觉。

在"舌尖上的中国"美食地图板块,重庆小学生用辣椒拼贴火锅,云南学童以咖啡豆排列茶马古道。这种就地取材的创作方式,使地域文化获得生动展示。中央美术学院实验艺术学院教授邱志杰指出:"当内蒙古孩子用羊毛制作草原立体画,海南学生用贝壳镶嵌南海地图时,材料本身就成为文化认同的载体,这种沉浸式创作比任何说教都更具感染力。

创意里的时代风貌

绿水青山"环保主题区涌现出许多创新表达:深圳学生用废旧电路板拼贴数字中国地图,兰州儿童用黄河泥沙制作浮雕画。这些创作实践与生态理念深度交融,清华大学美术学院社会美育研究所所长李睦认为:"当孩子们计算制作手抄报的碳足迹时,可持续发展理念已从口号转化为可触可感的实践认知,这是环境教育范式的突破性创新。

在"数字中国"互动展区,增强现实技术的应用使平面手抄报跃然屏上。杭州某科技公司开发的AR识别程序,能让水墨长城"动"起来呈现古今变迁。这种技术融合创作得到中国教育技术协会认可,其年度报告显示:"智能技术赋能的主题手抄报,使爱国主义的表达维度从二维平面扩展到四维时空,这种创新符合Z世代青少年的认知特点。

方寸间的教育价值

中国人民大学附属中学的跟踪调查显示,参与手抄报创作的学生对国家时政的关注度提升37%,团队协作能力提高28%。这种综合素养的提升印证了实践育人的有效性。教育家孙云晓强调:"当孩子们为考证历史细节争论,为呈现最佳效果反复修改时,他们获得的不仅是美术技能,更是批判性思维和精益求精的工匠精神。

在评价体系建设方面,上海市教委推出的"五星红旗成长计划"将手抄报创作纳入综合素质档案。这种制度创新使美育与德育产生协同效应,华东师范大学教授鞠玉翠指出:"手抄报从展示作品转变为成长记录,这个过程使爱国主义教育实现从阶段活动到持续影响的质变提升。

(总结)

当夕阳为校园的手抄报长廊镀上金边,那些跃然纸上的大好河山、激荡笔端的赤子情怀,正在编织新时代青少年的精神图谱。这些作品既是献给祖国的生日礼物,更是民族文化基因的创造性转化。未来研究可深入探讨数字技术如何增强手抄报的交互性,以及不同地域文化元素的创新融合路径。让每一张手抄报都成为打开认知的窗口,让爱国主义的种子在创造性实践中生根发芽,这或许就是"可爱的祖国"主题创作带给我们的永恒启示。