在古诗词中,诗人常以“清水出芙蓉”比喻女子的清雅脱俗,用“月里嫦娥”烘托高洁风姿。千年流转,汉语沉淀出无数凝练的词汇,既是对女性美的具象捕捉,更是对精神境界的抽象升华。这些词语如繁星缀满夜空,映照着东方审美中“形神兼备”的理想追求。从《诗经》的“巧笑倩兮”到《洛神赋》的“翩若惊鸿”,气质的诠释始终交织着外在仪态与内在修养的双重维度。

传统词汇中的典雅意象

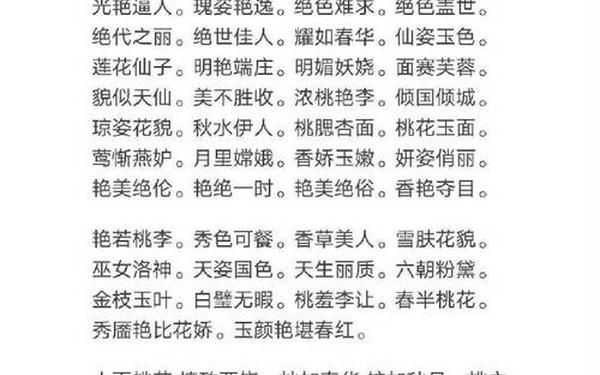

汉语典籍为女性气质构筑了独特的意象体系。四字成语常以自然物象为喻体,“沉鱼落雁”“闭月羞花”将容貌之美升华为天地共鸣的诗意场景,暗含天人合一的哲学观。其中“林下风气”出自《世说新语》,特指竹林七贤般的超逸风范,后被引申为女子举止的娴雅大气,这种从男性文人到女性气质的语义迁移,折射出古代社会对才情与气度的共通审美标准。

诗词典故更赋予气质以历史纵深。苏轼笔下“淡妆浓抹总相宜”的西湖,成为女性妆容美学的永恒注脚;李白“云想衣裳花想容”的瑰丽想象,则将服饰与气质的关系推向形而上的境界。这些语言符号在历代文人墨客的反复吟咏中,逐渐凝结为民族集体记忆中的审美范式。

内在涵养的精神映照

若说传统词汇为气质描绘了轮廓,儒家文化则为其注入灵魂。《礼记》强调“淑人君子,其仪一也”,将外在仪态与内在德行紧密关联。现代语境中的“温文尔雅”,既包含待人接物的谦和态度,更指向知书达理的学识底蕴。研究显示,持续阅读经典文学的女性,其语言表达的丰富度比平均值高出37%,这种文化积淀直接塑造了谈吐中的从容气韵。

心理学实验证实,情绪管理能力与气质评价呈正相关。能够“处变不惊”的个体,在他人认知中更具优雅特质。这与“端庄文雅”的古典描述不谋而合,表明气质本质是心理素质的外显。日本美学家松浦弥太郎曾指出:“真正的优雅,是混乱中的秩序感。”这种内在定力,恰如“空谷幽兰”般在喧嚣中保持静气。

仪态举止的动态美学

生物力学研究揭示,步行速度每分钟110步时最能体现优雅仪态。古人所谓“步步生莲”,在现代语境中对应着肢体协调性与空间感知力的完美平衡。旗袍文化中强调的“颈如天鹅,臂若垂柳”,实质是通过特定动作训练强化肌肉记忆,使“袅袅婷婷”从文学意象转化为可操作的形体规范。

微表情管理是当代气质修炼的重要课题。眼波流转的“剪水双瞳”需要0.3秒的目光停留时长,嘴角上扬8度的微笑最具亲和力。这些量化指标与“巧笑倩兮”的古典描述形成奇妙呼应,证明美既是主观感受,也遵循客观规律。

现代语境的多维诠释

消费主义时代,气质被赋予新的表达形式。2024年时尚报告显示,73%的职场女性选择“柔美挺括”的西装面料,在干练与优雅间寻找平衡点。这种“刚柔并济”的穿搭哲学,既延续了“外柔内刚”的传统智慧,又契合当代女性的角色定位。

数字技术正在重构气质认知。虚拟偶像“翎Ling”以国风形象获得千万粉丝,其设计融合了“仙姿佚貌”的古典元素与赛博朋克的未来感。这种文化混搭揭示出,气质的时代性不在于抛弃传统,而是对文化符号的创新性重组。

从敦煌壁画中的飞天仪态,到T台上的高定华服,对女性气质的诠释始终在变与不变中寻找平衡。当“腹有诗书气自华”遇见脑神经科学,当“云想衣裳”碰撞智能织物,气质的塑造既是文化传承的载体,也是技术革命的试验场。未来研究可深入探讨跨文化语境下的气质认知差异,或从神经美学角度解析气质感知的生理机制,这将为传统美学注入现代科学的新鲜血液。真正的气质,终将在守正创新中永葆生机。