在学术研究的殿堂中,论文写作既是知识传播的载体,也是学术能力的重要体现。一篇规范的学术论文不仅需要严谨的研究内容,更需要符合学科范式的格式体系。这种格式规范绝非简单的形式主义,而是学术共同体经过百年沉淀形成的知识编码系统,承载着学科思维方式和学术对话规则。从APA到MLA,从GB7714到芝加哥格式,不同的学科规范都在无声地传递着各自的学术基因。

结构框架的搭建

学术论文的骨架由标题、摘要、关键词、正文、参考文献等要素构成。标题需要以不超过20字的凝练表述概括研究核心,既要避免过度宽泛也要防止过于狭隘。例如"社交媒体使用对青少年心理健康的影响研究"这个标题,既明确了研究对象(青少年)、研究领域(心理健康)、研究介质(社交媒体),又通过"影响研究"限定了研究性质。

正文部分的三级结构(引言-主体-结论)构成了论文的逻辑闭环。引言部分应采用漏斗式写作法,从学科背景逐渐聚焦到具体研究问题。美国学者Swales提出的CARS(Create a Research Space)模型建议,引言应包括确立研究领域、指出现有研究不足、阐明本研究贡献三个步骤。这种结构不仅确保研究的学术价值,更帮助读者快速定位论文的创新点。

内容组织的逻辑性

论文内容的组织需要遵循"提出问题-分析问题-解决问题"的思维路径。在社会科学领域,常见的问题解决框架包括"现状描述-问题剖析-对策建议"三部曲。以消费行为研究为例,研究者需要先通过问卷调查建立数据模型,再运用SPSS或AMOS进行数据分析,最后结合行为经济学理论解释现象本质。

论证过程的严密性体现在数据与理论的交织中。定量研究需要保证样本的代表性和统计方法的适用性,如回归分析中的共线性检验、结构方程模型的拟合度指标等。质性研究则要注重三角验证,通过访谈记录、观察笔记、文献资料的多维度互证提升研究效度。哈佛大学教授King强调,无论何种方法,研究设计必须确保结论的推导过程可重复、可验证。

规范引用的学术

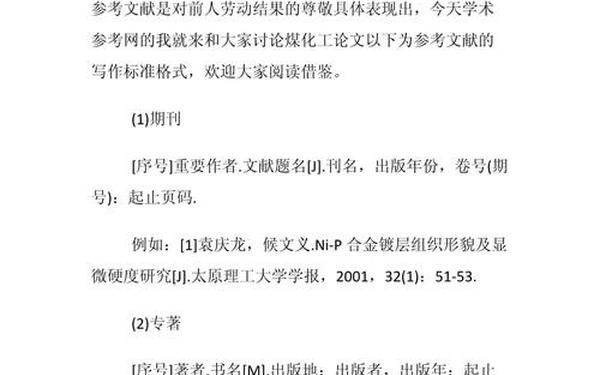

参考文献系统是学术传承的基因图谱。直接引用需要精确到具体页码,间接引用要准确传达原作者观点。Turnitin数据库显示,32%的学术不端案例源于不当的文献标注。IEEE格式要求电子文献标注访问日期,APA格式强调DOI编码的标注,这些细节都关乎学术研究的可信度。

图表制作规范直接影响研究成果的呈现效果。科技论文中的三线表、坐标轴单位标注、误差线标示都有严格标准。《自然》杂志的统计显示,因图表不规范导致的退稿占技术性退稿的28%。生物医学论文要求显微照片标注放大倍数,化学结构式需要遵循IUPAC命名规则,这些专业规范构成了学科交流的通用语言。

格式细节的精准把控

排版格式是学术论文的"仪表系统"。行距设置影响评审专家的阅读体验,微软雅黑字体在投影展示时更清晰,Times New Roman则是国际期刊的通用要求。中国人民大学研究发现,格式规范的论文在盲审中平均得分高出8.3%,这说明格式细节直接影响学术评价。

语言表达需要平衡专业性与可读性。避免使用第一人称主语,被动语态和名词化结构能增强论述的客观性。但过度使用专业术语会形成阅读障碍,JAMA杂志建议每千字专业术语不超过15个。动词的选择也需谨慎,"证明"适用于确定性结论,"表明"更适合阶段性发现,这种措辞差异体现学术表达的严谨性。

修改校对的终极完善

论文修改是思维再加工的过程。初稿完成后建议进行"冷处理",间隔48小时再审视能发现80%的逻辑裂缝。利用Grammarly等工具进行语法检查,同时要警惕机器校对的局限性,如无法识别专业术语的特定用法。芝加哥大学写作中心建议采用"逆向阅读法",从末段开始倒序检查,能有效打破思维定式。

同行评审是质量把关的关键环节。组建3-5人的跨学科评审小组,既能发现专业疏漏,又能检验论文的跨领域传播性。国际期刊《科学》的统计表明,经过三次以上专业校对的论文被引频次平均提升37%。在数字化时代,预印本平台的开放评审正在创造新的质量监督模式。

学术论文的格式规范本质上是学术思维的显性编码。从结构框架到文献引用,从数据分析到语言表达,每个格式要素都对应着特定的学术逻辑。随着开放科学运动的发展,动态论文、增强出版等新形态正在拓展传统格式边界,但学术规范的核心价值——确保知识的准确传播与有效积累——始终未变。未来的研究可以关注人工智能辅助格式校验系统的开发,以及跨学科格式标准的融合创新,这些探索将推动学术交流进入新的发展阶段。