一、血脉无声:古诗中的母爱书写与文化基因

从《诗经》中“哀哀父母,生我劬劳”的喟叹,到孟郊笔下“临行密密缝”的针线,中国古典诗词以细腻的笔触勾勒出母爱的永恒轮廓。这些诗句不仅是情感的载体,更是中华文化中孝道精神的凝练表达。它们跨越千年,将母亲的形象定格为“春晖”“萱草”“寒衣”,既是对个体生命的温情记录,也是对集体记忆的深刻镌刻。正如白居易在《燕诗示刘叟》中借燕子育雏讽喻人性,古诗中的母爱书写早已超越个人情感,成为民族文化的精神根系。

日常细节:母爱的具象化表达

古诗中的母爱常寓于生活琐碎。蒋士铨《岁暮到家》中“寒衣针线密,家信墨痕新”两句,以衣物针脚的细密与家书墨迹的新鲜,将母亲牵挂的时空距离具象化。每一针一线皆是无声的叮咛,每一笔墨痕都是绵长的守候。这种以物寄情的表达,在《诗经·邶风·凯风》中早有印证:南风化育枣树嫩芽的意象,暗喻母亲以温暖滋养子女成长,而“母氏劳苦”的自责,更凸显了子女对母亲辛劳的深切感知。

诗人们还善于捕捉动态场景中的情感张力。王冕《墨萱图》中“慈母倚门情,游子行路苦”的对比,将母亲倚门远望的静态与游子风尘仆仆的动态并置,形成强烈的情感冲击。这种空间分隔中的牵挂,在陈去疾《西上辞母坟》中转化为“林间滴酒空垂泪”的物是人非,通过祭奠场景的细节描写,让母爱的永恒性与生命的短暂性形成深刻对话。

生死相隔:悼亡诗中的永恒追思

当母爱成为天人永隔的遗憾,诗歌便成为情感的救赎通道。与恭在《思母》中以“霜殒芦花泪湿衣”起兴,用自然物候的凋零隐喻母亲离世,而“曾典袈裟籴米归”的往事追忆,则通过物质匮乏年代的生存细节,凸显母子相依为命的深情。这种虚实相生的笔法,使悼亡诗超越个体哀伤,升华为对生命本质的哲学思考。

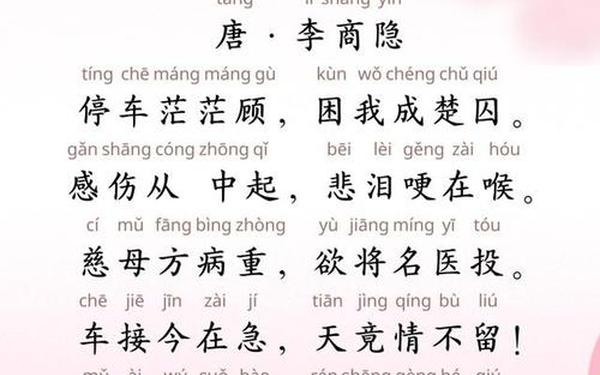

李商隐的《送母回乡》则以戏剧性场景切入生死命题。“车接今在急,天竟情不留”的仓促诀别,将医学无力回天的现实与诗人“母爱无所报”的愧疚交织,形成情感的巨大落差。而“悲泪哽在喉”的生理反应描写,恰如《礼记》所言“丧不过哀”,中国传统文化中克制的哀伤表达在此获得诗性转化。

生命教育:母爱书写的维度

古诗中的母亲形象常承载着道德教化的功能。《燕诗示刘叟》中,白居易以燕子育雏的生物学现象为喻,揭示“思尔为雏日,高飞背母时”的悖论。这种以自然反观人性的写作策略,与《孝经》中“身体发肤受之父母”的训诫形成互文,使母爱书写成为儒家的鲜活注脚。

王安石在《将母》诗中构建的“月明闻杜宇”意象,则将母爱升华为家国同构的文化符号。杜鹃啼归的典故,既指向游子思乡的个体情感,也暗合儒家“修身齐家”的价值序列。而孟郊《游子吟》中“谁言寸草心”的反诘,更将母子关系置于天地自然的宏大体系中,使孝道获得形而上的哲学支撑。

符号重构:文化记忆中的母亲意象

萱草作为中国古代的母亲花,在诗歌中经历了从植物到文化符号的嬗变。王冕《墨萱图》中“灿灿萱草花,罗生北堂下”的描写,不仅延续了《诗经》时代“北堂植萱”的习俗,更通过“南风吹其心”的拟人化处理,使萱草成为母亲守望的象征。这种意象的固化过程,恰如法国学者哈布瓦赫所言“集体记忆的建构”,使母爱成为民族文化中的原型符号。

寒衣、针线等日常物象的诗意转化,则体现了中国美学“即物即真”的传统。孟郊将母亲缝衣的动作升华为“意恐迟迟归”的情感载体,蒋士铨通过“墨痕新”的家书传递时空对话的可能。这些物象在反复书写中逐渐脱离实用功能,成为承载集体情感的文化密码。

母爱的诗性传承与现代启示

从《诗经》到明清诗词,母爱书写始终是中华文化的精神底色。这些诗句不仅记录了母亲“临行密密缝”的具象付出,更构建了“寸草春晖”的价值。在当代社会,古诗中的母亲形象启示我们:孝道不应止于物质赡养,更需情感共鸣;母爱书写不仅是文学传统,更是文化基因的延续。未来研究可结合心理学、社会学视角,探讨古诗中的母爱表达如何影响现代亲子关系建构,让千年诗情继续滋养当代人的精神家园。