浙江的水,是白居易笔下"日出江花红胜火"的绚烂,是苏轼眼中"淡妆浓抹总相宜"的灵动。我的家乡绍兴,便坐落在这片被水网织就的锦绣大地上。古运河如一条碧玉带穿城而过,乌篷船摇橹的欸乃声里,两岸白墙黛瓦的台门次第展开,青石板路上仿佛还回荡着陆游"小楼一夜听春雨"的吟哦。春日的鉴湖烟波浩渺,夏夜的沈园荷香袭人,秋晨的兰亭修竹含翠,冬午的东湖残雪映梅——四时景致皆可入画,每寸土地都浸润着江南特有的温润气质。

这种水乡情韵不仅存在于自然景观,更流淌在生活细节中。清晨,安昌古镇的廊棚下,老人们用竹匾晾晒的酱鸭在晨曦中泛着琥珀色光泽;正午,八字桥畔的茶馆里,铜壶煮开的龙井茶香与越剧的婉转唱腔交织升腾;日暮,柯岩景区的鲁镇重现鲁迅笔下的社戏场景,乌毡帽与茴香豆成为游人触摸水乡记忆的媒介。正如沈从文在《湘行散记》中描绘的湘西风情,浙江的水乡文化同样通过建筑、饮食、民俗等载体完成着历史的传承。

二、千年文脉的精神图腾

从河姆渡文明的稻作遗迹到王阳明的心学体系,从王羲之的《兰亭集序》到鲁迅的《朝花夕拾》,浙江大地始终是中华文明的重要策源地。在余姚龙泉山下的王阳明故居,明代砖雕门楼上"真三不朽"的题额诠释着"知行合一"的哲学精义;在绍兴青藤书屋,徐渭"几间东倒西歪屋,一个南腔北调人"的自题对联,展现着文人傲骨与艺术创新的双重品格。这些文化地标不仅是历史遗存,更是精神图腾,正如钱钟书所言:"一地之文化,犹一人之气质"。

当代浙江人正在以创新方式激活传统文化基因。中国美院的毕业生将越窑青瓷技艺融入现代装置艺术,龙泉铸剑师用航天材料锻造出兼具美学与实用价值的工艺宝剑,西湖边的数字博物馆通过全息投影重现南宋临安城的市井繁华。这种传统与现代的对话,印证了费孝通"文化自觉"理论——在全球化浪潮中保持文化根脉的同时实现创造性转化。

三、勇立潮头的时代脉搏

钱塘江大潮的壮阔,孕育了浙江人"敢为天下先"的精神品格。宁波舟山港的龙门吊如同钢铁巨人,日夜不息地装卸着通往190多个国家的集装箱,2024年货物吞吐量连续十五年蝉联全球第一;杭州未来科技城的实验室里,科研人员正在攻克量子计算与生物医药的尖端课题;义乌国际商贸城的7.5万个商铺中,阿拉伯商人与欧洲采购商用手机翻译软件完成跨国交易。这些场景构成新时代的"清明上河图",彰显着浙江作为改革开放先行地的生机活力。

在追求经济发展的生态文明的理念深深植根于这片土地。淳安千岛湖实施"保水渔业"模式,让生态养殖与水质保护形成良性循环;安吉余村践行"绿水青山就是金山银山"理论,竹林碳汇交易为村民开辟增收新路径;温州洞头通过海洋生态修复工程,将废弃盐田变为候鸟天堂。这种发展范式印证了联合国环境规划署的评价:浙江的可持续发展实践为全球提供了东方智慧。

四、人间烟火的温暖底色

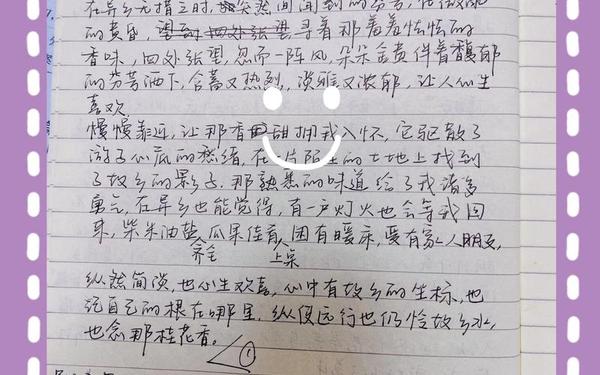

浙江的韵味,最终沉淀在街头巷尾的烟火日常里。杭州大马弄的菜场,戴着老花镜的奶奶仔细挑选着九曲红梅茶;温州五马街的敲馄饨摊前,深夜归家的上班族捧着热气腾腾的夜宵;金华古子城的酥饼作坊,第八代传人仍坚持用传统黄泥炉烘焙面点。这些平凡而温暖的瞬间,构成了法国人类学家列维·斯特劳斯所说的"微小却确定的生活诗意"。

食物往往是最深刻的文化密码。宁波汤圆承载着"团团圆圆"的家庭,绍兴女儿红封存着生命周期的仪式记忆,湖州诸老大的粽子延续着运河商旅的饮食智慧。作家莫言在《吃的耻辱》中写道:"味觉记忆比任何档案都更忠实",浙江风味正通过《舌尖上的中国》等媒介,向世界讲述中国故事。

站在"十四五"规划与共同富裕示范区建设的历史交汇点,浙江正书写着传统与现代交融的新篇章。未来的研究方向可聚焦于数字化时代如何实现文化IP的全球传播,探讨生态产品价值实现机制的创新路径,研究乡村振兴战略下乡愁记忆的活化利用。这片兼具古典气质与现代精神的热土,始终以其包容开放的姿态,在守护文化根脉与拥抱时代变革之间寻找着最佳平衡点,正如千年前的越地先民驾着独木舟驶向海洋时,既带着大陆文明的厚重,又怀揣探索未知的勇气。