《童年》内容概括(约500字)

《童年》是高尔基自传体三部曲的开篇之作,以主人公阿廖沙(高尔基乳名)的视角,展现了他在外祖父家的童年生活。小说以19世纪沙俄社会为背景,通过一个孩子的眼睛,揭示了底层人民的苦难与挣扎,同时歌颂了人性中坚韧与善良的力量。

核心情节与主题:

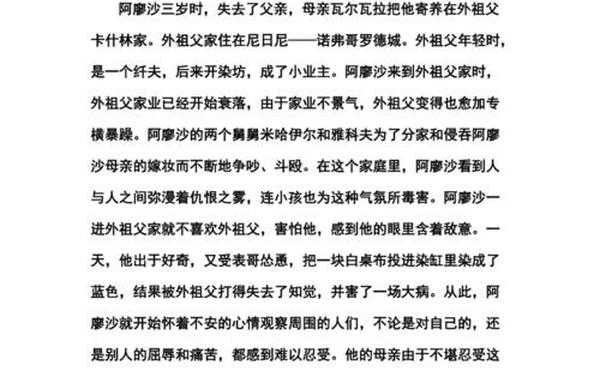

1. 家庭悲剧与生存困境

阿廖沙3岁丧父,随母亲投奔外祖父。外祖父家是一个充满暴力的染坊小作坊:两个舅舅为争夺家产争吵斗殴,甚至虐待妻子;外祖父专横残暴,因阿廖沙染坏桌布而将他毒打至昏迷。母亲再嫁后仍遭继父虐待,最终在贫病交加中离世,阿廖沙被迫辍学,靠捡破烂谋生。

2. 黑暗中的光明

外祖母是阿廖沙的精神支柱。她善良宽厚,用民间故事滋养他的心灵,教会他分辨善恶。例如,当外祖父毒打阿廖沙时,她挺身保护;作坊失火时,她冒险抢救硫酸盐,展现出果敢与智慧。学徒小茨冈的乐观、房客“好事情”对科学的痴迷,也为阿廖沙的成长注入希望。

3. 社会批判与人性探索

小说通过外祖父一家映射沙俄小市民阶层的贪婪与麻木:舅舅们为财产反目成仇,老匠人格里戈里因眼瞎被驱逐,路人纵容孩童偷窃……这些场景揭露了社会道德的沦丧。而阿廖沙在逆境中坚持求知(如偷偷阅读书籍),最终成长为独立坚强的少年,体现了“苦难中孕育新生”的主题。

教学小故事:一堂《童年》阅读课

去年冬天,我带着七年级学生共读《童年》。课前,我布置了“人物关系图”任务。课上,小张举手问:“老师,外祖父那么坏,为什么阿廖沙没变坏?”这个问题点燃了全班讨论。

学生视角的发现:

课堂生成的价值:

我们顺势探讨“环境与成长”的关系。我引导学生对比阿廖沙与《小马过河》中的小马(网页22),思考“如何在逆境中保持独立思考”。学生们发现,阿廖沙的坚韧不仅源于外祖母的爱,更来自他对书籍和知识的渴望。我们以“苦难是否必然摧毁人性”为辩题,展开了一场激烈的思辨。

教学启示

1. 借助工具梳理脉络

绘制人物关系图、标注关键事件(如“毒打桌布事件”“母亲再嫁”),帮助学生厘清复杂情节。

2. 聚焦人物矛盾性

外祖母的与反抗、外祖父的残暴与偶尔温情,引导学生理解人性的多面性。

3. 联结现实引发共鸣

结合学生生活(如家庭矛盾、校园欺凌),讨论“如何面对不公”。

4. 跨文本比较阅读

对比《童年》与《小马过河》《城南旧事》,分析不同文化背景下的童年叙事。

这场阅读课让我深刻体会到:经典文学不是冰冷的文字,而是照亮现实的明灯。当学生从阿廖沙的挣扎中看到自己的力量,教育的意义便悄然生根。