当2020年的钟声敲响,中国人在“鼠”与“属”的谐音狂欢中,开启了“鼠兆丰年”的独特新春叙事。这场全民参与的祝福仪式里,从“金鼠纳福”的窗花到“鼠你有钱”的微信表情包,古老生肖文化与当代流行语汇奇妙交织,折射出中国社会文化传承与创新的双重轨迹。在这辞旧迎新的特殊时刻,吉祥话语不仅是情感传递的载体,更成为观察社会文化变迁的棱镜。

传统基因:吉祥语的文化根系

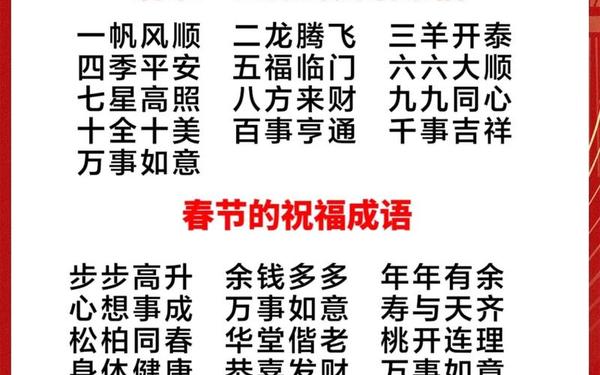

2020年春节祝福语中,“鼠年大吉”“五谷丰登”等传统表达依然占据重要位置,这种语言现象背后是农耕文明深层的集体记忆。如人民网所述,中国人通过“鱼”象征“年年有余”,用“蝠”谐音“福”的文化隐喻,构建起独特的象征体系。在山东大学张应峰教授的研究中,这种象征系统具有跨代际传递的稳定性,即便在城市化进程中,仍通过春节仪式强化着文化认同。

生肖文化的创造性转化在鼠年尤为突出。传统吉祥话“瑞鼠运财”与现代改编的“数你最红”形成对照,前者延续着《礼记》中“鼠为十二辰之首”的古老认知,后者则融入当代商业社会的价值取向。这种语言演变印证了民俗学者乌丙安的观点:传统节俗的存续,关键在于与时代精神的有机融合。

创意表达:祝福话语的破圈实验

互联网时代,春节祝福语呈现出“短、趣、潮”的演变趋势。淘宝数据显示,“鼠你最美”“非你莫鼠”等谐音梗在2020年搜索量暴增300%,这种语言游戏既保留传统生肖元素,又注入网络亚文化特质。年轻群体通过“表情包+创意文案”的组合,将拜年场景从线下客厅延伸至虚拟社群,完成代际文化对话。

诗意化表达则为祝福语注入美学价值。如“愿你成为自己的太阳,无需借光而行”等语句,巧妙融合古典意象与现代价值观,既延续《诗经》比兴传统,又回应着个体主义思潮。这种表达创新并非对传统的背离,而是通过语言重构实现文化基因的现代表达,正如语言学家索绪尔所言:“语言的生命在于使用者的创造性实践。”

代际对话:祝福话语的圈层适配

针对不同年龄群体,2020年祝福语展现出精准的传播策略。对长辈多用“福寿安康”“松鹤延年”等传统吉语,暗合《周易》中“寿考维祺”的生命哲学;同辈间流行“脱贫脱单不脱发”等幽默表达,反映80、90后面对生活压力的解构心态;而针对Z世代,“元气满格”“C位出道”等游戏化语言,则体现着二次元文化对主流话语的渗透。

这种分层传播背后是代际文化差异的显性化。北京大学新媒体研究院研究发现,00后群体使用网络流行语的比例高达73%,而60后群体偏好传统四字吉语的比例仍维持在82%。但值得关注的是,“云拜年”等新场景正在消解代际壁垒,年轻人在家族群发送传统祝福表情包,长辈尝试用语音发送网络热词,形成跨代际的文化调适。

社会镜像:祝福语的功能延伸

在商业领域,祝福语已成为品牌营销的重要载体。某白酒企业将“鼠咬天开”典故与“开启新年好运”结合,使传统吉语转化为消费符号;电商平台则通过AI生成个性化祝福文案,实现商业价值与文化传播的双重收割。这种商业化运作虽引发“文化空心化”担忧,却也推动传统民俗的现代传播。

从社会心理学视角看,祝福话语承担着情感疗愈功能。武汉大学2020年的调研显示,疫情期间“平安顺遂”类祝福使用频率提升47%,反映特殊时期公众的安全需求。祝福语如同社会情绪的晴雨表,其语义变迁往往映射着集体心理的波动,这种语言现象验证了语言人类学家马林诺夫斯基的“语境理论”。

在变与不变中寻找文化坐标

2020年春节祝福语的多元景观,揭示出传统文化现代转化的三种路径:符号重构、场景迁移与功能拓展。当“爆竹声中一岁除”的古老仪式遇上“5G云拜年”的技术革新,当甲骨文中的“吉”字化作手机屏幕里的动态表情,我们看到的不仅是语言形式的演变,更是文明基因的创造性传承。未来的研究或可深入探讨:在全球化与数字化的双重语境下,如何通过语言创新构建更具包容性的文化认同?这个问题的答案,或许就藏在每年新春此起彼伏的祝福声浪中。