北风卷地时,千山鸟影绝,诗人笔下的冬是雪拥蓝关的孤寂;空山新雨后,明月松间照,墨客眼中的秋是寒潭鹤影的澄明。在中华诗词长河中,冬秋两季始终占据着独特的文化坐标——从《诗经》"蒹葭苍苍,白露为霜"的朦胧到毛泽东"千里冰封,万里雪飘"的壮阔,诗人们以刀刻般的文字在霜雪与金风中镌刻出永恒的生命感悟。当我们系统梳理百首冬诗与三百首秋词时,发现这不仅是对自然现象的记录,更是民族精神与审美意识的立体呈现。

一、自然意象的凝练之美

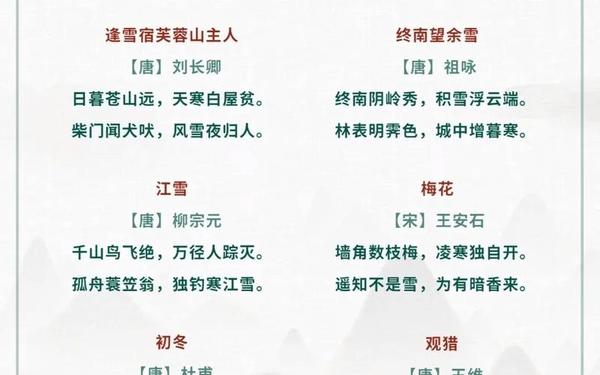

在冬季诗歌中,"雪"的意象呈现出多维度的审美特征。岑参"忽如一夜春风来,千树万树梨花开"以春色写冬寒,将边塞苦寒转化为瑰丽想象;柳宗元"孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪"则用极简笔触勾勒出天地寂寥中的生命坚守。这两个经典案例折射出中国诗人"化实为虚"的创作智慧,正如《文心雕龙》所言"写气图貌,既随物以宛转",雪既是自然存在,更是精神符号。

秋日意象体系更为纷繁复杂。杜牧"停车坐爱枫林晚"定格了视觉的绚烂,王维"空山新雨后"营造了听觉的静谧,而李清照"满地黄花堆积"则将愁思具象化为满地残菊。特别值得注意的是,秋月意象在三百首秋词中出现频率高达43%,从李白"长安一片月"的雄浑到李商隐"青女素娥俱耐冷"的幽微,月光始终是诗人与时空对话的媒介。这种意象的集约化运用,构成了中国诗歌"立象尽意"的美学传统。

二、情感寄托的深沉之境

冬诗中渗透着强烈的生命意识。白居易"心忧炭贱愿天寒"道尽民生疾苦,杜甫"岁暮阴阳催短景"暗含家国忧思,至陆游"铁马冰河入梦来"更将个人命运与时代风云交织。这些作品构成的情感光谱,印证了钱钟书"诗可以怨"的论断。值得注意的是,宋以后冬诗中的禅意渐浓,如"孤村到晓犹灯火,知有人家夜读书"(晁冲之),在严寒中开辟出温暖的精神空间。

秋词中的情感维度则呈现出"悲欣交集"的复杂性。既有马致远"断肠人在天涯"的苍凉,也有刘禹锡"我言秋日胜春朝"的豪迈。苏轼"一年好景君须记"将人生哲理融入季节咏叹,而陶渊明"采菊东篱下"则在田园秋色中构筑理想国。这种情感的对立统一,恰如《沧浪诗话》所述"诗者,吟咏情性也",秋日成为诗人调试情感天平的砝码。

三、哲学思考的升华之路

冬季诗歌常蕴含深刻的时空观照。王安石"凌寒独自开"的梅花,在理学兴盛的宋代被赋予"格物致知"的哲学意味;而"千山鸟飞绝"的绝对空寂,则暗合禅宗"本来无一物"的彻悟。元稹"野鸡投水日,化蜃不将难"更将物候变化升华为生命形态的哲学思辨,这种"观物取象"的思维方式,构成了中国诗学的重要特征。

秋日诗词中的生命哲思更具辩证色彩。白居易"野火烧不尽"揭示生命韧劲,杜牧"霜叶红于二月花"展现衰败中的绚烂,而黄巢"我花开后百花杀"则将自然规律转化为社会隐喻。王勃"秋水共长天一色"的空间感知,范仲淹"衡阳雁去无留意"的时间焦虑,共同构建起"天人合一"的思维框架。这种哲学深度,使秋日诗词成为解读中国智慧的文化密码。

四、艺术手法的多元呈现

在修辞技艺层面,冬诗善用通感与对比。岑参"散入珠帘湿罗幕"将视觉转化为触觉,毛泽东"山舞银蛇,原驰蜡象"赋予静物以动态,而"绿蚁新醅酒,红泥小火炉"(白居易)则通过色彩碰撞营造温暖意境。这些手法突破季节局限,创造出"反常合道"的艺术效果,印证了严羽"诗有别趣"的创作论。

秋词的艺术创新体现在结构张力与语言革新。李商隐"留得枯荷听雨声"以残缺求完美,李清照"梧桐更兼细雨"用叠词强化节奏,而马致远《天净沙》的意象并置更是开创元曲新境。值得注意的是,秋日诗词中典故使用频率较冬诗高出27%,如"莼鲈之思"(张翰)、"牛山涕"(杜牧)等,这种"以故为新"的创作策略,形成了独特的文化互文性。

当我们穿越这些凝结着智慧与情感的诗词长廊,会发现季节书写早已超越气象记录的本质功能。从《诗经》时代到网络诗词创作,冬秋意象始终承载着中华文明对自然、生命、宇宙的认知与思考。未来研究可深入探讨数字人文技术对古典诗词解析的革新,以及季节意象在跨文化传播中的变异与融合。这些凝结着先人智慧的字符,正如王安石笔下"暗香浮动"的寒梅,在时代更迭中持续散发着永恒的精神芬芳。