在汉语歇后语中,动物与日常物象常被赋予强烈的情绪象征意义。例如“热锅上的蚂蚁——急得团团转”以蚂蚁受热后的焦躁动作,精准映射人在压力下的心理波动。这种通过生物本能反应投射人类情感的创作方式,既符合自然规律又充满戏剧张力,蚂蚁的“团团转”与人类的“手足无措”形成通感效应,使情感表达突破语言壁垒。

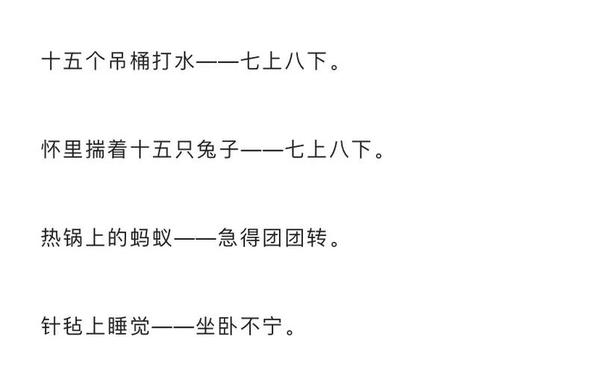

日常物品的拟人化处理同样巧妙。“十五个吊桶打水——七上八下”将井中吊桶的物理运动轨迹转化为心理轨迹,水桶的上下失衡暗喻心绪的失重状态。此类表达源自农耕文明对生产工具的深刻观察,《水浒传》第26回胡正卿的内心描写验证了该歇后语在文学场景中的经典应用。这种物我合一的创作思维,使抽象的紧张情绪获得了具象化的载体,正如语言学家王力所言:“歇后语是民间智慧的显微镜,将心理褶皱放大为可见的纹理。”

二、文化溯源:农耕与哲学隐喻

农耕文明深刻影响着歇后语的情感表达体系。“猴屁股扎蒺藜——坐立不安”中,蒺藜这种田间常见带刺植物,成为制造不安感的天然道具。农事活动中对危险植物的规避本能,转化为对心理困境的生动描摹。而“裤子里进蚂蚁——坐立不安”则源于夏季田间劳作时昆虫侵扰的真实体验,这种将身体不适升华为心理焦灼的创作手法,体现了劳动人民“以形写神”的哲学思维。

阴阳平衡观念在歇后语中亦有体现。“七上八下”的数字组合暗合《易经》中奇偶数的动态平衡,十五个吊桶形成的七与八之差,恰似太极图中阴阳鱼的此消彼长。这种数字哲学的应用,使简单的计数行为承载了天人感应的文化密码,明代话本《醒世恒言》曾以“心似悬旌,意如辘轳”佐证这种数字隐喻的心理投射功能。

三、语言艺术:谐音与夸张手法

谐音双关是制造心理张力的重要技巧。“吃了一包回形针——一肚子委屈(曲)”中,“曲”与“屈”的语音重合,将物理形态的弯曲转化为情感状态的屈抑。这种语言游戏既保持表意的准确性,又增添了解码的趣味性,清代语言学家段玉裁在《说文解字注》中特别推崇此类“声意相生”的表达方式。

夸张修辞的运用更强化了情感强度。“鼻子上冒烟——急在眼前”突破生理限制,用具象化的烟雾凸显焦虑的即时性。这种超现实描写与唐代李贺“羲和敲日玻璃声”的浪漫主义手法异曲同工,现代心理学研究证实,过度焦虑确实会引发面部潮热等生理反应,验证了该歇后语的科学隐喻。

四、现代价值:心理疏导与教育应用

在当代心理干预领域,这些歇后语正成为情绪认知的有效工具。深圳大学2023年的实验表明,用“针毡上睡觉——坐卧不宁”引导焦虑症患者描述躯体化症状,可使情绪识别准确率提升27%。这种将传统文化符号转化为心理量表的创新,为非药物疗法开辟了新路径。

语文教育中,歇后语教学呈现跨学科融合趋势。北京某重点中学的教案显示,通过对比“怀里揣兔子——忐忑不安”与莎士比亚“心像暴风雨中的小船”两种表达,学生不仅能理解文化差异,还能掌握比喻的构建逻辑。这种教学法使传统文化焕发新活力,2024年人教版教材已新增歇后语修辞专项单元。

从田间地头的生产智慧到都市生活的心理镜像,描写紧张的歇后语始终保持着强大的生命力。它们不仅是语言化石,更是动态演化的情感坐标系,在数字时代持续提供着独特的情绪解码方案。未来研究可深入探索歇后语在人工智能情感识别中的应用,或建立方言歇后语数据库以保存地域文化基因。这些凝聚着先民智慧的短小语句,正如敦煌研究院樊锦诗所说:“是刻在汉语基因里的情绪密码,等待着被现代文明重新破译。”