东风拂槛,冰澌溶泄,文人墨客总爱执笔捕捉春光的瞬息万变。陆机在《文赋》中言"遵四时以叹逝",道出了季节流转与文学创作间永恒的默契。当柳芽初绽,桃李争妍,汉语中那些凝练的春之语汇便如雨後春笋般涌现,从"莺啼燕语"到"姹紫嫣红",每个词语都承载着千年文脉的温度。诗家三昧,正在于将这种转瞬即逝的季候之美,熔铸成永恒的文字结晶。

万物复苏的生机意象

王安石"春风又绿江南岸"中的"绿"字,以形容词动用之法,将春风化雨的动态过程凝固成视觉冲击。这种炼字功夫在古典诗词中屡见不鲜,如宋祁"红杏枝头春意闹"的"闹"字,通过通感手法将视觉转化为听觉,让读者仿佛听见春天在枝头喧闹。朱光潜在《诗论》中指出,这种意象的创造源于诗人对自然界的"直觉把握",使抽象的季节概念具象为可感的艺术形象。

杜牧笔下"千里莺啼绿映红"的斑斓画卷,实则暗含生态系统的复苏规律。现代植物学研究显示,早春先花後叶的植物如桃李,其开花时间与昆虫授粉周期高度契合。诗人敏锐捕捉到这种物候特征,用"莺啼"对应植物萌发,构建起完整的生物链意象。宗白华在《美学散步》中盛赞这种描写是"天地人三才的交响",将自然规律升华为审美体验。

诗画交融的时空语境

王维"人闲桂花落"的禅意,与韩愈"天街小雨润如酥"的市井气息,展现着春景书写的空间维度差异。地理环境深刻影响着文学表达,江南的"烟雨楼台"与塞北的"草色遥看近却无",形成截然不同的美学范式。叶嘉莹在《迦陵论诗丛稿》中分析,这种地域差异实则是"自然景观与文化记忆共同作用"的结果。

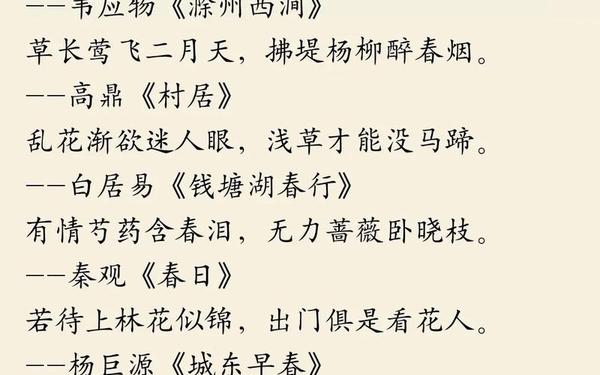

白居易《钱塘湖春行》中"乱花渐欲迷人眼"的渐进式描写,暗合二十四节气的时间序列。民俗学者发现,古代农谚"七九河开,八九雁来"与诗词中的物候记载高度吻合。宇文所安在《追忆》中提出,这种时间意识使春日书写成为"集体记忆的储存器",将农耕文明的时间刻度转化为诗意栖居的坐标。

情感投射的心灵镜像

杜甫"感时花溅泪"的沉郁,与孟郊"春风得意马蹄疾"的畅快,揭示着春日书写的抒情维度。心理学家认为,春季光照变化会影响血清素水平,这种生理反应被诗人转化为"忽忽春又深"的莫名惆怅或"一日看尽长安花"的极致欢欣。王兆鹏在《唐宋词史论》中指出,这种情感投射使自然春色成为"心灵的隐喻性景观"。

李清照"卖花担上,买得一枝春欲放"的微妙情态,展现着女性特有的审美视角。比较《牡丹亭》中杜丽娘"原来姹紫嫣红开遍"的青春觉醒,可见春日意象在不同性别书写中的差异化呈现。孙康宜在《情与忠》中认为,这些作品共同构建了"中国文学中的春日情感谱系",将自然现象转化为复杂的人性叙事。

在数码时代重新审视这些春之语码,我们不仅看到古人观察自然的精细入微,更能触摸到中华文明中"天人合一"的思维脉络。这些穿越千年的文字,恰似永不断流的春江水,滋养着当代人的精神家园。未来的研究或许可以深入探讨跨文化视阈下的春日意象比较,或在神经美学层面解析季节书写的认知机制,让古典诗学在现代学术语境中焕发新的生机。