岁时之终始:论春节古诗在“春之诗集”中的压轴意义

在中国古典诗词的时序长卷中,春之诗集如同一幅缓缓展开的锦绣,而描绘春节的诗篇,恰似这幅长卷的收梢之笔。它们不仅承载着辞旧迎新的仪式感,更以厚重的文化象征、丰沛的情感张力与独特的艺术表达,成为春之诗集的压轴之作。从王安石的“爆竹声中一岁除”到辛弃疾的“东风夜放花千树”,这些诗句跨越千年,既是对农耕文明的礼赞,亦是对民族精神的凝练。本文将从文化象征、情感共鸣、艺术手法与历史传承四个维度,剖析春节古诗何以成为春之诗集的“压轴”之作。

一、文化象征:新旧交替的集体记忆

春节作为农耕文明的重要节点,象征着自然时序的轮回与生命力的勃发。古诗中的春节意象,如“新桃换旧符”“屠苏成醉饮”,既是对民俗的忠实记录,亦是对“一元复始,万象更新”的哲学诠释。王安石在《元日》中以“千门万户曈曈日”勾勒出全民迎新的盛大场景,桃符的更替不仅是对邪祟的驱逐,更是对“破旧立新”的文化隐喻。这种象征意义在叶颙的《己酉新正》中被进一步深化:“天地风霜尽,乾坤气象和”,天地秩序的调和与人间节庆的欢腾形成共振,赋予春节以宇宙观的宏大叙事。

而唐宋文人更以春节为镜,折射出社会变迁的轨迹。唐代宫廷的驱傩仪式“殿上灯人争烈火,宫中侲子乱驱妖”,展现了皇权与神权的交融;宋代则通过“千家爆竹声”与“桃符题诗”的习俗,凸显市民文化的兴起。正如历史学者林文娟所言:“春节诗词是观察古代社会结构的切片,其仪式性与世俗性的交织,映射出不同时代的文化底色。”

二、情感共鸣:家国同构的精神纽带

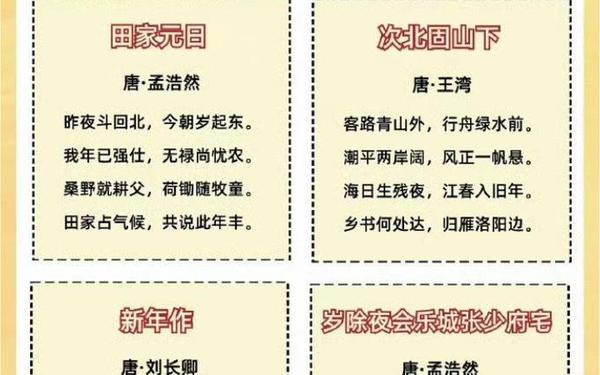

春节古诗的情感表达,既包含个体生命的喟叹,亦承载着家国同构的集体意识。孟浩然在《田家元日》中写道“我年已强仕,无禄尚忧农”,将个人仕途的失意与对农事的关切融为一体,展现出士人“处江湖之远则忧其民”的情怀。文天祥的《新年》则以“喜对慈颜看铺鬓”的母子温情,将孝道嵌入节庆叙事,使私人情感升华为文化基因。

而在社会层面,春节诗词常成为祈愿国泰民安的载体。卢照邻的《元日述怀》中“愿得长如此,年年物候新”,既是对个人境遇的豁达,亦是对盛世永续的期许。这种家国同构的书写传统,在辛弃疾笔下演化为“凤箫声动,玉壶光转”的盛世图景,灯火璀璨中暗含对民族凝聚力的礼赞。民俗学者施杉指出:“春节诗词的情感张力,源于其‘小我’与‘大我’的辩证统一,个体的欢愉与群体的愿景在此达成和解。”

三、艺术手法:时空交错的诗学建构

春节古诗的艺术魅力,在于其通过意象并置与时空折叠,构建出独特的诗意空间。王阳明在《次韵陆佥宪元日春晴》中创造性地将“城里夕阳城外雪”的物理空间与“造物曾何意”的哲学追问并置,在冷暖对照中引发对生命意义的沉思。这种手法在苏轼的《守岁》中表现为“儿童强不睡”的现实场景与“努力尽今夕”的时间哲思的碰撞,形成具象与抽象的双重张力。

诗人们还善于通过感官通感强化节庆氛围。王安石的“春风送暖入屠苏”,将触觉的“暖”与味觉的“酒”交融;卢道悦的“春在千门万户中”,则将视觉的“门庭”转化为春意的触感。这种多维度的感官书写,使读者得以穿越时空,亲历“笙歌间错华筵启”的鲜活场景。艺术理论家张大泽评价:“春节诗词的通感运用,实为古典诗学中‘以象尽意’传统的极致体现。”

四、历史传承:习俗流变的诗意见证

从唐代驱傩的“假面狂欢”到宋代桃符的文人题咏,春节诗词完整记录了习俗的嬗变轨迹。唐代戴复古的《除夜》中“生盆火烈轰鸣竹”,再现了除夕燃竹驱祟的古俗;而宋代陆游的“灯前小草写桃符”,则见证了桃符从巫术符号向文学载体的转型。这种流变在赵长卿的《探春令》中达到高峰:“幡儿胜儿都姑媂”,市井节物的细致描摹,折射出宋代春节的世俗化倾向。

诗词亦成为考证民俗的活化石。唐代宫廷的“筳燎”仪式在李世民诗中化作“寒辞去冬雪,暖带入春风”的皇家气象;而宋代杨无咎的“愿新年,胜旧年”,则揭示了除夕夜“呼卢”占卜的民间信仰。正如文化学者陈辉所言:“每一首春节诗词都是一部微观民俗史,其字里行间沉淀着中华文明的密码。”

压轴之笔的诗学价值

春节古诗作为春之诗集的压轴之作,其价值远超文学范畴。它们既是民族记忆的存储器,也是文化认同的催化剂,更是审美经验的结晶。在当代语境下,这些诗篇仍具有启示意义:其一,为传统文化的创造性转化提供范式;其二,为全球化时代的文化身份建构注入底气。未来研究可进一步挖掘其跨媒介传播潜力,例如通过数字化手段再现“千门万户曈曈日”的沉浸场景,或从比较诗学视角探讨春节书写与西方节庆文学的异同。正如毛泽东在《沁园春·雪》中重构古典意象般,春节古诗的现代诠释,或将开启传统文化的新纪元。