雨是自然与人文交织的永恒意象,在文学长廊中,它既是润物无声的温柔,亦是涤荡天地的磅礴。从《诗经》的“习习谷风,以阴以雨”到余光中笔下“听听那冷雨”的缠绵,雨的语言始终承载着人类最幽微的情思。本文以经典雨景词句为脉络,从词汇意境、多维表达、情感哲思及创作启示四个维度,解析雨在文学中的美学建构与精神投射。

一、词汇的意境构建

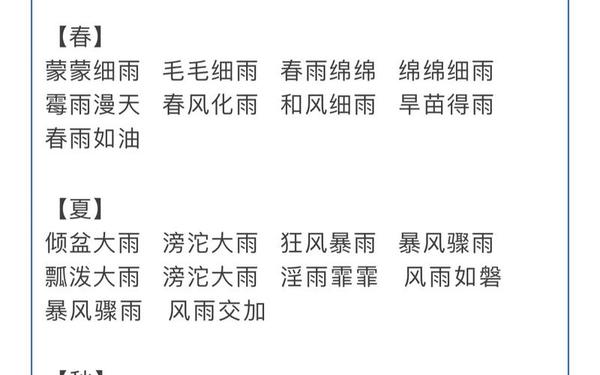

雨的形态在汉语中呈现出惊人的词汇多样性。仅以“细雨”为例,便有“牛毛细雨”“烟雨朦胧”“丝雨绵绵”等十余种表达,每一种都精准捕捉了雨的质感与氛围。如“细雨如丝”以丝绸的柔滑比拟雨丝的轻盈,而“烟雨朦胧”则通过视觉模糊性营造出江南水墨画的氤氲感。古人对雨的雅称更显精妙:“膏泽”喻及时雨对农耕的滋养,“廉纤”道尽暮春细雨的缠绵,“跳珠”则让骤雨的动态跃然纸上。

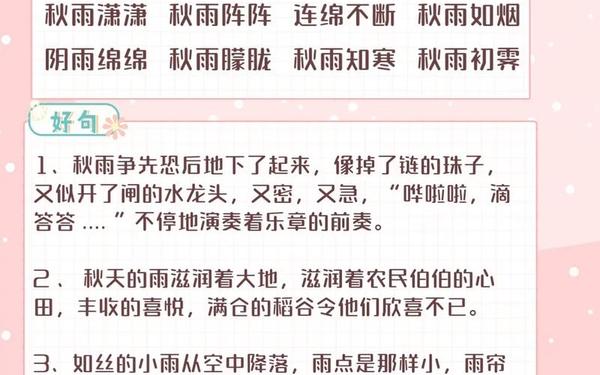

词汇的时空特性亦值得关注。春雨常被冠以“贵如油”“润如酥”的经济性隐喻,暗含农耕文明对自然馈赠的珍视;夏雨的“滂沱”“瓢泼”凸显气候的暴烈;秋雨的“寒心”“连绵”则浸透萧瑟的诗意。这种分类不仅体现自然规律,更折射出文化心理的季节性投射。

二、句子的多维呈现

经典雨景描写往往调动多感官通感。苏轼“白雨跳珠乱入船”以视觉捕捉雨滴的跳跃,韩愈“廉纤晚雨不能晴”用触觉传递微凉的湿意,而李清照“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”则让雨声成为寂寥心境的注脚。现代散文中,“雨点击在窗户上噼噼啪啪,在玻璃上画下春雨图”,将听觉转化为视觉艺术,构建出立体的诗意空间。

修辞手法的创造性运用赋予雨动态的生命力。拟人化描写如“雨花儿在碎石子路上砰然开放”,将雨滴落地瞬间幻化为花朵绽放;隐喻如“雨是天空派出的使者”,将自然现象升华为神话意象;博喻技法如“雨像绢丝、又似烟雾、宛如轻纱”,则通过多重比拟深化意境层次。这些手法突破物理局限,使雨成为情感传递的介质。

三、情感与哲思的融合

雨在不同语境中承载着矛盾的情感张力。张爱玲笔下的雨是“无边的苍凉”,而朱自清眼中“像牛毛、像花针”的春雨却饱含生机。这种差异源自创作主体的心境投射:琦君在《下雨天真好》中借雨追忆童年,余光中在《听听那冷雨》里让雨滴敲打乡愁,而汪曾祺则以“昆明的雨”串联起人间烟火的温暖。

雨的哲学意蕴更值得深究。佛教偈语“身是菩提树,心如明镜台”,将雨喻为涤荡心灵的甘露;张岱“涳涳濛濛,时带雨意”,则在烟雨迷离中窥见人生境遇的无常。现代生态写作中,雨成为人与自然对话的通道,如“雨水带着泥沙奔腾而去”的描写,暗含对城市文明的生态反思。

四、文学创作的启示

从结构层面看,雨景写作宜采用“总分总”框架:先以宏观视角勾勒雨势,再分述细节意象,最终升华主题。如刘湛秋《雨的四季》以季节为纬线,织就雨的性格图谱;高星雨《在雨季》则通过“雨声—绿萝—记忆”的蒙太奇剪辑,完成时空交错的意识流叙事。

创作方法论上,可借鉴“移花接木”技巧:将不同文本中的雨意象进行重组创新。例如将古诗“天街小雨润如酥”的温润,与现代散文“雨点击打空调外机”的都市感融合,生成新旧碰撞的审美体验。同时注重“五感联动”,如在描写暴雨时加入“柏油路面蒸腾的焦土气息”的嗅觉细节,增强场景真实感。

雨的语言与精神的共振

雨的语言体系既是自然现象的镜像,更是人类精神的容器。从词汇的精准捕捉到句法的多维呈现,从情感的私人编码到哲思的普遍传达,雨始终在文学中完成着“物我交融”的美学实践。未来研究可深入探讨跨文化语境中雨意象的差异性,或结合数字人文技术构建雨景词库的语义网络模型,让这场穿越千年的文学之雨,持续浸润人类的精神原野。