雪,是中国古典诗词中永恒的意象。从《诗经》的“雨雪霏霏”到唐诗宋词的“千树万树梨花开”,文人墨客以雪为墨,在历史长卷中勾勒出万千气象。唐代柳宗元笔下“独钓寒江雪”的孤绝,宋代卢梅坡“雪却输梅一段香”的哲思,近代毛泽东“千里冰封,万里雪飘”的壮阔,无不展现着雪在不同时空中的文化意蕴。本文将以《江雪》等经典作品为核心,从自然意象、情感寄托、哲思象征及教学实践四个维度,剖析古诗中雪意象的丰富内涵。

一、自然之美:雪景的诗意书写

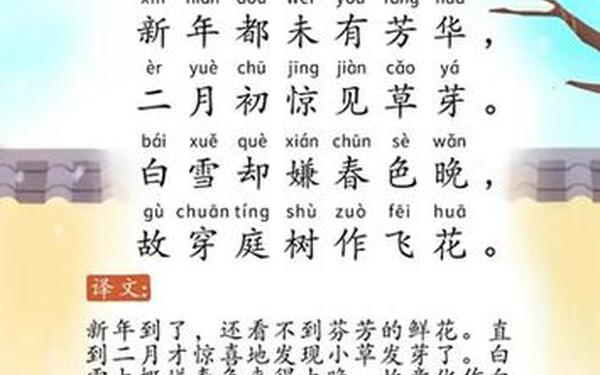

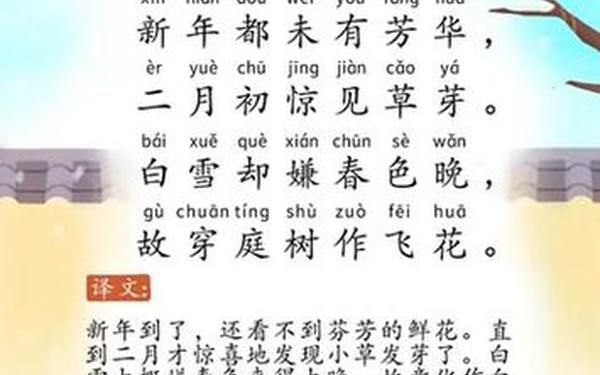

古诗中的雪景描绘呈现出多层次的审美空间。祖咏《终南望余雪》以“积雪浮云端”展现秦岭雪峰的巍峨,韩愈《春雪》用“故穿庭树作飞花”赋予春雪灵动生机,岑参《白雪歌》则以“忽如一夜春风来”的奇喻重构西域雪景。这类作品常运用通感手法,如高骈“坐看青竹变琼枝”将视觉转化为触觉体验,张岱《湖心亭看雪》的“雾凇沆砀”则通过叠韵词营造朦胧意境。

在空间表现上,诗人善用对比凸显雪的纯净特质。柳宗元《江雪》以“千山鸟飞绝”的宏大背景衬托“孤舟蓑笠翁”的渺小,形成强烈的视觉冲击;白居易《夜雪》则聚焦微观,“时闻折竹声”通过听觉细节传递雪势之重。这种“以大观小”与“见微知著”的技法,使雪景既具恢弘气象,又不失细腻质感。

二、情感之镜:雪中的人生寄托

雪在古诗中常成为情感投射的载体。柳宗元被贬永州时所作《江雪》,借“独钓寒江雪”的渔翁形象,隐喻政治寒流中知识分子的孤傲坚守。而白居易《问刘十九》“晚来天欲雪”的温馨邀约,则将雪化为友情的催化剂,红泥火炉与绿蚁新酒构成寒夜中最温暖的画面。

边塞诗中的雪更承载着特殊情感张力。卢纶《塞下曲》描绘“大雪满弓刀”的征战场面,雪光与刀光交织出肃杀之气;岑参“瀚海阑干百丈冰”则以酷寒环境烘托将士豪情。这些作品中的雪既是自然威胁,又是英雄气概的试金石,形成独特的悲壮美学。

三、哲思之喻:雪的文化象征

雪意象在哲学层面具有多重象征意义。王安石《梅花》通过“遥知不是雪”的辨析,揭示表象与本质的认知辩证;苏轼《雪后书北台壁》的“冻合玉楼寒起粟”,则将雪景升华为宇宙生命的观照。白居易诗中“雪”出现148次,既象征仕途坎坷(《夜雪》),又寄托闲适心境(《雪夜小饮赠梦得》),构成其“兼济”与“独善”的思想注脚。

禅宗思想影响下的雪意象更具空灵特质。王维《冬晚对雪忆胡居士家》以“隔牖风惊竹”营造静谧禅境,皎然《雪夜寄海上天台通公》借“夜雪闭门”传递出世之思。这类作品中的雪洗尽铅华,成为精神净化的媒介,体现中国古代文人的终极生命追求。

四、教学之径:古诗的当代传承

在基础教育领域,《江雪》等作品的教学需注重意象解码。通过“千山—孤舟”、“飞绝—独钓”的意象对比,引导学生体会诗歌的空间张力;结合柳宗元永贞革新的历史背景,理解“寒江雪”的政治隐喻。多媒体手段可还原“雾凇沆砀”的视觉场景,帮助学生建立古典审美认知。

创作实践方面,可借鉴古人“即景生情”的写作范式。指导学生观察现代雪景,寻找“外卖员顶雪送餐”等新意象,尝试用传统格律表现当代生活。这种古今对话既传承文化基因,又赋予古诗教学现实生命力。

雪,在古诗长河中已凝结为文化的晶体。从《诗经》到毛泽东诗词,雪意象的嬗变映射着中华民族的精神轨迹。未来研究可进一步探讨:数字技术如何重构古典雪景体验?气候变化背景下,古诗中的雪意象能否唤起新的生态思考?这些课题将推动传统文化与现代文明的深度对话。当我们吟诵“孤舟蓑笠翁”时,不仅是在回味唐诗意境,更是在接续一个民族的诗性智慧。