人类情感体系中,有一种能量如同地壳下涌动的岩浆,既可能塑造新的地貌,也可能带来毁灭性破坏。这种被称作"愤怒"的情绪,在语言学领域拥有超过20个近义词,在心理学研究中被定义为"对不公或威胁的本能反应"。从《礼记》中"怒者,心之奴也"的古训到现代脑科学对杏仁核激活机制的研究,人类对愤怒本质的探索从未停止。这种原始情绪既能推动社会变革,也可能瓦解人际关系,其双刃剑特性值得深入剖析。

语义迷宫中的情绪变奏

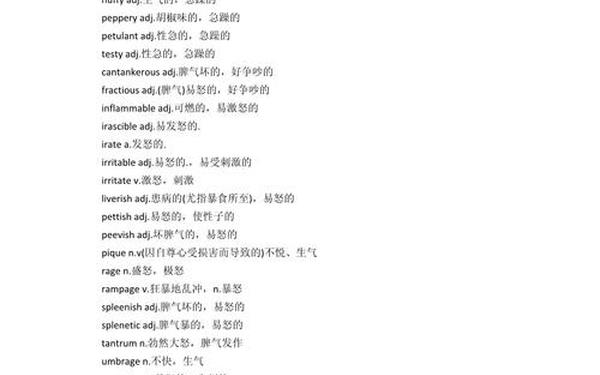

在汉语词汇的丰饶土地上,"愤懑"与"恼怒"如同并蒂双生花,前者承载着道德判断的重负,后者更多体现日常琐事的情绪波动。宋代朱熹在《朱子语类》中辨析:"愤者,气之不平;怒者,气之暴发",精准道出二者的动能差异。现代语义分析显示,"愤慨"通常指向社会不公,而"暴怒"更多关联个人利益受损,这种语义的精细分层折射出中华文化对情绪管理的传统智慧。

神经语言学实验揭示,当被试者面对不同愤怒场景时,大脑激活区域存在显著差异。例如"义愤"会同时激活前额叶皮层和边缘系统,说明其兼具理性判断与情感冲动;而"嗔怒"则主要激活基底神经节,反映出更原始的应激反应模式。这种神经机制的差异,为理解愤怒近义词的微妙区别提供了生物学依据。

心理学视域下的情绪解构

美国心理学会(APA)将愤怒定义为"由知觉到的恶意、伤害或威胁引发的情绪状态"。这个看似简单的定义背后,隐藏着复杂的认知评价过程。心理学家Spielberger的愤怒三维度理论指出,愤怒体验包含情感体验、生理唤醒和认知评价三个层面。当员工遭遇职场不公时,其愤怒体验既包含血压升高的生理反应,也伴随"这不公平"的认知判断。

进化心理学提供了独特视角:愤怒作为生存适应的产物,在灵长类动物中已显现雏形。哈佛大学Primatology实验室的观测数据显示,黑猩猩群体中地位挑战引发的愤怒表现,与人类办公室政治中的愤怒反应存在高度相似性。这种跨物种的共性暗示,愤怒机制深植于哺乳动物的神经系统中。

文化棱镜中的情绪表达

东西方文化对愤怒的规训呈现显著差异。人类学家Jean Briggs在《永不愤怒》中记录的因纽特人社会,将愤怒视为需要彻底消除的负面情绪。与之形成对照的是古希腊悲剧中频繁出现的复仇主题,亚里士多德在《修辞学》中甚至主张"适度的愤怒是美德"。这种文化差异在语言中留下深刻烙印,英语中"anger"的派生词多达43个,而汉语更倾向于用比喻表达(如"火冒三丈")来弱化直接指称。

全球化时代催生出新的愤怒文化形态。MIT媒体实验室分析社交媒体数据发现,网络愤怒的表达强度是线下场景的2.3倍,且具有明显的"情绪传染"特性。这种数字化愤怒既可能凝聚共识推动变革(如MeToo运动),也可能演变为网络暴力,印证了德国社会学家Elias关于"文明进程"中情绪管控的辩证思考。

情绪管理的双刃博弈

临床心理学研究证实,长期压抑愤怒会使高血压患病风险增加47%,但不当发泄同样会导致人际关系破裂。正念认知疗法(MBCT)提供折中方案:通过培养"非评判性觉察",帮助个体在愤怒产生时保持0.8秒的认知间隙。这个黄金时间窗口足以让前额叶皮层介入调节,将破坏性冲动转化为建设性行动。

神经可塑性研究为情绪管理带来新希望。伦敦大学学院的fMRI实验显示,经过12周情绪调节训练的被试者,其杏仁核与前额叶皮层的功能连接强度提升19%。这种神经重构现象表明,愤怒管理不是简单的行为控制,而是涉及大脑结构的深层改变。

超越本能的文明之光

从语义辨析到神经机制,从文化差异到管理策略,愤怒的复杂性远超日常认知。这种原始情绪既铭刻着进化烙印,也承载着文明重负。在数字化生存时代,我们既需要理解愤怒的生物学本质,更要发展出与之共处的文化智慧。未来研究或许应该更多关注跨文化愤怒表达的融合趋势,以及人工智能在情绪识别领域带来的挑战。正如古希腊哲人赫拉克利特所言:"冲突乃万物之父",关键在于如何将愤怒的破坏力转化为推动进步的创造力。