1917年11月7日,俄国十月革命的炮火击碎了冬宫的沉寂,宣告了旧秩序的终结;1949年10月1日,毛泽东在天安门城楼的宣言则如春雷般唤醒了东方大地的希望。这两场相隔三十余年的革命事件,以不同的时空背景与斗争形式,共同书写了人类追求社会变革的壮阔史诗。攻占冬宫与开国大典不仅是军事与政治胜利的象征,更成为新旧时代更替的永恒坐标。本文将从历史背景、象征意义、社会动员与国际影响四个维度展开对比分析,并以开国大典第13段为切入点,探讨其文学与历史价值。

历史转折的时空坐标

攻占冬宫发生于沙俄帝国崩溃的边缘。第一次世界大战的持续消耗、农奴制残余与工业化的矛盾、罗曼诺夫王朝的专制统治,共同构成了革命的温床。列宁领导的布尔什维克以“和平、土地、面包”为口号,将工人、士兵与农民的不满转化为推翻临时的动力。冬宫的陷落,标志着苏维埃政权的诞生,也开启了全球社会主义运动的新篇章。

而开国大典则诞生于中国近百年屈辱后的重生时刻。自战争以来,列强入侵、军阀割据与抗日战争使中国社会濒临解体。中国通过土地革命、抗日统一战线与解放战争,凝聚了农民、工人与知识分子的力量。1949年的天安门广场上,毛泽东宣告“中国人民从此站起来了”,这不仅是对政权的终结,更是对半殖民地半封建社会的彻底告别。两者的历史背景虽异,但都植根于社会矛盾的激化与民众对变革的迫切需求。

革命进程的象征投射

冬宫作为沙皇权力的具象化符号,其被攻占的过程充满了戏剧性。阿芙乐尔号巡洋舰的炮声、赤卫队涌入宫殿的混乱场景,被后世解读为无产阶级对封建贵族统治的彻底清算。托洛茨基在《俄国革命史》中写道:“冬宫的陷落是一幕精心编排的史诗,它将暴力革命的美学推向了顶峰。”这种象征性暴力成为革命合法性的重要叙事工具。

开国大典的象征体系则更为复杂多元。毛泽东在天安门城楼的形象、五星红旗的升起、礼炮28响的设计,均经过周密策划。尤其是典礼第13段中“群众游行队伍高举火把,如星河般流动”的描写,将新政权的合法性建构于人民性的狂欢之中。学者汪晖指出:“开国大典通过仪式化的集体记忆生产,将革命胜利转化为民族再生的神话。”两者均以符号的力量重塑了历史记忆,但更强调“人民主体性”的叙事逻辑。

社会动员的路径分野

布尔什维克的胜利依赖于高度组织化的先锋队模式。列宁提出“职业革命家”理论,通过地下报纸《火星报》与苏维埃网络渗透社会。攻占冬宫时,仅约万名赤卫队员参与行动,反映出革命精英主导的特点。历史学家霍布斯鲍姆评价:“十月革命更像是彼得格勒一座城市的起义,而非全俄范围的群众运动。”

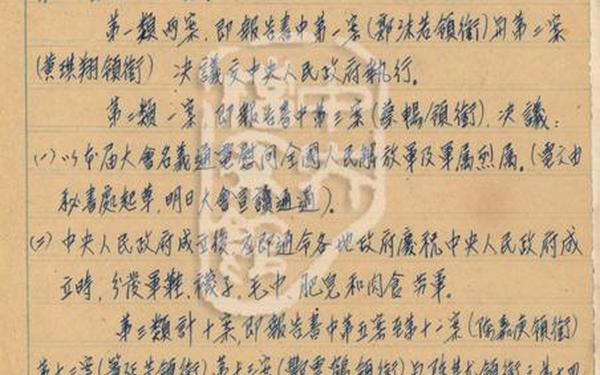

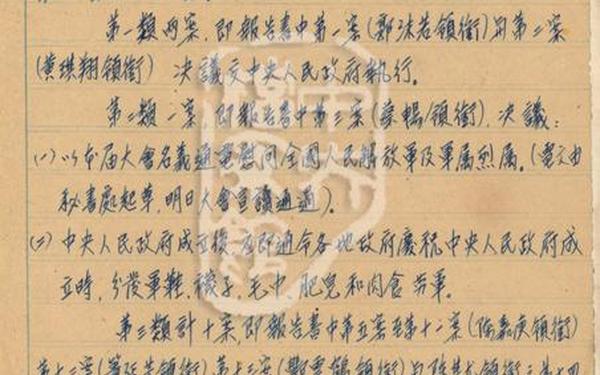

相比之下,的革命动员呈现出“农村包围城市”的独特路径。土地改革使亿万农民成为革命主力,淮海战役中543万支前民工推着小车支援前线,构成“人民群众的汪洋大海”。开国大典第13段描述的“工人方阵高擎齿轮模型,农民代表肩挑稻穗”正是这种阶级联盟的具象化呈现。费正清在《剑桥中国史》中强调:“中国革命的广度与深度,源于其对社会底层的彻底重构。”

国际秩序的震荡回响

攻占冬宫瞬间改写了全球地缘政治。1919年共产国际的成立,推动社会主义从理论走向跨国实践。丘吉尔曾哀叹:“一道铁幕已在欧洲落下。”但苏联模式输出的暴力革命逻辑,也在亚非拉埋下了意识形态对抗的种子。

开国大典则发生在冷战格局形成之初。新中国的成立打破了雅尔塔体系对东亚的安排,毛泽东“一边倒”向社会主义阵营的战略,重塑了亚洲权力平衡。美国学者文安立指出:“1949年是中国从‘’转变为地缘政治主体的临界点。”两者都成为20世纪意识形态对抗的里程碑,但中国道路更强调民族独立与社会主义的结合。

革命叙事的当代启示

从冬宫到天安门,两场革命揭示了社会变革的普遍规律:旧制度的崩溃源于内在矛盾的不可调和,而新政权的稳固需依赖持续的社会改造。攻占冬宫打开了社会主义实验的潘多拉魔盒,但其激进的乌托邦主义最终陷入僵化;开国大典开启的现代化道路,则在改革与开放的辩证中不断演进。

当前世界面临新变局,重新审视这两场革命的经验与教训具有现实意义。未来的研究可深入探讨:在数字化时代,传统革命动员模式如何转型?全球化背景下,民族国家建构与普世价值之间如何平衡?这些问题的答案,或许就藏在历史的褶皱之中。