春日的天空像一块巨大的画布,被孩子们手中的风筝染成了五彩斑斓的童话世界。三年级下册“看图片写放风筝”的作文题,既是语文教材对自然观察与叙事能力的考察,也是童心与想象力在文字中的具象化表达。本文将从观察方法、写作技巧、情感传递三个维度,结合教学案例与写作心理学研究成果,探讨如何引导学生在300字的框架内,将静态画面转化为富有生命力的文字画卷。

观察入微 细节先行

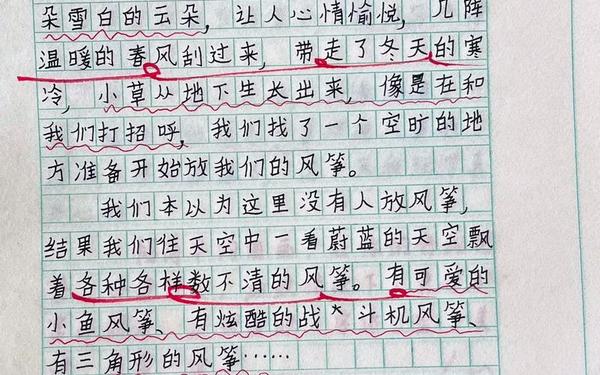

成功的看图作文始于精准的观察。根据巴甫洛夫条件反射理论,儿童认知发展需要通过有序的视觉刺激建立思维联结。教师应指导学生采用“五感观察法”:先整体把握画面要素(如网页31所述“时间、地点、人物、事件”四要素),再分层解析细节特征。例如网页22提供的范文,将天空中的风筝分解为“摇头摆尾的金鱼”“张牙舞爪的蜈蚣”“展翅翱翔的老鹰”等生动意象,这正是遵循了从整体到局部的观察路径。

进阶观察需关注动态线索与潜在叙事。如网页56中“小男孩倒退着放风筝”的细节描写,既捕捉到画面人物的肢体语言,又暗示了风筝飞升的动态过程。教师可引导学生想象画面外的声音(风筝线的呼啸声)、触感(春风的温度)等元素,如同网页1中“风婆婆轻轻吹拂”的拟人化描写,使二维画面在脑海中立体鲜活。这种多感官联动训练,能有效提升学生的细节捕捉能力。

技巧赋能 结构生辉

在300字的限定框架内,叙事结构的设计尤为关键。根据维果茨基最近发展区理论,教师应搭建“写作支架”,帮助学生掌握“起承转合”的经典结构。如网页56范文以古诗开篇,巧妙点明时令;中间段落通过人物对话推进情节;结尾以晚霞收束,形成完整的时空闭环。这种结构既符合儿童认知规律,又使文章具有韵律美感。

语言技巧的运用需兼顾规范与创意。比喻、拟人等修辞手法能增强画面表现力,如网页22将风筝比作“喝醉的酒客”,网页1形容春风为“无形的大手”。同时要注意动词的精准选择,网页56中“托、拽、抛”等系列动作描写,准确还原了放风筝的物理过程。教师可借鉴网页38的“万能句式”训练法,如“当……时”“忽然……”等关联词的使用,帮助学生在有限的字数内构建逻辑链条。

情感浸润 立意升华

优秀的看图作文不仅是场景复现,更是情感载体。根据加德纳多元智能理论,教师在指导时应挖掘画面中的情感元素。如网页1中“父母依偎着欣赏孩子放风筝”的温馨场景,网页56描述的“失败-坚持-成功”心路历程,都将技术性描写升华为成长主题。这种情感注入使文章超越单纯的记事,具备价值观引导功能。

立意的深度决定作文的格局。可引导学生从三个层面挖掘主题:自然之美(如网页1对春日生机的描写)、人际温暖(如网页22中的同伴协作)、成长启示(如网页56中“坚持才能成功”的感悟)。网页35建议的“画面中心思想分析法”在此尤为重要,教师可通过追问“风筝象征什么”“飞翔意味着什么”,启发学生进行哲学思考,使300字短文承载更丰富的意蕴。

三年级放风筝作文教学,本质是视觉符号向语言符号的创造性转化过程。通过系统化的观察训练、结构化的写作支架、情感化的主题升华,不仅能提升学生的语言表达能力,更能培养其审美感知与思维品质。未来研究可进一步探索数字技术(如AR互动画面)在观察教学中的应用,或通过跨学科整合(如结合物理中的空气动力学原理),使传统作文题焕发新的教育活力。当每个孩子都能用自己的语言让风筝在稿纸上翩然起舞,语文教育的真正魅力便在其中悄然绽放。