春日的天空总是格外热闹,纸鸢翻飞间承载着孩童的欢笑与少年的憧憬。当教师布置《放风筝》主题作文时,许多学生既兴奋又茫然——如何将线轴滚动的瞬间、风筝摇曳的姿态转化为纸页间灵动的文字?写作的本质是重构记忆的纹理,在虚实交织的叙事中提炼情感与哲思。本文将从叙事逻辑、感官描摹到情感升华,拆解放风筝作文的创作密码。

一、观察:捕捉动态的瞬间

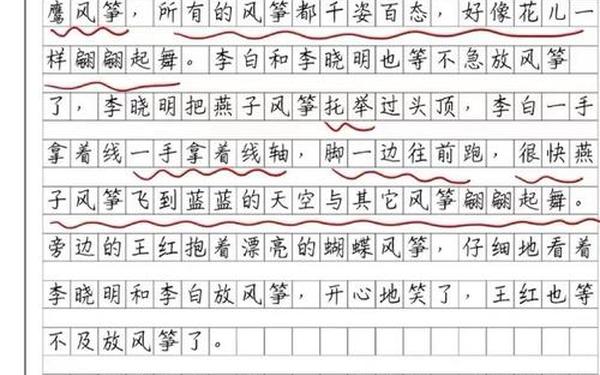

优秀的放风筝作文往往始于精准的观察。风筝起飞时线轴的震颤、风向突变时丝线的紧绷感、风筝坠落时孩童跺脚的懊恼,这些动态细节构成叙事的骨架。如网页20提及的"柳枝蘸着春风在空气里画画",将视觉转化为触觉,赋予环境以生命。观察不应局限于主角,更需关注配角的反应:母亲整理被风吹乱的发丝时,指尖拂过草叶的颤动;老人驻足仰望时,浑浊眼眸里倒映的斑斓色彩,都是编织场景的珍贵素材。

进阶的观察需引入时空维度。网页11中"由近及远"的写作顺序值得借鉴:近处线轴转动时齿轮的咔嗒声,中景奔跑少年扬起的衣角,远处老鹰风筝盘旋的弧线,构成层次分明的空间画卷。时间轴上则可捕捉"三次试飞"的叙事节奏:初次放飞时笨拙的跌撞,二次调整时指尖摩挲丝线的触感,最终成功时心跳与风筝升腾的共振,形成跌宕起伏的情感曲线。

二、隐喻:纸鸢承载的哲思

风筝自古便是文人墨客的灵感载体。苏轼"纸鸢跋扈挟风鸣"的豪迈,曹雪芹"好风凭借力"的机锋,皆为创作提供文化注脚。现代学生可化用传统意象:断线风筝象征成长的别离,缠绕的丝线暗喻人际羁绊,修补风筝的动作呼应心灵创伤的愈合。如网页1中踩坏花苗又补种的细节,将环保意识融入童真叙事,使作文超越事件本身,获得道德重量。

更深刻的隐喻需结合现实体验。网页57中"断线风筝如倔强的小狗"的比喻,将物理现象转化为性格刻画;网页61提及"风筝与白云对话"的拟人化处理,让自然元素参与情感交流。当学生描写风筝与飞鸟的"空中对话",实则映射人际关系的微妙互动,这种象征手法的运用,使作文具备多重解读空间。

三、结构:编织叙事的经纬

经典的三段式结构(准备-冲突-升华)仍具生命力。网页20推荐的"试飞失败-发现问题-成功放飞"模式,暗合英雄之旅的故事原型:准备阶段详述风筝扎制过程,如竹篾刮削时木屑纷飞的场景;冲突阶段刻画线绳缠绕树枝的窘迫,穿插同伴的嬉笑与鼓励;升华阶段则通过夕阳下收线动作,引出"自由与牵绊"的思考,完成叙事闭环。

创新结构可借鉴蒙太奇手法。网页35提供的看图写话范文,将不同时空场景并置:晨雾中的风筝试飞、正午的野餐间隙、暮色里的收线独白,通过时间切片展现情感流动。或采用双线叙事:现实线描写放风筝过程,回忆线穿插祖辈制作风筝的往事,在时空交错中深化文化传承的主题。

四、语言:淬炼文字的锋芒

动词的选择决定文字的鲜活度。"扯"线时的果断,"捻"线时的谨慎,"甩"线时的畅快,每个动作都折射心理状态。网页46中"风筝像倔强的小狗"的比喻,将抽象动态转化为具象画面;网页28"阳光像打翻的蜂蜜罐"的通感手法,激活多重感官体验。方言词汇的恰当运用(如"线桄子""鹞鞭")更能增强地域特色。

韵律节奏的把握同样关键。短句适合表现紧张场景:"风起!跑!松手!";长句适宜铺陈情感:"当最后一缕金线没入云层,暮色中的风筝化作天幕的裂痕,将白昼与星光缝合"。网页61中"越飞越高飞,到了白云上消失了"的顶真句式,营造出回环往复的意境美。

五、创作启示与教学建议

放风筝作文的教学应超越技法传授。教师可引导学生建立"素材银行":收集不同季节的风向数据(网页20),记录风筝修补工具的特写(网页57),拍摄云层运动的延时影像。跨学科整合方面,物理老师讲解伯努利原理,美术老师指导风筝纹样设计,形成立体化的创作支持系统。

未来研究可探索数字时代的写作创新。利用VR技术重现放风筝场景,通过体感设备记录肌肉记忆;开发AI辅助写作系统,根据学生描写的风筝类型自动匹配历史典故;建立风筝作文数据库,分析不同地域的文化表达差异。这些探索将使传统作文教学焕发新的生机。

当纸鸢掠过教学楼的檐角,那些被丝线串联的文字,终将在时光中沉淀为成长的印记。写作不仅是事件的复现,更是将瞬间凝固为永恒的艺术。正如老手艺人用竹篾编织飞翔的梦,写作者用文字构筑精神的苍穹,让每个放风筝的故事,都成为叩击心灵的独特韵脚。