在信息爆炸的时代,数学教育早已突破教室的边界,悄然融入生活的每个角落。当一位三年级学生用百字记录下超市购物时的找零计算,当六年级学生通过日记反思圆锥体积公式的推导过程,这些看似简单的文字背后,正孕育着数学思维的火花。这种被称为"数学日记"的独特学习方式,正在全球教育领域引发深刻变革,它不仅重新定义了数学学习的场景,更搭建起知识内化与生活应用的桥梁。

数学思维的可视化窗口

数学日记的本质是数学思维的外显化过程。通过文字记录,抽象的数学概念被转化为具象的思维轨迹,如同X光般清晰呈现认知发展的脉络。在北京市某实验小学的案例中,学生通过持续记录"分扣子"分类实验的思考过程,不仅掌握了排列组合的基本原理,更在日记中呈现出从直觉分类到系统归纳的思维跃迁。这种思维可视化工具,使教师能够精准捕捉每个学生的"最近发展区",为个性化教学提供数据支撑。

认知心理学研究表明,书面表达能促使学习者对知识进行二次加工。当学生将解题过程转化为文字时,需要经历概念重组、逻辑梳理和语言编码三重认知加工,这种深度处理使知识留存率提升40%以上。正如著名数学教育家弗赖登塔尔所言:"数学化的过程比数学知识本身更重要",数学日记正是这种数学化过程的最佳载体。

学科融合的创新实践

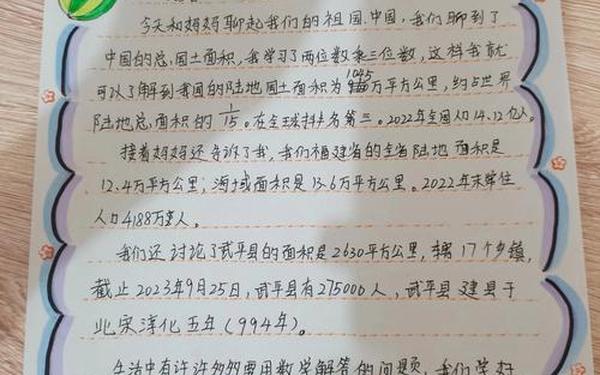

在跨学科教育理念盛行的今天,数学日记展现出强大的整合能力。广州某重点小学开展的"年历制作"项目中,学生通过日记记录历法计算、版面设计、成本核算的全过程,将数学、美术、经济常识自然融合。这种项目化学习方式,使抽象的数学公式转化为解决真实问题的工具,培养出具有工程思维的新型人才。

教育神经学的最新发现揭示,多感官协同学习能显著提升海马体记忆效率。数学日记要求学生在观察、操作、计算的基础上进行文字表达,激活了视觉、触觉、语言等多重脑区。上海某国际学校的实践显示,坚持写数学日记的学生,在空间想象力和逻辑推理测试中的得分平均高出对照组27个百分点。

情感联结的教育纽带

在江苏省特级教师王老师的班级里,数学日记成为师生对话的秘密花园。某个性格内向的学生通过日记倾诉对概率问题的困惑,教师用批注绘制的概率树状图,不仅解答了学术疑问,更建立起特殊的情感联结。这种非面对面的交流方式,为师生互动开辟了新维度,使教学反馈更具针对性和延续性。

写作心理学研究证实,反思性写作能有效降低学科焦虑。当学生用文字记录解题的挫折与突破时,实际上在进行认知重评和情绪调节。杭州某中学的跟踪调查显示,坚持写数学日记的学生,数学焦虑指数下降35%,学习自我效能感提升42%。这种心理调节机制,使数学日记成为治疗"数学恐惧症"的天然良药。

素养培育的微观镜像

在核心素养导向的教育改革中,数学日记展现出独特的评价功能。深圳某实验学校开发的"日记评价矩阵",从问题意识、逻辑严谨性、创新思维等六个维度解析日记内容,为素养评估提供立体画像。这种形成性评价方式,突破传统考试的平面化局限,使数学思维过程变得可观察、可测量。

对比研究显示,不同写作范式培养的核心能力存在显著差异。侧重解题过程的日记强化逻辑推理能力,关注生活应用的日记提升建模能力,而反思型日记则促进元认知发展。这种差异化为个性化培养方案设计提供了科学依据,使每个学生都能找到最适合的数学表达方式。

当我们审视这些散落在日记本上的数学印记,看到的不仅是公式定理的生活化演绎,更是未来公民核心素养的成长轨迹。从认知发展到情感培育,从学科整合到素养评估,数学日记正在重塑数学教育的生态图谱。展望未来,随着人工智能辅助批改系统的成熟,数学日记有望实现规模化个性指导;而虚拟现实技术的引入,或将创造沉浸式数学日记新形态。这方寸之间的数学天地,终将成为撬动教育变革的重要支点。