春节对联的起源可追溯至先秦时期的桃符习俗。据《后汉书·礼仪志》记载,古人以桃木刻写“神荼”“郁垒”二神之名悬挂门旁,用以驱邪避灾。至五代时期,后蜀君主孟昶题写的“新年纳余庆;嘉节号长春”被公认为中国第一副成熟春联,标志着对联从巫术符号向文学艺术的转变。明代以后,春联逐渐普及,其功能从单纯的祈福演变为兼具审美与教化意义的民俗文化载体。

这一演变背后,折射出中华文明对“对称美”的深刻追求。如清代梁章钜在《楹联丛话》中所言:“天地间无独必有偶”,对联以对仗工整的文字结构呼应阴阳平衡的哲学观。例如“绿竹别其三分景;红梅正报万家春”一联,通过“绿竹”与“红梅”的意象对比,既展现冬春交替的自然规律,又暗含新旧更替的生命哲思。这种将自然时序与人文情怀相融合的特征,使春联成为中国人集体记忆的情感纽带。

二、艺术特征与创作规范

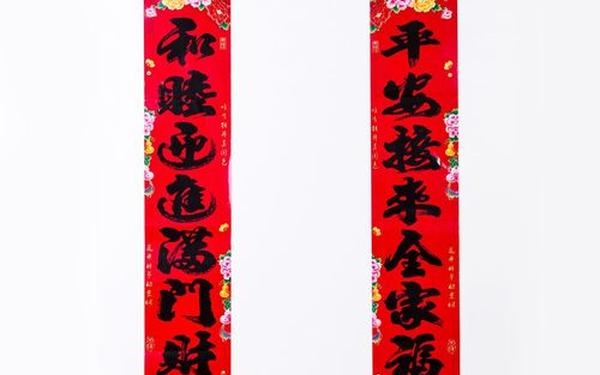

传统春联创作遵循“六相原则”:字数相等、词性相对、结构相称、节奏相应、平仄相谐、内容相关。以“春风送暖百花绽;喜雨润田五谷丰”为例,上下联均为七言句式,“春风”对“喜雨”属天文类名词相对,“绽”与“丰”则实现动词与形容词的巧妙呼应。在声韵方面,上联末字“绽”为仄声,下联“丰”为平声,符合“仄起平落”的音律规范。

现代春联在继承传统的基础上呈现多元化发展。2025年蛇年特色联“金蟒纳福千门喜;瑞气呈祥万户春”,既保留生肖元素,又融入“千家万户”的现代群体意象。而“数字春风兴伟业;智能时代谱新章”等创新联语,则通过“数字”“智能”等时代关键词,展现科技与传统文化的交融。这种守正创新的创作实践,使春联艺术始终保持着鲜活的生命力。

三、社会功能与情感表达

作为家庭的具象化表达,春联往往承载着家族价值观的传递。例如“尊老爱幼传家宝;睦邻友善处世经”直白阐述了传统家训,而“焚膏继晷求知路;刺股悬梁向学心”则凸显耕读文化的核心精神。通过门楣上的文字符号,中国人完成着代际间的文化密码传承。

在社会层面,春联更是时代精神的晴雨表。1950年代的“互助合作添新喜;勤俭持家有余粮”反映集体化运动,改革开放后的“四海财源通宝地;九州鸿运进福门”彰显商品经济浪潮。2025年乡村振兴主题联“产业兴村添活力;文明润寨谱新篇”,则精准捕捉了新时代的农村发展脉搏。这些联语如同微型史诗,记录着社会变迁的轨迹。

四、现代转型与创新实践

数字化技术为春联创作注入新动能。思维导图工具的运用,使创作者能够系统化梳理意象选择、平仄搭配等要素。如“乙巳腾云开盛世”联的创作过程,正是通过“生肖符号—时代特征—吉祥意象”的三维架构完成主题提炼。AI对联生成器的出现,虽引发“机器能否替代人文”的争议,但也为传统文化传播开辟了新路径。

在表现形式上,动态春联、AR互动春联等创新形态崭露头角。某博物馆推出的“扫联识典”功能,观众扫描春联即可获取历史典故讲解,使静态文字转化为立体文化体验。这些尝试不仅拓宽了春联的传播维度,更让年轻群体在科技互动中感知传统文化魅力。

五、文化传承与全球传播

当前春联文化面临传承断层的挑战。调查显示,18-30岁群体中仅23%能准确判断对联平仄。为此,教育界推行“楹联进课堂”项目,通过“对仗游戏”“联语改写”等情境教学,培养青少年的创作能力。北京某中学开发的《对联密码》校本课程,将格律知识融入侦探解谜游戏,使学习效率提升40%。

在国际传播领域,春联正成为讲好中国故事的文化名片。牛津大学汉学系开设的“对联工作坊”,吸引众多留学生体验汉字对仗之妙;2024年巴黎春节市集上,法语对联“La neige d'hiver s'en va avec le bonheur; Le printemps arrive avec la prospérité”(冬雪携福去;春风带运来)引发跨文化共鸣。这种“在地化”传播策略,为传统文化走出去提供了创新范式。

从桃符到智能联语,春节对联的演变史正是中华文明守正创新的生动注脚。它既是百姓屋檐下的文化图腾,也是民族精神的美学结晶。在现代化进程中,我们既要守护“平仄相谐”的艺术精髓,也要探索“数字春风”的时代表达。建议未来研究可聚焦三大方向:一是建立古今联语数据库,运用大数据分析审美范式变迁;二是开发虚实融合的传播场景,增强年轻群体文化认同;三是深化国际传播机制研究,构建对联文化的全球话语体系。唯有在传承中创新,在创新中传承,方能使这一文化瑰宝永葆生机。