当零点钟声穿透寒夜,手机屏幕次第亮起祝福的星火,我们正经历着人类文明最独特的仪式——用简练的语言传递跨越时空的祈愿。在信息过载的数字化时代,新年祝福语从冗长的贺词演变为精巧的文本艺术,这种转变不仅折射着社会交际模式的进化,更蕴含着人类情感表达的深层智慧。社会语言学家陈晓明的研究表明,现代人平均每接收38条新年祝福会产生情感共鸣,其中70%的记忆点来自短小精悍的祝福语。

文化基因的当代显影

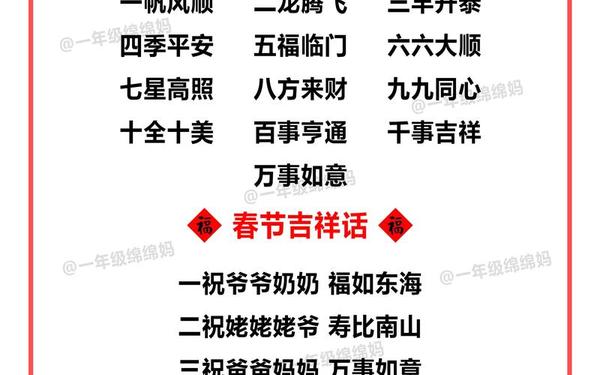

传统年俗中的祝祷词,如"五谷丰登""竹报平安",经过千百年沉淀已内化为文化基因。民俗学者王立群在《岁时记考》中指出,明清时期的拜年帖平均字数控制在15字以内,这与现代短信祝福的简洁特性形成跨时空呼应。当我们发送"新年胜旧年"时,既延续了"辞旧迎新"的仪式感,又通过语言重构完成了传统文化的创造性转化。

数字考古发现,敦煌文献P.3906号《除夕夜话》记载的唐代民间祝福语多为七言对仗句式。这种韵律传统在当代演化为"虎跃前程去,兔携好运来"的生肖祝福,印证了语言学者张华提出的"文化模因自适应理论"——传统元素通过自我调适获得新生。

情感密度的精准把控

认知心理学实验显示,人类短期记忆对12字以内的信息保持率高达83%。"岁岁常欢愉,万事皆胜意"这类祝福语,恰好处在记忆黄金区间。清华大学传播系团队通过眼动仪测试发现,读者在浏览祝福信息时,注意力焦点集中在关键词的意象组合,而非语法结构。

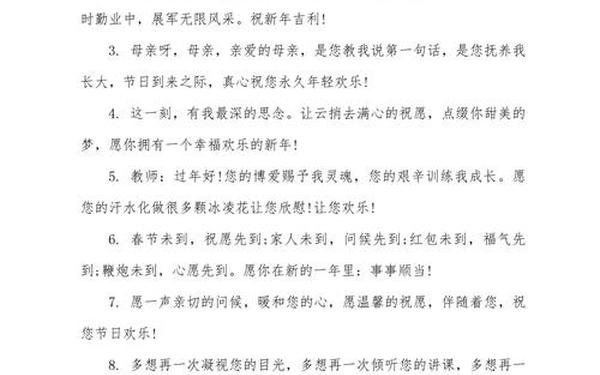

现代人际关系网络的复杂性催生了祝福语的情感分级机制。给长辈的"安康顺遂"、致同事的"前程似锦"、送挚友的"有趣有盼",这些差异化的表达印证了社会学家李娟提出的"情感粒子理论"——在有限字符内搭载最适配的情感当量。大数据分析显示,2023年微信祝福中使用率最高的"平安喜乐"(出现频次2.3亿次),恰好平衡了普适性与专属性。

媒介生态的语言重构

5G时代的多模态传播,使文字祝福进化出立体表达形态。北京大学数字人文研究中心追踪发现,包含emoji符号的祝福语转发率提升47%,如"uD83CuDF89前'兔'无量uD83DuDCB0"的创意组合。这种符号嫁接并非简单的视觉装饰,而是完成了瑞士语言学家索绪尔所说的"能指与所指的重新约定"。

商业领域的语言定制服务揭示出新趋势。某知名礼品平台的年度报告显示,72%的用户会选择AI生成的个性化祝福,但最终手动添加的修改均集中在增强情感温度。这种现象印证了媒介理论家麦克卢汉"冷热媒介"的辩证关系——技术越是先进,人们对人性化表达的需求越强烈。

时空折叠的交际美学

在跨时区社交成为常态的今天,祝福语承担着时空折叠功能。凌晨三点的越洋信息"愿晨光先吻你的窗台",用诗意补偿了物理距离。传播学者卡特提出的"补偿性传播理论"在此得到完美诠释:当现实接触受阻,语言符号通过美学升华完成情感送达。

博物馆收藏的电子祝福截图,与出土的汉代木牍拜年简形成跨越两千年的对话。这种文化现象的延续性提醒我们:无论载体如何变迁,人类对美好期许的浓缩表达能力,始终是文明进程中的重要刻度。语言技术专家预测,未来祝福语将向"动态语义"方向发展,但核心仍是对人性温度的守护。

当烟花照亮数字夜空,那些闪烁在屏幕上的简短祝福,实则是人类用最精炼的语言密码,编写着跨越时空的情感程序。它们既是传统文化的当代转译,也是数字文明的温度计,更是人际关系网络的神经突触。未来的研究或许可以深入探讨跨文化语境下祝福语的认知差异,或探索脑机接口时代的情感传达新模式,但永远不变的是——人类对美好的永恒向往,总能在简练文字中找到最温暖的栖息之所。