随着全球旅游业的迅猛发展,旅游目的地规划设计已成为推动区域经济增长、保护文化遗产和优化游客体验的核心议题。从自然景观到人文遗产,从基础设施到生态保护,科学合理的规划设计不仅能够提升景区的市场竞争力,还能实现资源利用与可持续发展的平衡。当前,游客需求日益多元化,技术手段不断革新,如何在有限的空间内协调多方利益、挖掘地域特色,成为旅游目的地规划设计的核心挑战。

资源评估与定位

旅游目的地规划设计的首要任务是全面评估资源禀赋。资源类型包括自然资源(如山川、湖泊)、文化资源(如历史遗迹、民俗传统)以及社会资源(如交通网络、服务设施)。通过GIS技术、生态足迹分析等手段,规划者可以量化资源的承载力与开发潜力。例如,黄山风景区通过地质结构分析和游客流量监测,确定了核心保护区的边界,避免过度开发对生态系统的破坏。

资源评估后的精准定位是景区脱颖而出的关键。定位需结合市场需求与竞争环境,例如乌镇通过“江南水乡+数字会展”的双核定位,既保留了传统建筑风貌,又引入现代会展经济,成功实现从单一观光到复合业态的转型。世界旅游组织(UNWTO)的研究表明,定位明确的景区游客复游率可提升30%以上。

功能分区与动线设计

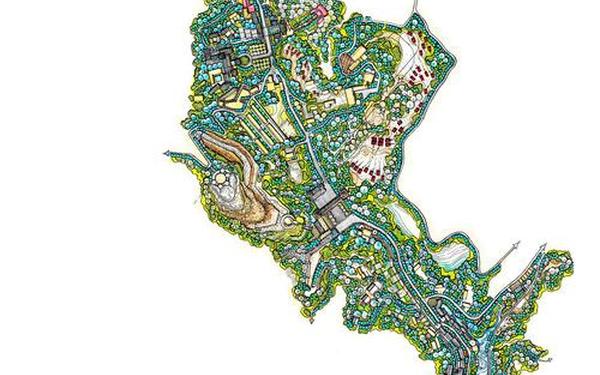

合理的功能分区是景区高效运营的基础。通常将区域划分为核心保护区、游览体验区、服务配套区和缓冲区。以张家界国家森林公园为例,其核心区禁止任何商业开发,而外围服务区则集中布局酒店、交通枢纽和购物中心,既保护了自然遗产,又满足了游客需求。

动线设计直接影响游客体验与资源利用效率。研究表明,环形动线可减少游客折返率,提升满意度;而分级动线(如主游线+支线)则能分散人流压力。故宫通过“中轴线主导+东西六宫分流”的设计,日均接待量提高至8万人次,同时避免了核心建筑的过度使用。数字技术的应用进一步优化了这一过程,例如虚拟现实预演可模拟不同动线方案的效果。

可持续性与生态保护

可持续发展是旅游规划不可忽视的原则。根据《全球可持续旅游委员会标准》,景区需在开发中减少碳足迹、保护生物多样性。例如,马尔代夫通过“一岛一度假村”模式,将游客活动限制在特定区域,珊瑚礁生态恢复率提升了25%。

生态保护需与社区利益结合。肯尼亚马赛马拉保护区通过“社区共管”机制,将旅游收益的20%返还当地居民,既缓解了人兽冲突,又增强了保护意识。学者Eagles指出,生态补偿机制是平衡开发与保护的关键工具。

文化融合与体验创新

文化是旅游目的地的灵魂。规划需深挖地域文化内涵,避免同质化。例如,西安大唐不夜城通过复原唐代建筑、打造沉浸式演艺,使文化符号转化为经济价值,年收入突破15亿元。UNESCO建议,文化遗产类景区应遵循“最小干预”原则,保留原真性。

体验创新则依赖科技与创意。日本TeamLab数字艺术馆通过交互式光影装置,将传统美术馆转变为“可游玩的艺术空间”,重游率高达40%。剧本杀、研学旅行等新型业态的引入,正在重塑游客的参与方式。

服务配套与智慧管理

完善的配套设施是游客满意度的重要保障。交通、住宿、卫生等基础设施需与游客规模匹配。瑞士采尔马特小镇通过全域无燃油车政策,构建了缆车与电动巴士网络,成为低碳旅游的典范。

智慧管理系统则大幅提升运营效率。杭州西湖利用大数据实时监测人流,通过APP推送错峰游览建议,节假日拥堵指数下降35%。新加坡圣淘沙岛整合AI客服、无人商店和智能导览,实现了“全流程无接触服务”。

社区参与与利益共享

社区是旅游目的地的重要组成部分。规划中需纳入居民意见,避免“旅游飞地”现象。丽江古城通过成立商户协会,让本地居民参与决策,缓解了商业化过度的问题。学者Murphy提出的“社区导向旅游规划”模型强调,居民参与度每提高10%,游客减少8%。

利益共享机制需兼顾公平与效率。泰国清迈通过“家庭民宿认证计划”,将小微经营者纳入产业链,当地居民收入占比从15%提升至40%,促进了社会稳定性。

【总结】

旅游目的地规划设计是一项复杂的系统工程,需要统筹资源、生态、文化、技术等多维因素。成功的案例表明,科学评估、精准定位、功能分区和社区参与是实现可持续发展的核心路径。未来研究可进一步关注气候变化对景区承载力的影响,以及元宇宙技术如何重构旅游空间。唯有以动态视角持续优化规划策略,才能实现旅游业的经济效益与社会价值的双赢。