在信息爆炸的时代,时事评论不仅是公众理解社会现象的重要窗口,更是推动社会进步的思想工具。一篇优秀的时事短评需要兼具时效性、观点性、逻辑性与感染力,既要精准捕捉社会热点,又要以理性分析穿透表象。无论是200字的短评还是长篇论述,其核心在于通过严谨的论证和独特的视角,引发读者共鸣与思考。本文将从选题、结构、语言、案例与实践五个维度,系统解析时事评论的写作方法与短评创作要点。

选题:精准性与深度并行

聚焦热点,挖掘价值

时事评论的选题需紧扣社会焦点,例如政策调整、民生议题或文化现象。以近期热议的“人工智能争议”为例,短评可从技术双刃剑的角度切入,分析其对就业、隐私的冲击与创新价值的平衡。选题时需优先选择具有公共讨论价值的事件,避免陷入琐碎或边缘化议题。如《》在评论“算法推荐乱象”时,既抓住技术痛点,又关联社会治理需求,体现了选题的公共性。

独特性与前瞻性并重

避免“人云亦云”是短评脱颖而出的关键。例如,面对“乡村教育振兴”话题,多数评论聚焦资源分配,而一篇题为《让乡土文化成为乡村教育的灵魂》的短评,则从文化传承角度提出新解,强调教育应植根地域特色。选题需具备前瞻性,如“碳中和政策”下的企业转型路径探讨,既能回应现实,又能启发未来。

结构:逻辑性与层次感统一

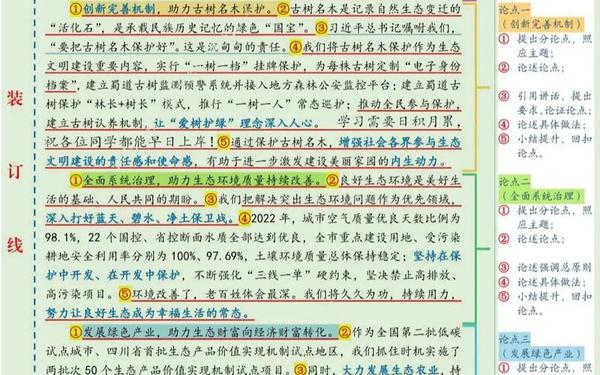

四段式框架的灵活运用

200字短评虽短,仍需遵循“引题—立论—论证—升华”的基本结构。例如,针对“网络暴力治理”事件,开篇简述案例,次段点明“匿名性助长戾气”的核心观点,第三段引用心理学研究佐证,结尾呼吁平台责任与法律完善。这种结构既紧凑又完整,符合读者认知逻辑。

递进与对比的论证技巧

在有限篇幅内,递进式论证能增强说服力。如一篇关于“城市垃圾分类”的评论,从个体习惯谈到制度设计,再引申至公民意识培育,层层深入。对比论证可强化观点:某短评将“传统书店转型”与“网红书店泡沫”对比,揭示文化消费的本质差异。

语言:简练性与感染力共振

精准用词与节奏把控

短评语言需“去冗存精”。例如,《新京报》评论“直播带货乱象”时,用“流量狂欢背后的信任危机”一词,既形象又深刻。长短句交替可提升可读性:长句用于说理,短句用于强调,如“算法不是霸权。人性不可让渡。”

情感共鸣与理性克制

优秀的短评需平衡情感与理性。例如,某评论以“被遗忘的乡村医生”为题,通过个案细节引发共情,随即转向医疗资源分配的制度分析,避免情绪化。再如,《中青评论》在探讨“年轻人逃离北上广”时,既承认生活压力,又强调多元选择的合理性,展现了客观中立的立场。

案例:范式分析与创新突破

经典范式解析

以《》“你好,明天”栏目为例,其短评常采用“现象描述+价值提炼”模式。如对“二舅视频”的点评,仅129字即完成“事实概括—观点阐释—社会意义升华”的全流程。此类范式适合初学者模仿,通过模板化训练掌握评论内核。

跨界思维的融入

突破常规的评论往往融合多学科视角。例如,某学者从经济学“边际效用”理论分析“双减政策”,指出教育焦虑的根源在于资源竞争而非政策本身。再如,从生态学“共生关系”角度解读“城市更新与历史保护”,为传统议题注入新意。

实践:从积累到输出的闭环

深度阅读与素材库建设

每日精读《》《南方周末》等媒体的评论板块,提炼观点架构与语言风格。例如,《澎湃新闻》对“预制菜进校园”的系列评论,展现了多角度切入的写作技巧。建立“观点金句”“数据案例”“理论模型”三类素材库,如收集“共同富裕”“老龄化社会”等议题的权威数据与专家观点。

高频练笔与反馈迭代

从200字短评起步,围绕同一事件尝试不同角度写作。例如,针对“宠物盲盒”事件,可分别从、法律、商业三方面撰写短评,再对比优秀作品调整逻辑。加入写作社群或寻求导师批改,重点修正论点模糊、论据单薄等问题,逐步形成个人风格。

在时代浪潮中锚定思想坐标

时事评论的本质是思想与现实的对话。写作者需以敏锐的洞察捕捉议题,以严谨的逻辑构建观点,以克制的语言传递价值。对于短评创作者而言,200字的限制既是挑战也是机遇——它要求写作者在方寸之间展现思维的锐度与深度。未来,随着人工智能技术介入评论领域,人机协作或将成为新趋势,但理性思辨与人文关怀始终是不可替代的核心。唯有持续深耕理论修养、保持现实观察、锤炼表达技艺,方能在信息洪流中发出清晰有力的声音。