早春二月的风轻拂过柳梢,纸鸢在湛蓝的天幕下翩跹起舞,这般鲜活的春日图景被定格在部编版小学语文二年级下册的《古诗二首》中。教材精选的《村居》《咏柳》等作品,不仅勾勒出万木竞发的自然胜景,更通过凝练的语言艺术为儿童打开感知传统文化的窗口。这些诗作跨越千年时光,将春日的蓬勃生机化作可触可感的文字符号,成为当代青少年认识自然、体悟诗心的启蒙桥梁。

自然意象的灵动呈现

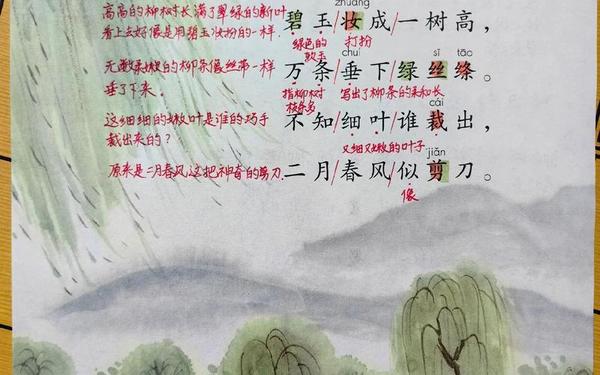

在《村居》的春日叙事中,草长、莺飞、杨柳、纸鸢等意象构建起多维度的感知空间。诗人高鼎用"草长莺飞二月天"的动感组合,使初春原野的萌动感扑面而来,其中"长"字精准捕捉到青草破土的生命张力,"飞"字则让黄莺掠过晴空的轨迹跃然纸上。这种对自然元素的动态捕捉,在贺知章"碧玉妆成一树高"的比喻中达到艺术巅峰,柳树被幻化为佩戴翠玉的少女,枝条化作飘拂的丝绦,静态植物由此获得拟人化的生命律动。

教材编排巧妙地将自然观察与审美教育相融合。在《咏柳》的教学设计中,教师常引导学生将"绿丝绦"与实物柳枝对比,通过触觉体验理解比喻修辞的精妙。这种具象化教学策略,使得"二月春风似剪刀"的抽象概念转化为可操作的认知过程——孩子们手持纸鸢奔跑时,能切实感受到"东风"推动的力量,从而理解诗句中拟人化手法的现实根基。

儿童视角的童趣表达

古诗中的春日不仅是自然画卷,更是充满童真的游乐场。《村居》结尾处"忙趁东风放纸鸢"的场景,将教学重点从景物描摹转向人文关怀。诗人用"忙"字提炼出孩童的急切心态,这与现代儿童面对春游时的雀跃心理形成跨越时空的共鸣。在课堂教学实践中,教师通过角色扮演、情景再现等方式,引导学生体会"散学归来早"蕴含的生活情趣,使古诗学习突破文字符号的局限,转化为情感共鸣的载体。

这种童趣化表达对儿童审美发展具有特殊价值。当学生诵读"儿童急走追黄蝶"(杨万里《宿新市徐公店》)时,教材配套的插图与动画视频将文字意象转化为视觉形象,双重感官刺激下,诗歌意境自然内化为情感记忆。教育研究者指出,7-9岁儿童正处于具象思维向抽象思维过渡的关键期,古诗中的游戏场景能有效激发其想象力和表达欲。

语言艺术的启蒙渗透

二年级古诗教学特别注重语言建构能力的培养。《咏柳》中"不知细叶谁裁出"的设问句式,在课堂常被转化为仿写训练——教师引导学生观察校园植物,模仿"谁裁出"的句式创作诗句,如"玉兰朵朵枝头笑,谁施粉黛扮春妆"。这种创作实践不仅深化了对比喻修辞的理解,更培养了学生观察生活的诗意眼光。

古诗的韵律美在启蒙教育中具有独特作用。《村居》平仄相间的节奏,与儿童语言习得的韵律感知相契合。教学案例显示,配乐诵读能使学生的记忆效率提升40%,特别是"草长/莺飞/二月天"的节拍划分,天然符合儿童语言的呼吸节奏。当学生用拍手歌的形式演绎诗句时,传统文化的基因悄然融入语言发展的脉络。

文化基因的传承路径

这些春日诗作承载着中华文化的审美密码。《村居》中"纸鸢"的传统意象,在教学中常与清明节习俗讲解相结合,使学生理解风筝不仅是玩具,更是祈福消灾的文化符号。而《咏柳》"碧玉妆成"的比喻,则折射出中国人以玉比德的审美传统,教师通过展示古代玉佩图片,帮助学生建立文化意象的认知图谱。

在跨文化视野下,古诗中的春日书写展现独特价值。与日本俳句"古池や蛙飛び込む水の音"的瞬间捕捉不同,中国古诗更强调情景交融的意境营造。这种差异在《春日》(朱熹)"万紫千红总是春"的哲学升华中尤为明显,诗句将具体物象升华为永恒的生命礼赞,体现着中华文化"天人合一"的思维特质。

透过这些穿越时空的春日诗行,我们看到的不仅是姹紫嫣红的自然画卷,更是中华文明代际传承的精神纽带。在数字化教育快速发展的今天,古诗教学更需创新载体——或许未来的课堂能将VR技术融入"草长莺飞"的场景构建,用增强现实技术重现"忙趁东风放纸鸢"的生动画面。但无论技术如何演进,那些流淌在诗句中的生命悸动与文化基因,始终是滋养儿童精神成长的源头活水。当孩子们在春风中吟诵这些古老诗篇时,他们正在完成一场跨越千年的文化接力。