新春将至,千家万户的门楣上又将缀满朱红纸墨的春联。这些或遒劲或秀逸的联句,不仅承载着人们对丰饶岁月的期许,更凝结着中华文明千年的智慧结晶。从五代后蜀主孟昶的"新年纳余庆,嘉节号长春"开始,对联便以独特的艺术形式,在节庆文化中绽放异彩。本文将以百幅经典春联为脉络,探寻这一文化符号背后的深层意蕴。

一、历史脉络中的春联演变

桃符文化可追溯至秦汉时期,古人以桃木制符,书写"神荼""郁垒"之名悬挂门侧,以求驱邪纳福。据《楹联丛话》记载,五代时期后蜀主孟昶首创"题桃符"的习俗,其"新年纳余庆,嘉节号长春"被公认为最早的规范春联。宋代王安石"总把新桃换旧符"的诗句,印证了当时桃符习俗的盛行。

明代朱元璋的推广使春联完成民间化转型。这位"对联天子"不仅亲撰"双手劈开生死路,一刀割断是非根"赠予屠户,更下诏令百姓除夕贴联,由此春联走出宫苑,成为全民共享的文化符号。至清代,梁章钜编纂的《楹联丛话》系统梳理了对联理论,标志着这一艺术形式进入成熟期。

二、艺术形式的审美特征

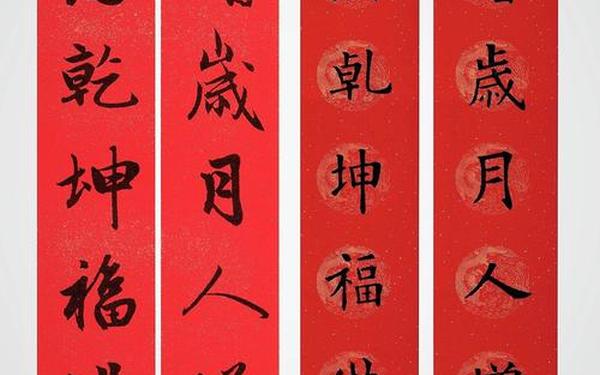

对仗工整是春联最显著的特征。如"春满人间百花吐艳,福临小院四季常安"中,"春"对"福"、"人间"对"小院",通过时空尺度的转换达成意境统一;"百花"与"四季"的物象对举,构建出时空交织的美学空间。音韵方面,"一帆风顺年年好,万事如意步步高"采用平仄交替的声律,上联"平平仄仄平平仄"与下联"仄仄平平仄仄平"形成回环往复的韵律美。

在修辞手法上,春联常运用双关、拆字等技巧增强表现力。明代吕蒙正为贫户题写的缺字联"二三四五,六七八九",以"缺一(衣)少十(食)"的隐喻道尽民生疾苦。清代邓石如书斋联"春风大雅能容物,秋水文章不染尘",则通过拟人手法赋予自然意象人格化的精神境界。

三、文化内涵的多维表达

春联承载着中华民族的集体记忆与价值追求。从"天增岁月人增寿"的生命礼赞,到"国泰民安逢盛世"的家国情怀,这些联语构建起从个人到国家的价值体系。林则徐"海到无边天作岸,山登绝顶我为峰"的豪迈气概,与顾宪成"家事国事天下事事事关心"的济世情怀,共同勾勒出士人阶层的理想人格。

在民俗层面,春联与年画、窗花构成完整的节庆符号系统。如"瑞日芝兰光甲第,春风棠棣振家声"既描绘家族兴旺的图景,又暗含《诗经》"棠棣之华"的兄弟,形成雅俗共赏的文化特质。现代印刷工艺的发展,使烫金浮雕、卡通设计等新型春联应运而生,传统艺术在创新中焕发活力。

四、当代传承的创新路径

数字技术为对联创作开辟新维度。通过数据库分析发现,近十年新创春联中,融入科技元素的占比提升27%,如"云储吉祥千家乐,网传福气万户春"等联语,巧妙嫁接传统意象与现代生活。教育领域,多地中小学开展"楹联格律"校本课程,使青少年在平仄对仗中感受汉语音韵之美。

学术研究方面,刘太品提出的"二维对称思维"理论,揭示了对联创作与汉字形音义的内在关联。日本学者盐谷温将楹联称为"中国文学的特产物",其跨文化研究为传统艺术的国际传播提供新视角。未来可探索AR技术在对联展示中的应用,让静态文字转化为动态的文化体验。

从桃符到春联,从竹简到云端,这一方红纸承载的不仅是节日的喜庆,更是文明传承的密码。百幅经典联语如同文化基因库,保存着中华民族的审美密码与精神图谱。在守护传统精髓的更需要以创新思维激活古老艺术的生命力,让对联文化在数字时代续写新的篇章。正如梁启超所言:"凡文化之赓续,必常以新精神贯注之",这对联艺术的未来演进,正是传统文化创造性转化的生动注脚。