一、年兽传说(民间起源)

相传古代有一种叫“年”的怪兽,头长尖角,深居海底,每逢除夕上岸吞食人畜。某年除夕,一位白发老人用红纸、火光和爆竹声吓退“年兽”,人们由此发现其惧怕红色与巨响。此后,每年除夕贴红联、燃爆竹、守岁待旦的习俗流传开来,逐渐演变为春节的核心传统。

二、历法演变(官方起源)

春节源于上古农耕社会的岁首祭祀。夏商周时期以不同月份为岁首,汉武帝时正式将夏历正月定为新年,称“元旦”。1912年民国改用公历,将公历1月1日称“元旦”,农历正月初一更名“春节”。1949年后沿用此历法,春节成为法定节日。

三、习俗起源

1. 贴春联:起源于宋代,最初为辟邪桃符,明代发展为红纸对联,内容多为祈福纳吉。

2. 守岁:魏晋时期已有记载,全家通宵不眠迎接新年,寓意驱除邪祟、珍惜光阴。

3. 爆竹:汉代为驱赶“年兽”,唐代普及后演变为鞭炮,象征辞旧迎新。

四、文化意义

春节承载着中华文化中对自然、祖先的敬畏与感恩,以及家庭团圆的核心价值观。从腊八到元宵的庆典,融合祭祀、祈福、饮食等习俗,2006年被列入国家级非物质文化遗产。

五、诗词与祝福

可搭配王安石《元日》:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,或简短祝福语如“辞旧迎新,福满人间”。

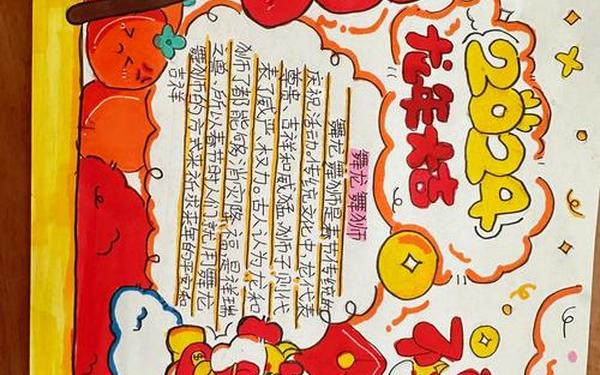

手抄报设计建议: