在全球化语境下,用英语呈现中国传统节日的手抄报创作,既是文化输出的重要载体,也是跨学科素养的集中体现。近年来,以“春节”和“清明节”为主题的英语手抄报作品屡获国家级一等奖,其成功不仅源于视觉设计的创新,更在于将节日内涵与双语表达能力深度融合。这类作品通过历史溯源、习俗解构、情感传递三个维度,构建起兼具美学价值与文化深度的创作范式,成为青少年传承中华文化的新路径。

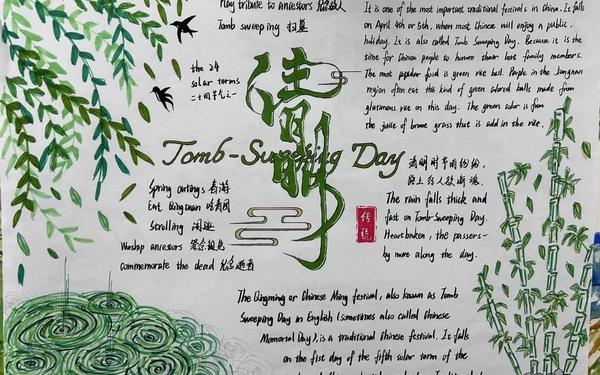

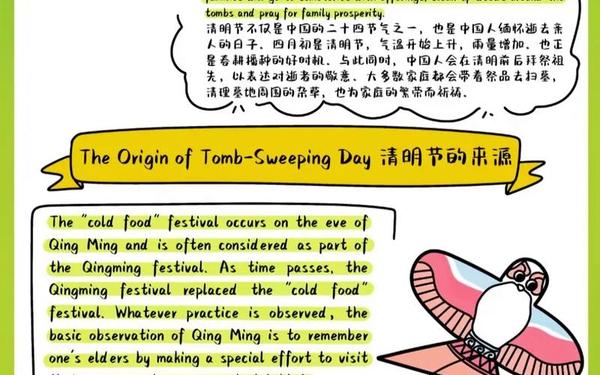

以清明节为例,获奖作品常以“Tomb-Sweeping Day”为核心,通过柳枝、青团、雨丝等意象展现节气特征,同时结合英烈追思的主题,体现“慎终追远”的文化内核。例如2025年某校一等奖作品《Qingming Heroes》,用古风水墨画风绘制烈士纪念碑,配以中英对照的《出师表》节选,既呈现传统美学,又传递国际视野。春节主题作品则多聚焦“Family Reunion”(家庭团聚)与“Cultural Symbols”(文化符号),如用剪纸风格的英文生肖图案串联年俗故事,或将春联翻译为押韵的英文短诗。这种双语叙事不仅突破语言壁垒,更通过对比视角凸显文化独特性。

设计元素的跨文化转译

优秀手抄报的设计需完成从文化符号到视觉语言的精准转译。清明节作品中,“雨”元素常以渐变蓝色水彩呈现,搭配英文诗句“Drizzling rain falls like tears”(细雨如泪),将古诗《清明》意境转化为跨文化共情的画面。而春节设计则强调“Red and Gold”(红金配色)的视觉冲击,例如某作品以宫灯为框架,内部用英文介绍“Nian”怪兽传说,外部装饰云纹与爆竹图案,形成传统与现代的对话。

构图逻辑的差异也体现文化思维特点。清明节手抄报多采用垂直轴线布局,上方为踏青风筝,中部为祭扫场景,底部则呈现青团制作步骤的英文说明,形成“天地人”三层结构。春节作品则偏好环形构图,中心位置放置生肖形象,周围辐射春联、红包、舞狮等元素,英文文本以“Did You Know?”(你知道吗?)板块穿插其间,构建知识性与趣味性并重的阅读体验。这种设计策略既保留文化原型,又符合国际审美惯例。

教育价值与创新评价体系

此类手抄报的评选标准已形成多维度的评价体系。南山外国语学校集团的评分细则显示,作品需同时满足“文化准确性”(25%)、“英语规范性”(20%)、“视觉创新性”(30%)及“教育启发性”(25%)四大指标。获得全国一等奖的《Spring Festival Through Ages》即通过时间轴展现汉代至现代的春节演变,每个节点配有考古实物图与英文解说,被评委赞为“微型文化研究论文”。

教学实践表明,这类创作能有效提升学生的“文化转译能力”。重庆电子工程职业学院的研究显示,参与手抄报设计的学生在跨文化交际测试中的得分较对照组提高23%,尤其在“文化隐喻理解”与“非语言符号运用”方面表现突出。这种将语言学习嵌入文化项目的方法,为英语教学提供了“内容与语言整合学习”(CLIL)的本土化范例。

未来发展的多维可能性

随着数字技术的发展,手抄报创作正突破纸质媒介的限制。2024年某获奖作品《Virtual Qingming》采用AR技术,扫描手绘祭台即可观看英文字幕的祭祀礼仪动画。这种“传统技艺+数字叙事”的模式,既保留手作温度,又拓展传播维度。跨学科融合趋势日益显著,如将清明节气候特征与地理知识结合,用英文图表展示“清明时节中国雨带移动规律”,使作品兼具科学探究价值。

在文化传播层面,学者建议建立“分级创作体系”:初级作品侧重词汇图解(如用思维导图解析“Tomb-Sweeping”相关术语),中级作品强化文化对比(如中西方祭祖仪式比较),高级作品则可涉及文化遗产保护议题。这种梯次设计既能照顾不同学段学生的能力,又能形成持续的文化探究链条。

春节与清明节英语手抄报的一等奖作品,实质是文化基因的创造性转化。它们以“可视化的双语叙事”架设文化理解的桥梁,既满足国际传播需求,又深化青少年的文化认同。未来研究可进一步关注“数字原住民”一代的创作特征,探索AI辅助设计、虚拟展览等新型呈现方式。教育者更需思考如何通过此类创作培养“文化解说者”而非“文化搬运工”,使每个作品都成为文明对话的微观现场。正如获奖学生张晓所言:“当我用英文向世界讲述清明故事时,才真正理解了‘万物生长皆清洁而明净’的深意”。这种认知跃迁,正是文化传承最具生命力的注脚。