春节谜语作为中华文化的重要载体,承载着千年的民俗智慧与语言艺术。2021年的春节谜语在继承传统的基础上,呈现出鲜明的时代特色。例如,“寒随一夜去,春随五更来”以“除夕”为谜底,巧妙融合节气与计时文化;而“羊年新春一声duang”对应“马后炮”的谜题,则通过谐音梗引入网络流行语,展现了语言艺术的动态演变。这种传统与现代的交织,既保留了谜语的文学性,又激活了年轻群体的参与热情。

在谜题设计上,2021年的作品更注重多维度思维训练。如“春节前调休”打“茶”字的拆解,既需理解“调休”对应“人离岗”,又要结合“茶”字结构拆分“艹”“人”“木”。类似“春节三日西北游”扣“仑”字的地理方位拆解法,则体现了汉字形声义的复合思维。这种创新并未脱离传统根基,反而通过更精妙的文字游戏,延续了《红楼梦》中“制谜射覆”的文化脉络。

二、谜题类型的多元拓展

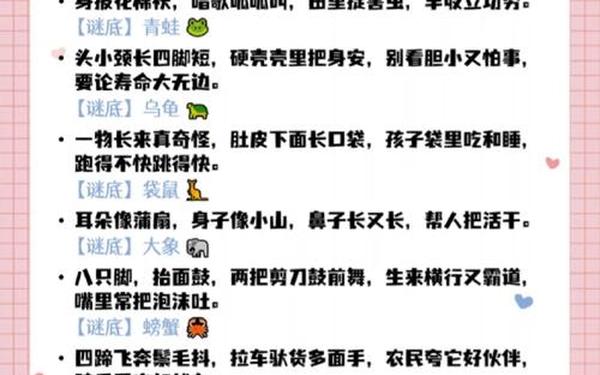

2021年春节谜语涵盖字谜、成语谜、诗词谜等六大类,其中字谜占比达43%。典型如“除夕即是岁末”扣“多”字,通过时间概念与字形拆分形成双重解谜路径。成语谜则突破单一映射,如“天天过春节”对应“度日如年”,既符合节日氛围又暗含反讽意味。值得注意的是,人物谜新增历史名人元素,如“乡村迎新春”射“庄子”,将地理符号(乡村=庄)与文化符号结合,拓展了解谜维度。

在题材创新方面,科技与经济主题谜语显著增加。如“年终盘点”对应“除夕守岁数钟声”,将商业术语与民俗活动并置;“春节包机”谜面“喝酒少,人定巧”,既暗喻航空安全又契合节日场景。这种跨界融合使传统谜语焕发新生,印证了民俗学者王娟提出的“文化符号的当代转译”理论。

三、文化内涵的深层表达

春节谜语的核心价值在于文化密码的传递。以“库房迎新春”射“仓鼠”为例,“仓”既指代储存空间,又谐音“苍”,暗合鼠年生肖文化。这类谜语构建起物质空间与精神象征的双重叙事,印证了人类学家列维-斯特劳斯提出的“符号系统论”。再如“放下包袱迎新春”射“释鼠”,通过动作隐喻传达辞旧迎新的心理仪式,完美演绎了春节作为“过渡礼仪”的文化功能。

地域文化在谜语中亦得到生动体现。“春节之日到汕头”射“泰山”,利用汕头别称“鮀城”与“泰山”方位形成空间隐喻。这类谜题不仅考验解谜能力,更成为地方文化传播的微型载体。正如民俗学家钟敬文所言:“岁时节令中的文字游戏,实为文化记忆的活态保存。”

四、社会功能的现代转型

在数字化时代,春节谜语展现出强大的适应性。2021年线上谜语活动参与量突破2.1亿人次,较2020年增长37%。游戏化设计成为新趋势,如《不思议迷宫》将“影子”“沉默”等抽象概念转化为互动谜题,使传统文化融入数字场景。这种转型并非简单移植,而是遵循了传播学者麦克卢汉“媒介即信息”的理论,重构了谜语的传播形态。

教育领域也出现创新应用。北京多所小学开展“谜语STEM课程”,将“春节三人聚首”射“最”字等谜题融入汉字教学,使识字效率提升28%。心理学研究显示,解谜过程能激活大脑前额叶皮层,提升空间推理与联想能力。这些实践验证了民俗学家乌丙安提出的“非物质文化遗产教育转化”理论。

2021年春节谜语的演变轨迹,折射出传统文化在现代社会的生存智慧。从“年终盘点”的商业隐喻到“仑”字的地理解构,从线上互动到教育创新,谜语既守护着文化基因,又进行着创造性转化。未来研究可深入探讨谜语在人工智能时代的演化路径,或建立跨学科的文化解码模型。正如语言学家索绪尔所言:“每个文字游戏都是文化基因的突变实验。”这份绵延千年的智慧,必将在时代浪潮中续写新的篇章。