春秋时期,齐国大夫晏婴出使楚国的故事,在《晏子春秋》中留下了浓墨重彩的一笔。这场看似寻常的外交会面,实则暗藏机锋,晏子以过人的智慧化解了楚王的三次羞辱,不仅维护了个人尊严,更捍卫了国家荣誉。这则典故穿越千年仍被选入语文教材,其阅读题设计往往聚焦于语言艺术、外交智慧与文化内涵三个维度,成为培养学生思辨能力的重要载体。

一、外交博弈中的智者风范

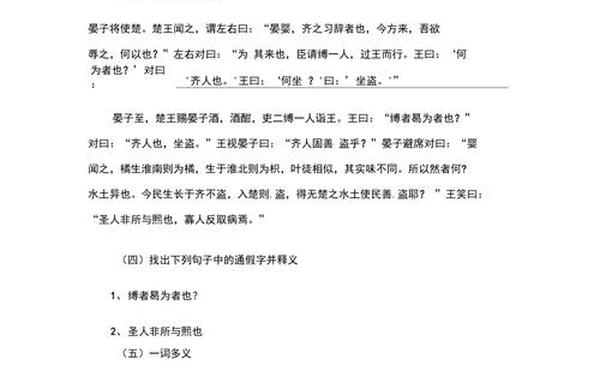

面对楚王"以晏子短"的城门之辱,晏子并未正面驳斥,而是以退为进,用"使狗国者从狗门入"的逻辑反将一军。这种以彼之矛攻彼之盾的辩论技巧,在第二次应对"齐人善盗"的诬蔑时达到高潮。晏子通过"橘生淮南则为橘"的类比,既化解了人身攻击,又暗讽了楚国的教化缺失,展现出春秋时期"不辱君命"的外交官素养。

晏子的应对策略折射出春秋时期"礼"与"辩"的微妙平衡。他始终遵循"客随主便"的礼仪规范,却在楚王率先破坏外交礼节时,以逻辑缜密的辩词扭转局势。这种刚柔并济的应对方式,正如李泽厚在《中国古代思想史论》中所言:"春秋辩士之辞,往往寓刚健于温润之中,藏锋芒于揖让之间。

二、语言艺术的巅峰呈现

晏子的辩辞堪称古代论辩文的典范。"婴闻之"的引证方式,既避免了直接顶撞楚王,又增强了说服的权威性;"得无楚之水土使民善盗耶"的反问句式,将问题的实质悄然转移。这种语言策略在当代语言学研究中被称为"礼貌原则下的攻击性言语行为",既维持了表面礼节,又实现了反驳目的。

修辞手法的精妙运用更显文学价值。比喻论证将抽象的政治具象化,对仗句式增强语言气势,而"张袂成阴,挥汗成雨"的夸张描写,则在第三次应对时化用《诗经》笔法,既彰显齐国实力,又不失使者风度。王运熙在《中国文学批评史》中评价:"晏子辞令,简而能达,婉而多讽,开战国策士之先声。

三、文化密码的多维解读

故事中"傧者更道"的细节,折射出春秋时期"以礼立国"的政治传统。楚王从"欲辱之"到"笑曰"的态度转变,暗含了当时诸侯国之间"尊王攘夷"的等级观念。晏子始终以"齐命使"自居,强调"齐之临淄三百闾"的细节,恰如杨伯峻在《春秋左传注》中所说:"春秋行人,皆善称国势以自重。

这则典故还蕴含着丰富的教育哲学。楚王的三次发难对应着"形貌羞辱""人格贬损""国力质疑"三个层面,而晏子的应对则示范了如何将危机转化为彰显国家形象的机会。这种思维训练对当代跨文化交际仍具启示,正如费孝通"各美其美,美美与共"的文化自觉理论,强调在保持文化主体性前提下的平等对话。

余论

《晏子使楚》的阅读价值,既在于其作为文学经典的审美意义,更在于它为我们提供了理解中华文明特质的文化标本。在全球化语境下重读这则典故,我们既要看到古代智士的语言艺术,也要思考如何将这种文化智慧转化为当代话语策略。建议未来研究可结合语用学理论,深入剖析辩辞中的言外之意;或通过比较研究,探讨不同文明体系中的外交对话范式,让传统智慧在新时代焕发新的生机。

这个故事历经千年仍被传颂,正是因为其中蕴含着跨越时空的智慧光芒。当我们在语文课堂上解析"晏子使楚"的阅读题时,本质上是在进行一场与古代智者的精神对话,这种对话将永远指向一个终极命题:如何在复杂情境中坚守尊严与智慧。