在金融交易和商业合作中,担保书作为风险控制的核心法律文件,既是债权人的权益保障,也是担保人责任边界的明确载体。本文以典型担保协议书样本为分析对象,结合《民法典》《公司法》等法律框架,系统探讨其法律要素、条款设计及实务应用,旨在为市场主体提供兼具合规性与操作性的参考范本。

一、担保书的法律要素

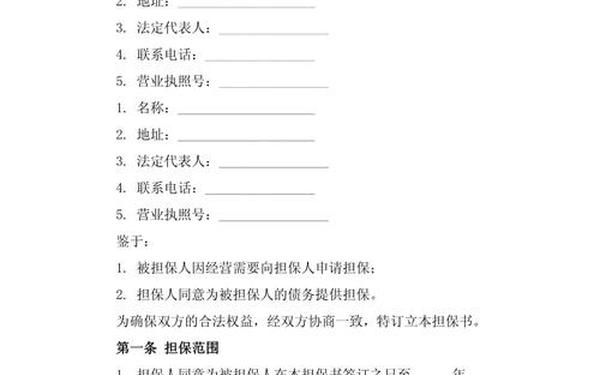

担保书的核心法律要素需明确界定三方主体的权利义务关系。以网页1提供的范本为例,其基本结构包含债权人(甲方)、债务人(乙方)、担保人(丙方)的法定信息,并通过担保范围、期限、方式三个维度构建法律关系。其中担保范围需覆盖主合同义务及实现债权的必要费用(如诉讼费、律师费),这与《民法典》第691条关于保证范围的规定高度契合。

在担保方式的选择上,连带责任保证因具有直接追索权而被广泛采用。如网页64的范本中明确“债权人可直接要求保证人代偿”,此种设计突破了传统一般保证的补充责任限制,但需注意《民法典》第686条对保证方式约定不明的推定规则。担保期限的设定需遵循法定上限,网页30的案例显示,超过主债务履行期两年的约定可能被法院认定为无效。

二、条款设计的实务要点

担保金额与期限的量化约定直接影响法律效力。根据网页12的金融债权担保指南,担保金额应与主债权等值,并明确币种换算规则;期限则需关联主合同履行期,例如“自生效日至债权到期后6个月”的表述既符合《民法典》第692条,又避免期限真空风险。

风险控制条款需构建双重防线:一是反担保机制,网页70提出可采取保证金(10%-30%)、质押(动产/权利凭证)、第三方保证等组合方式;二是违约责任条款,如网页64范本中要求担保人承担代偿利息(按贷款基准利率4倍计算),该设计在司法实践中被认定为有效。值得关注的是,网页43的实证研究指出,采用动态保证金调整条款的企业代偿率下降27%。

三、风险防范机制构建

| 风险类型 | 防范措施 | 法律依据 |

|---|---|---|

| 主体资格瑕疵 | 核验营业执照、公司章程、授权文件 | 《公司法》第16条 |

| 担保物贬值 | 设置价值重估条款(每季度/重大事件触发) | 《民法典》第421条 |

| 程序违规 | 股东会决议+签字确认(上市公司需公告) | 《九民纪要》第18条 |

在内部流程控制方面,网页70强调建立“贷前审查-事中监控-代后追偿”的全周期管理体系,建议引入第三方评估机构对担保物进行动态估值。外部监管协同则需注意网页12要求的备案程序,特别是跨境担保需取得外汇管理局登记。

四、格式规范与争议解决

担保书的格式需包含八大要素:标题、当事人信息、鉴于条款、担保声明、权利义务、违约责任、争议解决、签署栏。网页18的工作担保书范本虽结构简明,但缺少担保物描述和代偿程序条款,可能引发履行争议。语言表述应避免歧义,如“担保责任至债务清偿为止”的开放式表述,应修正为“自主债务届满之日起两年”的封闭式期限。

争议解决条款的设计需考虑执行效率,网页30的案例显示,约定仲裁条款(如上海国际仲裁中心)的案件平均审理周期比诉讼程序缩短42天。同时需注意网页51揭示的催告文书效力问题,催款通知书需包含“同意继续担保”的意思表示,否则可能被认定为签收行为。

五、总结与前瞻

担保书的法律效力取决于条款设计的严密性与实务操作的合规性。未来研究可聚焦于电子担保书的区块链存证技术、智能合约的自动履行机制等前沿领域。建议企业在使用范本时进行三项适配改造:一是根据行业特性增设特别条款(如工程担保的见索即付条款);二是建立担保额度动态调整模型;三是引入AI合同审查系统降低法律风险。

随着《民法典担保制度司法解释》的深入实施,担保协议将呈现标准化与个性化并存的发展趋势。市场主体需在遵循法定框架的基础上,通过精细化条款设计实现风险收益平衡,这既是法律合规的要求,更是商业智慧的体现。