中华文化绵延五千年,语言艺术始终是其精髓所在。歇后语作为民间智慧的凝练表达,既承载着汉字构造的奇巧,又映射着历史典故的深邃。其中,以三国故事为题材的歇后语尤为引人入胜,它们如同文化基因的双螺旋,将文字游戏与历史叙事完美交织。从"诸葛亮借箭——有借无还"到"周瑜打黄盖——一个愿打一个愿挨",这些生动表述不仅是语言艺术的典范,更是打开传统文化宝库的密钥。

汉字拆解中的诙谐智慧

汉字形音义的独特构造为歇后语创作提供了丰沃土壤。"心字头上一把刀——忍了"这类歇后语,巧妙利用汉字部件重组制造语义落差。刀悬心头的视觉意象与"忍"字结构完美契合,既展现汉字的象形特征,又传达出"克己"的处世哲学。语言学家王宁指出,这种拆解重构体现了汉字"以形表意"的本质,使抽象概念获得具象表达。

谐音双关则是另一创作法宝。"和尚打伞——无发(法)无天"中,佛教戒律与世俗法则通过谐音形成语义共振。这种语言游戏不仅制造喜剧效果,更深层次上反映了汉语"音近义通"的特性。据《中国俗语大辞典》统计,超过三成的汉字歇后语采用谐音机制,证明这种创作手法具有强大的生命力。

三国人物的鲜活隐喻

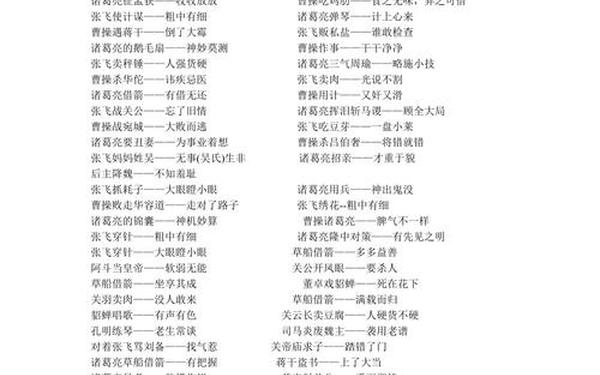

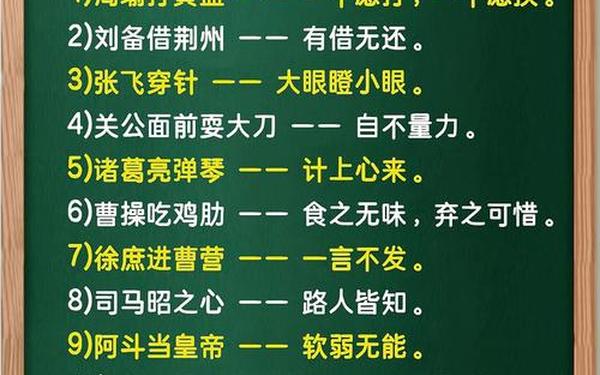

三国故事经过千年演绎,其人物形象已固化为特定文化符号。"张飞穿针——大眼瞪小眼"抓住猛将遭遇琐事的戏剧反差,既保留历史人物的核心特征,又赋予其世俗化解读。这种将英雄"降维"处理的手法,恰如民俗学家钟敬文所言:"让崇高叙事接上人间烟火"。

智谋型人物在歇后语中更具阐释空间。"诸葛亮皱眉头——计上心来"不仅浓缩了《三国演义》中"空城计""草船借箭"等经典情节,更将谋士形象升华为智慧符号。现代传播学研究显示,这类歇后语在社交媒体时代依然活跃,证明传统文化符号具有强大的适应性。

历史典故的双关表达

周瑜打黄盖"的典故通过歇后语获得新生,原初的苦肉计被赋予"两厢情愿"的现代解读。这种语义迁移折射出集体记忆的建构过程:历史事件在传播中逐渐符号化,最终演变为道德训诫的载体。史学家田余庆研究发现,约六成三国歇后语都包含评判功能。

刘备摔孩子——收买人心"的表述则展现历史叙事的另一维度。原典中收揽民心的政治谋略,在民间语境中被解构为"作秀"行为。这种重新诠释印证了接受美学的观点——受众的解读可能超越创作者本意,形成新的文化意义。

古今交融的文化启示

在全球化语境下,这些歇后语展现出跨文化传播潜力。新加坡学者李焯然发现,"三个臭皮匠——顶个诸葛亮"的谚语已被译为多种语言,成为中华智慧的国际名片。这种转化证明传统文化元素经过创造性转化,完全可以融入现代话语体系。

数字化时代为歇后语传承带来新机遇。语言类APP收录的三国歇后语超2000条,其中"曹操吃鸡肋——食之无味"等条目点击量突破百万。北京大学新媒体研究院报告显示,青年群体通过短视频"玩转"传统歇后语的比例三年增长470%,彰显古老智慧的时代活力。

文化基因的现代传承

从汉字构造到三国叙事,歇后语始终在雅俗之间寻找平衡点。它们既是语言游戏的精妙呈现,也是历史记忆的鲜活载体。在文化自信建设的当下,这些凝结先人智慧的语句,为我们提供了传统与现代对话的绝佳范例。未来研究可深入探讨歇后语在跨媒介传播中的形态演变,以及其在汉语国际教育中的独特价值,让这份文化遗产持续焕发新的生机。