在浩如烟海的古典诗歌中,《木兰辞》以其独特的叙事魅力与深邃的文化内涵,成为中华文明中一朵璀璨的奇葩。这首北朝乐府民歌通过木兰代父从军的故事,不仅塑造了中国文学史上第一个完整的女英雄形象,更在简练的铺陈中完成了对传统性别观念的解构与重构。全诗以328字的篇幅,将家国情怀、人性光辉与艺术张力熔铸于一炉,历经千年仍焕发着跨越时空的生命力。

一、主题的多维阐释

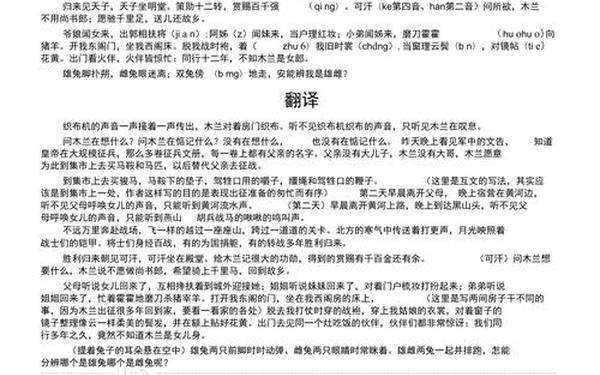

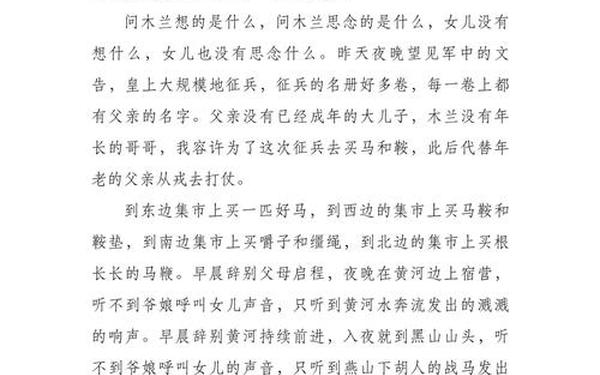

《木兰辞》的核心主题呈现出复杂而深刻的层次性。表层叙事是"孝道"与"忠义"的传统表达——面对"军书十二卷,卷卷有爷名"的征兵令,木兰以"愿为市鞍马,从此替爷征"的决绝姿态,完成了对儒家孝道文化的践行。但深入文本肌理会发现,诗中"可汗大点兵"的战争背景与"朔气传金柝,寒光照铁衣"的军旅描写,实则暗含对战争本质的思考。学者方舟子指出,诗中"将军百战死,壮士十年归"的对比,隐含着对战争消耗生命的悲悯情怀。

更深层的突破在于性别意识的觉醒。当木兰"脱我战时袍,著我旧时裳"完成身份转换时,"同行十二年,不知木兰是女郎"的戏剧性反差,彻底颠覆了"男主外,女主内"的传统性别分工。香港教育局的教材分析认为,这种性别越界的书写,实际上构建了"超越生理性别的英雄人格",其思想深度远超同时代作品。

二、艺术特色的解构分析

诗歌的结构布局堪称古典叙事诗的典范。开篇以"唧唧复唧唧"的织机声营造日常生活场景,通过"不闻机杼声,唯闻女叹息"的转折制造悬念,这种"由静入动"的叙事策略,与希腊史诗《伊利亚特》的"愤怒"开篇形成东西方文学的有趣对照。诗中"东市买骏马,西市买鞍鞯"的排比铺陈,不仅强化了备战的紧张感,更通过空间转换形成独特的节奏韵律。

语言艺术方面,"万里赴戎机,关山度若飞"的夸张笔法,与"朔气传金柝,寒光照铁衣"的白描手法形成强烈对比。学者刘亮在研究论文中特别指出,诗中"双兔傍地走"的隐喻系统,将生物学现象升华为哲学命题,这种"以物喻人"的手法突破了传统民歌的直白表达。而"火伴皆惊惶"的戏剧性场面,则通过他人视角的错愕,完成了对英雄身份的解密与重构。

三、文化影响的历时演变

从《乐府诗集》到现代影视改编,《木兰辞》的接受史折射着中国文化观念的变迁。宋代郭茂倩将其归入"横吹曲辞",强调其音乐性与叙事性的结合;明代戏曲家徐渭改编的《雌木兰》开始凸显女性主体意识;至迪士尼动画《花木兰》的全球传播,这个中国故事已演变为跨越文化屏障的公共符号。这种演变轨迹,印证了宇文所安"文本旅行"理论的解释力。

在学术研究领域,关于其创作年代的争议持续百年。宋代《文苑英华》主张唐代说,而现代学者通过"可汗"称谓、"黑山"地理等考证,普遍支持北朝说。近年出土的北魏碑刻中"军户制度"的记载,为理解诗中"替父从军"情节提供了新的历史语境。这种学术争鸣本身,正说明文本具有开放性的阐释空间。

四、现代价值的重估与启示

在当代性别研究视域下,木兰形象呈现出新的解读可能。女性主义批评家指出,诗中通过"服装置换"完成的性别操演,与朱迪斯·巴特勒的"性别表演理论"形成跨时空对话。而"安能辨我是雄雌"的诘问,本质上是对生理性别与社会性别关系的哲学思考,这种思考在MeToo运动背景下更具现实意义。

作为文化原型,木兰精神在全球化时代获得新内涵。2020年抗疫期间,"木兰"成为女性医护人员的集体代称;在AI技术讨论中,有人将自主机器人命名为"Mulan",寓意突破生物界限的"人造英雄"。这些现象表明,这个古老文本始终参与着人类精神的建构过程。

《木兰辞》的永恒魅力,在于它成功调和了多重文化悖论:既是忠孝的颂歌,也是个体意识的宣言;既是战争叙事,又是反战诗篇;既扎根于北朝土壤,又具有普世价值。未来研究可沿着三个方向深入:不同历史时期文本变异的文化机制、跨媒介改编中的符号转换规律,以及木兰精神与当代女性主义理论的对话可能。这个流传千年的故事提醒我们:真正的英雄主义,从来不是对某种性别的专属,而是人性光辉的永恒绽放。