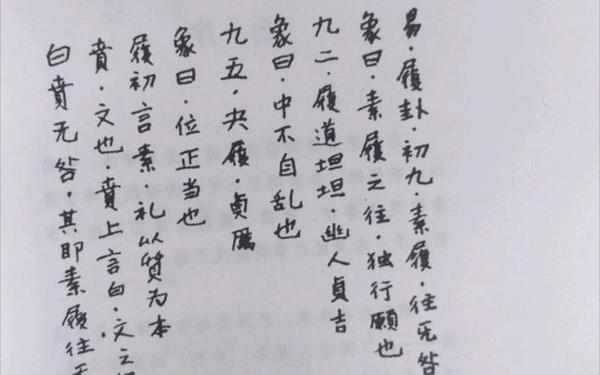

木心的《借我》与《素履之往》,在时间与生命的维度上形成深刻对话。《借我》以“借我暮年”“借我纵容的悲怆”等意象,构建了一种对生命的回望与重构;而《素履之往》则以《易经》中“独行愿也”为精神内核,强调以素朴之心直面世界的复杂。两者共同指向木心对生命本质的思考:生命本无预设意义,但人需在荒诞中建立自我的精神秩序。正如他在《素履之往》中所言:“生命好在无意义,才容得下各自赋予意义”。这种哲学观与存在主义不谋而合,克尔凯郭尔提出的“存在先于本质”在木心的文字中转化为对个体自由的终极捍卫。

学者童明曾指出,木心的创作是“在废墟上重建诗意”。《借我》中“借我一场秋”的哀婉,实则是以诗意的语言消解时间对人的压迫;而《素履之往》中“素履而往”的宣言,则是对世俗功利价值观的彻底背离。这种双重性在樊小纯的拜访记录中得以印证:晚年的木心凝视自己十九岁的照片时痛哭,既是对逝去青春的哀悼,亦是对精神坚守的确认。

二、碎片化的诗意与哲思

木心的写作始终拒绝体系化。《素履之往》以随感录形式呈现,章节间跳跃如星斗散落,却暗藏逻辑的引力场。他坦言:“总觉得诗意和哲理之类,是零碎的、断续的、明灭的”。这种碎片化并非无序,而是对传统散文结构的颠覆——如同倪瓒的山水画,以留白激发想象,用疏朗对抗密实。例如书中对尼采“超人哲学”的点评仅用三行,却以“道德虚无主义”四字直指本质,这种凝练源自木心对东西方哲学的融会贯通。

《借我》的文本结构同样充满断裂感。诗中“借我后天长成的先天”“借我变如不曾改变”等悖论式表达,暗合后现代主义对确定性的解构。研究者姜玉琴认为,这种写作属于“互文性创作”,即在他人文本中注入新生命。例如《素履之往》中“希腊的夕阳至今犹照着我的背脊”一句,既是对荷马史诗的致敬,也是将古典精神植入当代语境的尝试。木心的文字因此形成独特张力:西方哲学的理性思辨与东方美学的意境追求在此碰撞,如同“古文现代文焊接得疤痕极美”。

三、争议中的文学启示

木心的“文本再生”现象近年引发热议。卢虹贝的论文指出,《素履之往》部分段落与美国作家卡森·麦卡勒斯的原文高度相似。对此,武汉大学教授樊星批评其“文学的独特性被削弱”,而上海外国语大学姜玉琴则辩护称这是“与世界文学的对话”。这场争论实则触及文学本质:当木心在《伪所罗门书》序言中写下“将他人的文句醍醐为诗”,他早已将互文性作为创作方法论。

这种争议性恰恰印证了木心的预言:“在接触深不可测的智慧之际,乃知愚蠢亦深不可测”。他的价值不在于文本的绝对原创,而在于以个人精神重铸文化传统。正如陈丹青所言,木心的写作是“将文学作为生存食粮”的终极实践。在《素履之往》中,他既批判“盗亦有道”的伪善,又自嘲“玩世各有玩法”,这种清醒的自我审视,使其作品成为抵抗精神异化的孤岛。

四、独行者的现代性隐喻

“素履之往”的本质是一场精神流亡。木心在文革期间于狱中书写65万字手稿,将苦难转化为美学淬炼。这种经历塑造了他的双重姿态:既如屈原般“虽九死其犹未悔”,又如陶渊明“守拙归园田”。《素履之往》中“单凭一个人的记忆,多少已死的已消失的人事物都泱泱地活着”,揭示了个体记忆对抗历史暴政的可能。

在当代语境下,这种独行更具启示意义。当社交媒体制造着虚假共鸣,木心的“素履”精神提醒人们:真正的自由始于对集体喧嚣的疏离。正如童明所言,木心的风格是“玩世有恭”——以游戏姿态保持对世界的冷峻观察。他在《素履之往》中写道:“论精致,命运最精致”,这种对宿命的审美化处理,为现代人提供了一条超越困境的路径:将荒诞转化为诗意的栖居。

从《借我》的时间辩证法到《素履之往》的独行美学,木心构建了一个充满张力的精神宇宙。他的争议性与启示性如同一枚的两面:文本再生的争议迫使人们重新思考原创性标准,而“素履独行”的哲学则为个体存在提供了抵抗异化的范本。未来研究或可深入探讨其“文本再生”与T.S.艾略特“传统与个人才能”理论的内在关联,亦可将木心置于全球化语境中,分析其跨文化书写的当代意义。在意义消解的年代,木心的价值恰在于提醒我们:真正的文学永远是一场“素履之往”的冒险,唯有独行者能窥见月光洒在深渊的纹路。