江南的雪落在朱自清笔下是"暖国的雨变的",余秋雨笔下的雪却是"千年文明凝结的盐粒"。两位相隔半个世纪的作家,以同名散文构建起关于雪的复调叙事,在晶莹的冰晶中折射出中国知识分子的精神图谱。王瑶在《中国新文学史稿》中指出,现代散文的流变恰似雪花飘落的过程,每片都携带着特定历史时空的基因密码。

朱自清在1927年创作《雪》时,正经历新文化运动退潮后的迷茫。他笔下的雪景充满感官的细腻:"像柳絮,像芦花,像蒲公英带绒毛的种子",这种具象化的描绘背后,是五四时期知识分子对"美"的重新发现。日本学者竹内好曾分析,朱自清的白描手法实则是将西方美学经验融入传统文人趣味的中和尝试。而余秋雨1992年的《雪》开篇即言"雪是负重的",这种沉重感源自改革开放初期文化寻根的集体焦虑。钱理群在《世纪末的沉思》中认为,余秋雨的雪承载着文明断层的隐喻,每一片雪花都裹挟着历史的尘埃。

二、意象的嬗变与文明的叩问

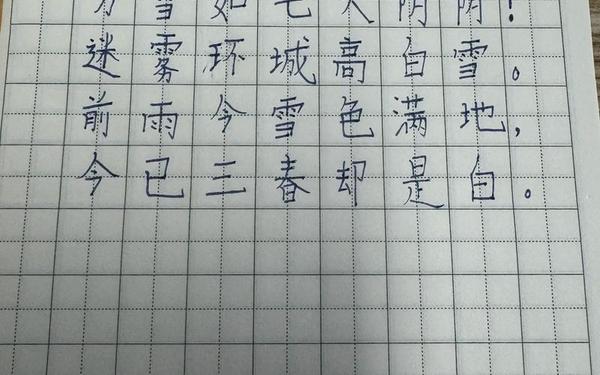

在朱自清的雪世界里,孩童塑雪罗汉的场景充满生趣:"偷得胭脂来涂在嘴唇上",这种童真视角下的雪,是未被现代性侵染的纯净乌托邦。学者温儒敏指出,这种田园牧歌式的书写,实则是启蒙知识分子建构精神家园的文化策略。而当余秋雨凝视雪景时,看到的却是"历代文人的脚印在雪地上重叠",雪的意象已然成为文化苦旅的具象载体。

两位作家对雪的不同诠释,折射出20世纪中国文学的范式转换。朱自清延续周作人"美文"传统,在雪的物理属性中寻找审美超越;余秋雨则继承鲁迅的文化批判,让雪成为反思文明的棱镜。李泽厚在《美的历程》中提出的"积淀说",恰好能解释这种转变:当物质现代性逐步实现,知识分子的关注必然从形式美感转向文化深层结构。

三、语言的质地与精神的温度

朱自清的散文语言如"江南的雪"般湿润绵密,他善用通感手法:"雪下面还有冷绿的杂草",将视觉转化为触觉的温度体验。这种诗性语言源自他对古典文学的创造性转化,王国维的"境界说"在此得到散文维度的延伸。余秋雨则开创了文化大散文的语体风格,"雪在窗外进行着古老的修辞"这类表述,将具象景物升华为文化符号,暗合巴赫金的时空体理论。

在叙事节奏上,朱自清遵循传统散文的起承转合,如雪落般自然流淌;余秋雨则采用蒙太奇式的场景跳跃,使雪景成为文明碎片的拼贴场域。夏志清在《中国现代小说史》中论及的"感时忧国"传统,在两位作家笔下呈现出不同的美学形态:前者是温婉的抒情,后者是炽热的思辨。

四、接受史中的文化投影

朱自清《雪》的经典化过程,伴随着现代白话文运动的教育传播。据统计,该文曾被选入37种民国教科书,其清新文风成为白话散文的范本。而余秋雨《雪》的问世正值"文化热"退潮期,它通过《文化苦旅》的传播,创造了单篇散文转载156次的纪录。这种接受差异,印证了刘禾"跨语际实践"理论中关于文本旅行与意义重构的论述。

在海外传播方面,朱自清的《雪》被宇文所安收入《中国文学选集》,作为东方美学的标本;余秋雨的《雪》则被杜博妮译介为"文化考古学文本"。这种差异化的海外接受,恰恰印证了萨义德"理论旅行"的命题:同一母题的文学文本,在不同文化语境中会获得阐释的增殖。

雪泥鸿爪的文化诗学

从朱自清到余秋雨的六十五年雪径,丈量着中国现代散文的精神海拔。前者在雪的晶格中镌刻审美启蒙的刻度,后者在雪的融化里聆听文明解冻的声响。这种承续与超越的互动,构成20世纪中国文学独特的解释学循环。未来的研究或许可以深入探讨气候意象与知识分子的精神地理学,以及生态批评视角下的雪意象重读。当人工智能开始模仿人类书写雪花时,回望这两篇《雪》,我们更能理解本雅明所说的"灵光"消逝前的最后一次闪耀。