朱自清的散文《春》是中国现代文学中的经典之作,以细腻的笔触和诗意的语言描绘了春天的生机与希望。以下从结构、艺术特色、主题思想及创作背景等方面进行赏析:

一、结构分析:层次清晰,浑然一体

1. “盼春—绘春—颂春”的递进式结构

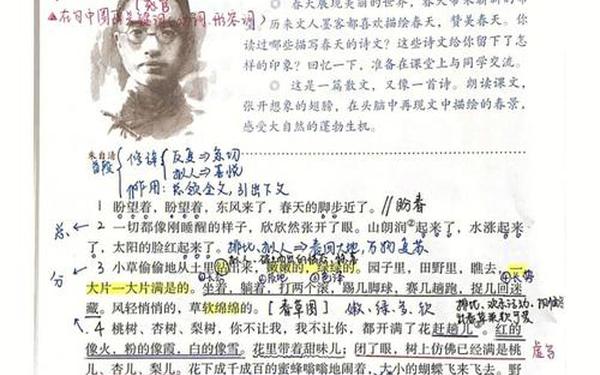

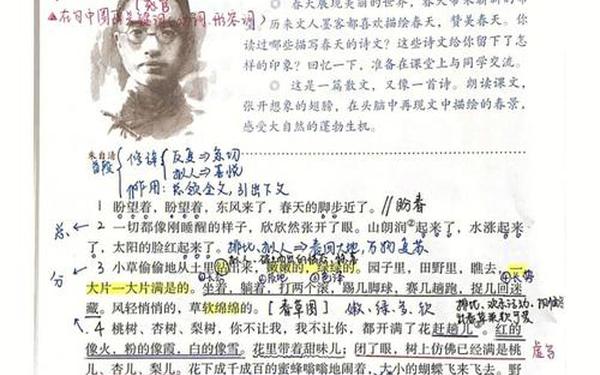

盼春(开头):以“盼望着,盼望着”的反复修辞开篇,强化对春天的渴望,拟人化的“春天的脚步”让季节更显亲切灵动。

绘春(主体):分五个层次展开——

春草:以“钻”字凸显小草的活力,通过“坐、躺、打滚”等动作描写人与自然的互动。

春花:通过“红的像火,粉的像霞,白的像雪”的比喻与排比,展现百花争艳的热烈,并引入蜜蜂、蝴蝶的闹意,侧面烘托春意。

春风:从触觉(“母亲的手”)、嗅觉(泥土与花香)、听觉(鸟鸣、笛声)多感官融合,赋予春风温度与情致。

春雨:以牛毛、花针、细丝比喻雨的细密,描绘雨中静谧与劳作的和谐画面。

迎春:由景及人,通过“家家户户,老老小小”的活动,展现人与春天的交融。

颂春(结尾):以“娃娃—姑娘—青年”的递进式比喻,象征春天的成长与生命力,升华主题。

2. 首尾呼应的圆融性

开头以拟人起笔,结尾以拟人收束,形成完整的艺术闭环,情感从期盼到礼赞层层推进。

二、艺术特色:诗画交融,感官盛宴

1. 修辞手法的妙用

拟人化:如“太阳的脸红起来”“野花眨呀眨”,赋予自然景物以人的情感与动作,增强画面灵动性。

比喻与排比:春雨“像牛毛、花针、细丝”的叠加比喻,既具体又充满诗意;三个“春天像……”的排比,强化节奏与哲思。

通感与联想:如“风里带着甜味”将嗅觉转化为味觉,“闭了眼,树上仿佛满是桃儿”由实转虚,拓宽想象空间。

2. 多感官的立体描写

视觉(花色斑斓)、听觉(鸟鸣笛声)、触觉(春风轻抚)、嗅觉(花香泥土)、味觉(花中甜味)交织,构建全方位春景。

3. 虚实结合与动静相生

实写春花繁盛,虚写秋日硕果;静写野花如星,动写蜂蝶飞舞,增强画面层次感。

春雨的“静默”与农人的“劳作”形成对比,动静之间展现自然与人文的和谐。

三、主题思想:生命礼赞与希望寄托

1. 对自然生命力的歌颂

通过春草破土、百花争艳等意象,展现万物勃发的生机,体现朱自清对自然生命力的敬畏与赞美。

2. 人文精神的升华

“一年之计在于春”的俗语引用,将自然之春与人生奋斗结合,传递珍惜时光、积极向上的价值观。

3. 时代背景下的隐喻

创作于1933年的《春》,正值朱自清人生顺遂时期(婚姻美满、学术晋升),文中明快的基调暗含他对新生活的期待,也隐晦表达对动荡时局中希望不灭的信念。

四、创作背景与美学价值

为青少年而作:语言通俗浅显,贴近青少年视角,如孩童嬉戏、风筝飞舞等场景,既符合教材功能,又保留文学性。

传统与创新的融合:继承古典诗词意境(如“吹面不寒杨柳风”),同时以白话散文突破传统,开创现代写景散文新范式。

《春》不仅是一幅生动的春日画卷,更是一曲充满哲思的生命赞歌。朱自清以细腻的观察、诗化的语言和精巧的结构,将自然之美与人文之思熔铸一体,既为读者提供了审美享受,也传递了永恒的希望主题。其艺术成就与思想深度,使之成为现代散文的典范。