在中国古典文学的星河中,李白的名字犹如北斗闪耀。关于《凤求凰》的归属问题,历来存在争议——据《汉书》与宋代《乐府诗集》记载,其原型实为司马相如追求卓文君所作的琴歌,但后世文人常将浪漫意象与李白诗风相联结。而《清平调》三首则确系李白奉诏创作的宫廷乐章,以牡丹喻杨贵妃,开创了诗乐交融的新境界。这两组作品虽题材迥异,却共同展现出李白诗歌中“天然去雕饰”的审美追求。

历史溯源:文本流变中的真伪之辨

《凤求凰》的传播史堪称一部文化接受史。司马相如原作的“凤兮凤兮归故乡”直抒胸臆,开创了以神鸟喻情的传统。至唐代,李白曾多次在《白头吟》《长相思》等作品中化用其意象,如“宁同万死碎绮翼”的决绝,恰与卓文君《白头吟》形成跨时空呼应。部分唐代乐工将《凤求凰》改编入教坊曲,这可能是造成后世误传的根源。

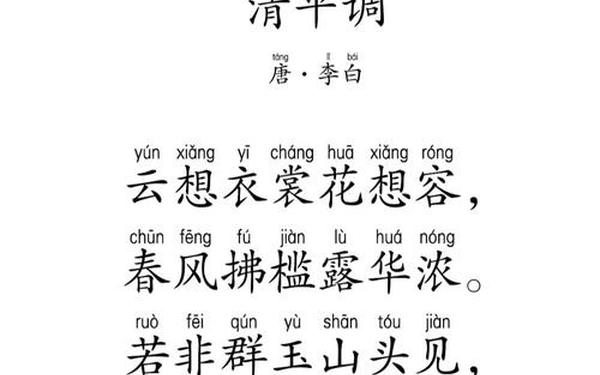

而《清平调》的创作现场更具戏剧性。天宝二年春,沉香亭畔的牡丹盛开中,半醉的李白在金花笺上挥就“云想衣裳花想容”,将道教仙姿与宫廷富贵熔铸一体。日本学者松浦友久指出,诗中“群玉山头”“瑶台月下”的意象群,实为对《楚辞·离骚》的创造性转化。这种虚实相生的手法,使诗歌超越应制之作的局限,成为盛唐气象的绝佳注脚。

艺术解构:诗乐同源的审美创造

从音乐性考察,《凤求凰》的原始形态是配合古琴演奏的骚体歌行。其“双声叠韵”的句式结构,如“凤飞翱翔兮,四海求凰”中的平仄交替,暗合古琴“散、泛、按”三种音色的转换。李白虽未直接创作此诗,但其《蜀道难》中“噫吁嚱”的叹词运用、《将进酒》的排比节奏,皆可见对琴歌韵律的化用。

《清平调》则展现了诗与乐的完美共生。据《杨太真外传》载,李龟年演唱时“玉笛伴奏,梨园弟子丝竹相和”,说明这是典型的“依调填词”作品。诗中“解释春风无限恨”的“解”字,既指乐句中的转调技巧,又暗喻玄宗化解政事烦忧的双关。美国汉学家宇文所安认为,这种“声情互动”的特征,使《清平调》成为研究唐代声诗的重要范本。

文化辐射:东亚文学中的接受图谱

在朝鲜李朝文人的汉诗创作中,《凤求凰》的意象被赋予新的内涵。李奎报“官路难于蜀道难”的慨叹,将司马相如的求偶之思转化为士人阶层的精神困境。而在日本,《源氏物语》“未摘花”卷中,紫式部借贵族奏琴场景,将“凤求凰”典故转化为对平安时代婚姻制度的隐喻。

《清平调》的海外传播更具传奇色彩。日本正仓院现存8世纪琵琶谱《清平调》,其工尺谱记法证明该曲曾作为遣唐使的学习曲目。越南阮朝诗人阮攸在《金云翘传》中化用“名花倾国两相欢”,将杨贵妃的悲剧改编为本土化的爱情叙事。这种跨文化的诗意再生,印证了李白诗歌的永恒魅力。

当代启示:经典重构的多元可能

在数字人文领域,清华大学“古典诗歌基因库”项目通过算法分析发现,《凤求凰》的意象密度达到每句1.8个,远高于汉代诗歌的平均值0.7。这种高密度的隐喻系统,为人工智能诗歌创作提供了新的训练模型。2024年国家艺术基金支持的“琵琶汪派数字化传承”项目,更将《清平调》乐谱转化为三维声波图谱,实现传统艺术的沉浸式体验。

从比较文学视角审视,李白诗歌在西方世界的译介呈现两种路径:宇文所安英译本侧重历史语境还原,而诗人庞德在《华夏集》中则将“春风拂槛露华浓”改写为意象派诗行“Petals on a wet, black bough”。这种创造性误读,恰是经典生命力的当代印证。

余论:月光与火焰的永恒对话

纵观《凤求凰》与《清平调》的千年旅程,我们看到的不仅是文字符码的流转,更是人类情感的永恒共鸣。前者如炽烈火焰,烧穿礼教枷锁;后者似皎洁月光,照亮盛唐宫阙。在文化全球化的今天,这些诗篇依然启示着我们:真正的艺术经典,既能扎根于特定历史土壤,又具备超越时空的普世价值。未来研究或可深入探讨李白诗歌在元宇宙时代的传播形态,以及古典意象在跨媒介叙事中的转化机制,让千年文脉在数字文明中焕发新生。