千百年来,诗人用笔尖凝结血泪,将母爱镌刻为人类最深沉的情感符号。孟郊的“慈母手中线”如一根永不褪色的丝线,缝合了游子漂泊的伤口;慈禧的“殚竭心力终为子”则以帝王之笔道尽天下母亲的共性;而白居易笔下“辛勤三十日,母瘦雏渐肥”的燕子,更是以自然意象揭示了母爱的生物本能。这些诗句穿越时空,将母爱的温度、重量与永恒性编织成一张巨大的情感网络,让每个时代的人都能在其中找到共鸣。

一、针线密缝:日常细节里的深情

母亲的爱往往藏匿于最朴素的细节之中。孟郊在《游子吟》中描绘的“临行密密缝”场景,让无数读者在针脚间窥见母爱的具象化表达。这种“缝”不仅是物理动作,更是情感的外化——每一针都浸润着对游子归期的忐忑,每一线都缠绕着对未知旅途的忧虑。蒋士铨在《岁暮到家》中延续了这一意象:“寒衣针线密,家信墨痕新”,母亲用缝补的衣物与手写的家书,构筑起跨越时空的情感桥梁。

这种日常关怀在文学作品中常以“食物”为载体。清代周寿昌《晒旧衣》中“领襟虽破却余温”的绨袍,承载着母亲手泽的温度;白居易《燕诗示刘叟》里“索食声孜孜”的雏燕,则暗喻母亲哺育的辛劳。正如冰心在散文中写道:“母亲是躲在厨房里偷偷拭泪的人,是将鱼肉夹到子女碗中却自称不爱吃的人”。这些看似琐碎的日常,实则是母爱的微观叙事。

二、生死相托:超越本能的牺牲

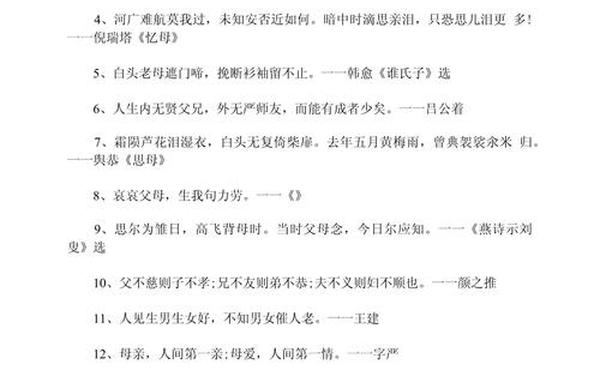

文学作品中极致的母爱往往呈现为超越生物本能的牺牲。韩愈《谁氏子》中“白头老母遮门啼,挽断衫袖留不止”的惨烈场景,将母亲对骨肉的眷恋推向极致。这种撕裂衣袖的挽留,不仅是肢体动作,更是心灵被割裂的隐喻。蔡文姬《悲愤诗》中“感时念父母,哀叹无穷已”的悲鸣,则展现了战乱年代母爱的特殊形态——在生存与的夹缝中,母亲不得不承受双重苦难。

动物意象常被用来强化这种牺牲精神。白居易在《慈乌夜啼》中塑造的“昼夜不飞去,经年守故林”的慈乌,暗合《本草纲目》记载“慈乌反哺,至孝之禽”的生物特性。而《孔雀东南飞》里“我有亲父母,逼迫兼弟兄”的控诉,则通过人类社会的对照,凸显动物母性本能的纯粹性。这种跨物种的母性书写,揭示了母爱作为生命密码的原始力量。

三、人格烙印:生命的二次孕育

母亲不仅是生命的给予者,更是人格的塑造者。老舍在回忆录中写道:“我的性格、习惯,是母亲传给的”,这位洗衣妇出身的母亲,用“终年鲜红微肿的手”教会儿子坚韧与尊严。《诗经·小雅·蓼莪》中“父兮生我,母兮鞠我”的“鞠”字,既指生理上的哺育,更包含精神层面的抚育。苏轼“能令孝子作忠臣”的诗句,则点明母亲对子女价值观的深远影响。

这种人格塑造常通过“家训”形式呈现。清代蒋士铨母亲“见面怜清瘦,呼儿问苦辛”的细节,既包含疼惜又暗含鞭策;欧阳修《画地学书》记载的“荻杆画地”典故,证明寒门母亲如何用智慧突破资源限制。现代作家宗璞在《我的母亲是春天》中写道:“母亲是至高无上的守护神,她让我明白疾病可以战胜,苦难能够转化”。这些案例共同构成母性教育的立体图谱。

永恒的情感坐标系

从《诗经》的“棘心夭夭”到冰心的“避风港湾”,母爱的书写始终是人类精神的锚点。这些诗句不仅是文学遗产,更是解码文明基因的密钥——它们揭示出:母亲用日常细节构建情感网络,以超越性牺牲诠释生命价值,并通过人格烙印完成生命的二次创造。在当代社会结构剧变的背景下,如何用新的语言书写母爱,如何平衡传统母职与现代性冲突,或许将成为未来研究的重点。但无论如何变迁,正如史铁生在地坛感悟到的:“母亲的爱早已成为土地般的永恒存在”,这份情感坐标,将永远指引着人类寻找回家的路。