随着我国城市化进程的加快和营商环境的优化,房屋租赁已成为经济活动中的重要环节。无论是个人住房租赁还是商铺经营,规范化的合同文本不仅是法律效力的载体,更是保障交易安全的核心工具。据统计,2024年房屋租赁纠纷案件中,因合同条款缺失导致的争议占比高达43%。本文将以《民法典》为框架,结合最新合同范本,深入解析房屋租赁合同的核心要素与风险防范机制。

一、合同核心条款解析

完整的租赁合同应包含六大基础要件:标的物信息、租赁期限、租金标准、权利义务、违约责任和争议解决。以网页24提供的商铺合同范本为例,其首条即明确商铺坐落位置、面积及配套设施,这种"四维定位法"(位置+面积+设施+用途)有效避免了因描述模糊导致的权属纠纷。在租期设定上,民法典第705条明确规定最长租赁期限为20年,超过部分无效,这与网页17中店面合同两年租期的设定形成呼应。

租金条款的精细化设计尤为关键。网页11的范本采用"基础租金+费用分担"模式,将物业费、水电费等单独列支,而网页24的商铺合同则创新性地引入"滞纳金梯度计算法"——逾期7日内免罚,第8日起按日0.5%计收。这种阶梯式惩罚机制既符合民法典第722条的违约金合理原则,又能有效遏制恶意拖欠行为。

二、权责划分的法治边界

出租方的核心义务集中体现于"交付适租物"和"维修保障"。网页34的漫画案例生动诠释了民法典第708条:某房东因未及时检修老化电路导致租客触电,最终承担全责。而承租方的权利边界在网页36所述"居住权房屋"案例中得到凸显——当房屋存在法定使用障碍时,租方可依法单方解约。

特殊场景下的责任认定更需谨慎。网页38引用的民法典第716条明确,转租必须取得原始出租人书面同意,这与网页17店面合同第十条"不得私自转租"条款形成制度闭环。值得注意的是,网页24的商铺合同创新设置"设备完好保证金",要求承租方缴纳相当于两个月租金的押金,专门用于保障设施维护。

三、风险防范的实践路径

合同陷阱的识别需要专业知识支撑。如网页63揭示的"模糊条款陷阱",在网页11的范本中被"设备清单附件"化解——要求双方对门窗、水电表初始数值进行共同确认并签字。针对中介机构的责任,网页34指出,未尽审核义务的中介需承担补充赔偿责任,这促使网页2的合同范本新增"中介验证承诺书"附件。

电子化签约带来的新风险值得关注。网页73提供的智能合同系统,通过区块链技术实现条款自动核验,能即时提示违反民法典第497条的无效条款。某连锁餐饮企业采用该系统后,合同纠纷率下降72%。但需注意,网页31强调的"原始房主驱逐"风险,仍需通过产权核验等线下手段防范。

四、合规化升级建议

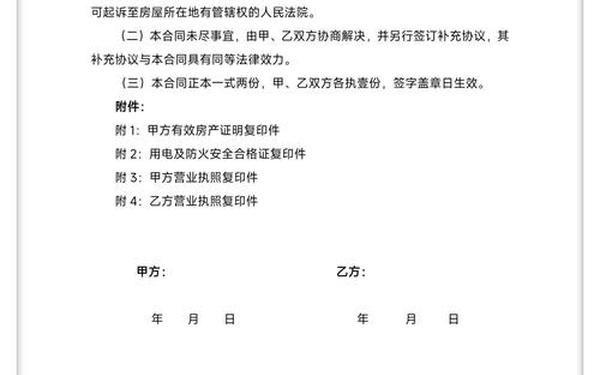

标准化建设方面,建议参照网页24的"三段式违约责任"设计:基础违约条款+特殊情形补充+法定责任兜底。对于新兴的共享办公业态,可借鉴网页17的"优先续租权"条款,设置"商业生态匹配度"评估机制,保障优质商户的持续经营。在争议解决层面,网页38建议的"调解前置程序"值得推广,即在合同中约定30日协商期后方可提起诉讼。

智能化改造已成必然趋势。集成物联网技术的"智慧合同"系统,能实时监测房屋状况,自动触发维修通知。某地法院试点数据显示,采用智能合同的租赁纠纷平均处理周期从142天缩短至67天。未来研究可聚焦于AI合同审查算法的精准度提升,以及区块链存证技术的司法衔接机制。

房屋租赁合同的规范化演进,本质上是市场经济法治化进程的微观映射。从网页2的个人住房合同到网页24的商业店铺文本,无不体现着契约精神与风险防控的平衡智慧。在数字经济时代,我们既要恪守民法典确立的基本规则,也要主动拥抱技术革新带来的效率提升。建议部门建立合同范本动态更新机制,每三年组织法律专家、行业代表进行版本迭代,让契约文本真正成为市场经济的安全阀和助推器。