在学术研究的殿堂中,学位论文是研究生学术能力的重要载体,其规范性不仅体现研究者的严谨态度,更是学术成果传播的基础。近年来,国内高校逐步细化学位论文格式规范,例如上海交通大学2024年发布的LaTeX模板与深圳大学按学位类型区分的多版本Word模板,均反映出学术共同体对标准化写作的重视。本文将从结构要素、格式细节、学术与写作技巧四个维度,系统解析研究生论文写作的核心规范。

结构要素的层次性

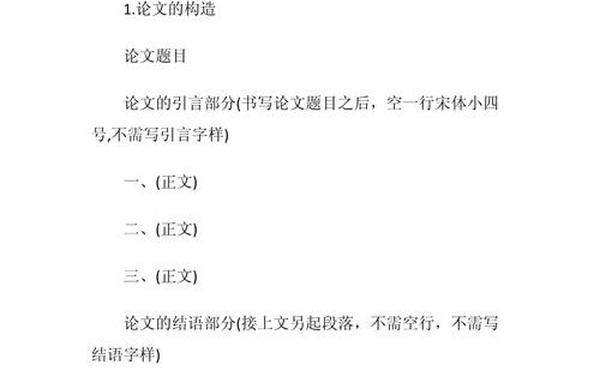

学位论文的结构体系遵循“前置-主体-结尾”的经典框架。前置部分需包含独创性声明、中英文摘要与目录,其中摘要撰写需注意逻辑凝练性。如同同济大学2024年指南强调,中文摘要需在500字内完成研究背景、方法与结论的三段式表达,英文摘要则需避免机械翻译,确保术语与句式的学术性。目录的编排需体现论证逻辑的完整性,北京大学模板建议三级标题体系,其中章标题采用黑体,节标题使用小宋体加粗,通过视觉层次增强可读性。

正文部分需构建“问题提出-方法创新-结论推导”的论证闭环。武汉大学案例分析显示,优秀论文的引言部分常采用“漏斗式结构”:从领域现状切入,逐步聚焦至研究空白,最后明确论文贡献。例如某人工智能研究的引言,先综述近五年深度学习算法进展,指出图像识别领域的标注数据瓶颈,继而提出半监督学习模型的创新路径,此类写作范式可使研究价值清晰呈现。

格式细节的精确性

版式设计需兼顾美学与功能性。河北大学规范要求页边距上2.5cm、下2cm、左3cm、右1.5cm,这种非对称布局既保证装订需求,又提升视觉舒适度。字体选择直接影响评审体验,多数高校规定正文使用五号宋体,图表标题采用楷体,而公式编号需右对齐并与正文间隔0.5行,此类细节可减少阅读干扰。

图表与公式的规范性常被忽视却至关重要。深圳大学2024年模板明确要求,折线图需包含误差棒,柱状图组间距离应大于柱宽,表格采用三线式结构且计量单位统一置于表头。公式编辑须遵循ISO 80000标准,变量用斜体,常数用正体,矩阵符号加粗显示,这些规则可避免学术歧义。研究显示,格式错误导致的论文返修率占评审问题的37%,凸显细节把控的学术价值。

学术的约束性

学术诚信贯穿论文写作全程。湖北经济学院2025年规定,导师需签署《学术承诺书》,并采用“中国知网研学平台”进行三次查重,文字复制比超过10%需提交抄袭认定报告。参考文献的著录需严格遵循GB/T 7714-2015标准,特别注意网络文献需标注访问日期,专利文献注明公开号,此类规范可规避学术不端风险。

研究数据的呈现需符合可重复性原则。河北医科大学要求实验数据保留原始记录册,临床研究需附审查批件,基因测序数据需上传至NCBI数据库,这些措施构建了学术成果的可验证基础。近年出现的“图片误用”争议提示,Western blot条带需标注分子量标尺,显微镜图像应包含比例尺,原始数据保存期限不得少于5年。

写作技巧的策略性

论文语言的学术化转换需方法论支撑。清华大学写作中心建议采用“概念操作化”策略,例如将“经济发展”具体化为“GDP增长率”“产业结构熵值”等可量化指标。讨论部分的写作可借鉴“五段式模型”:首段总结创新点,次段分析机理,第三段对比文献差异,第四段说明局限性,末段提出应用场景,这种结构使论证更具穿透力。

投稿前的自检流程决定论文成败。上海交通大学模板附录中提供的检查清单包含48项要点,涵盖标题字数、缩略语定义、致谢称谓等易错环节。数据分析表明,采用三级校对(作者自校、同行互校、导师终校)的论文,在格式错误率上比单次校对降低82%。使用Zotero等文献管理软件可减少引文格式错误,EndNote的期刊模板库更能实现一键格式转换。

纵观学术论文的演进历程,格式规范与学术创新始终呈现共生关系。未来研究可探索人工智能辅助写作系统的开发,如基于深度学习的自动格式校对工具,或跨学科论文模板的适应性重构。研究者唯有在规范框架内实现创造性表达,才能使学术成果既符合共同体标准,又彰显独特学术价值。