在浩如烟海的中国古典文学中,《水浒传》以磅礴的江湖气韵与深刻的社会批判,构筑了一座承载着忠义精神的文学丰碑。这部描绘北宋末年农民起义的鸿篇巨制,既是一部英雄史诗,更是一面照见封建制度痼疾的明镜。施耐庵以笔为刀,刻画出108位草莽英雄的挣扎与觉醒,其笔下流淌的不仅是刀光剑影的快意恩仇,更蕴含着对人性善恶、社会的哲学思辨。当我们将目光投向当代,这部作品依然以鲜活的生命力引发着关于正义、反抗与人性困境的永恒叩问。

一、人物塑造的立体镜像

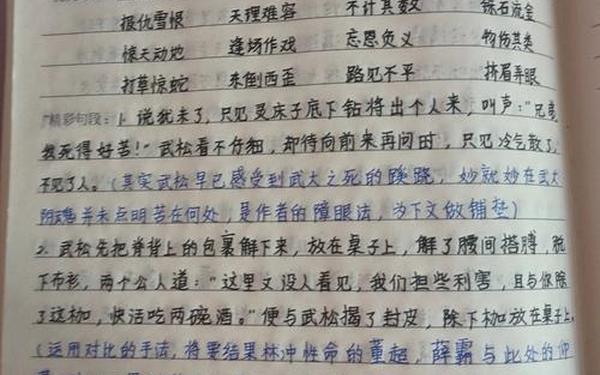

《水浒传》突破传统脸谱化书写,构建起复杂多元的英雄谱系。武松从打虎英雄到血溅鸳鸯楼的转变,展现了暴力反抗下的人性异化。景阳冈上的正义之举,源自对兄长冤死的悲愤;而醉打蒋门神时的侠义,却在张都监的构陷中蜕变为嗜血复仇。正如学者郑春元指出的,作者对这类暴力叙事常持暧昧态度,既赞其反抗精神,又暗藏道德隐忧。这种矛盾性在鲁智深身上体现得尤为显著:拳打镇关西时的嫉恶如仇,与倒拔垂杨柳时的禅意顿悟形成强烈反差,昭示着暴力外壳下未泯的佛性。

李逵的塑造更具颠覆性,他的板斧既劈开封建枷锁,也斩断道德羁绊。江州劫法场时的无差别杀戮,暴露出农民起义的原始野蛮性。高原教授将其定义为"泛农民趣味"的具象化,认为这种暴力狂欢实质是底层压抑的极端宣泄。但作者并未止步于批判,当李逵听闻老母被虎食后的椎心泣血,又瞬间回归至纯至孝的人性本真。这种善恶交织的复杂性,使得人物如多棱镜般折射出封建社会的生存困境。

二、忠义观念的解构重构

梁山泊"替天行道"的大旗,实则是传统忠义观的解构实验。宋江接受招安的抉择,将"忠君"与"义气"置于不可调和的矛盾中。征方腊战役的惨烈结局,暴露出封建体系的内在悖论:当忠义成为统治工具,便化作吞噬反抗者的血盆大口。颜翔林教授犀利指出,这种"忠义"是以牺牲普遍为代价的集团利益交换,最终导致英雄集体的悲剧性溃散。

作品中"义"的嬗变轨迹更具深意。智取生辰纲的侠盗之举,最初承载着劫富济贫的朴素正义;而后期"兄弟义气"却异化为暴力合理化的遮羞布。朱仰东注意到,好汉们屠戮百姓时的"替天行道"口号,已然沦为道德虚无的注脚。这种价值观的扭曲,恰似钱钟书在读书笔记中所言:"忠义的面具下,往往藏着",折射出封建社会价值体系的深重危机。

三、叙事结构的时代隐喻

从星散四方到聚义梁山,从接受招安到分崩离析,小说的空间转换暗合着历史周期律。梁山泊从"八方共域,异姓一家"的乌托邦,最终沦为招安政策的祭坛,这个地理空间的兴衰轨迹,正是封建时代农民起义的典型宿命。杨绛在整理钱钟书笔记时发现,这种结构安排蕴含着对革命合法性的深刻质询。

白话叙事的革新性同样值得关注。相较于同时代作品的文雅含蓄,市井化的语言风格使故事获得喷薄的生命力。武松杀嫂时的白描手法,潘金莲"叔叔如何这般冷"的媚语,通过日常对话将悲剧推向高潮。这种"草莽美学"的叙事策略,恰如钱钟书所言:"俗语俗事中,往往藏着时代真相",开创了明清小说现实主义的先河。

四、历史价值的当代映照

《水浒传》的社会批判锋芒至今未减。高俅发迹史揭示的官僚腐败机制,与当代"逆淘汰"现象形成跨时空对话。金圣叹批本中"乱自上作"的论断,在权力寻租、阶层固化的现代社会中仍具警示意义。作品中个体反抗与体制压迫的永恒博弈,为理解社会矛盾提供了历史镜像。

在文化传播层面,梁山好汉的形象重构从未停止。从京剧舞台的程式化演绎,到电子游戏的角色重塑,"水浒文化"在不同媒介中持续嬗变。这种跨媒介叙事的生命力,印证了罗兰·巴特"作者已死"的理论预见,也促使我们思考:当经典IP遭遇消费主义,如何在商业转化中守护精神内核?

当我们重读这部文学经典,不应止步于对暴力美学的猎奇,而需深入历史肌理,辨析反抗叙事中的现代性启示。未来的研究或许可以沿着比较文学路径,将梁山起义与罗宾汉传说进行平行研究;亦可运用文化人类学方法,剖析江湖规矩背后的社会组织形态。更重要的是,在资本与权力交织的当代语境下,如何重构"替天行道"的内涵,这既是学术命题,更是关乎价值重建的时代课题。