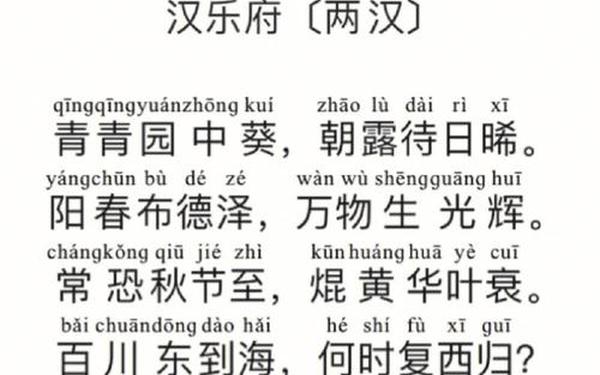

百川东流不复西归的自然景象,在汉乐府《长歌行》中化作震撼人心的生命叩问。这首创作于东汉末年的五言古诗,以其精妙的意象构筑和深邃的哲学思考,在历史长河中激荡出跨越时空的共鸣。从"青青园中葵"的盎然生机到"焜黄华叶衰"的萧瑟图景,诗人用自然界的盛衰循环为镜,映照出人类对生命本质的永恒探索。这首仅五十字的短诗,承载着中华文明对时间、生命价值的深刻认知,至今仍在叩击着每个思考者的心灵。

意象系统的多层建构

《长歌行》构建起三重递进的意象体系:首层是具象的自然物象,"朝露待晞"的短暂、"阳春布泽"的丰盈、"秋节将至"的肃杀,形成完整的季节循环。第二层是拟人化的生命意象,"常恐秋节至"的忧思,"百川东到海"的奔涌,赋予自然现象以人类的情感特征。第三层则是抽象化的哲理意象,"少壮不努力"的警策,"老大徒伤悲"的喟叹,将具体物象升华为普遍的生命认知。

这种意象叠加的艺术手法,在汉代诗歌中具有开创性意义。余冠英在《乐府诗选》中指出:"诗人通过对自然现象的细致观察,将人生哲理转化为可感知的视觉形象"。诗中"葵藿"意象的运用尤为精妙,这种具有向日特性的植物,既象征对光明永恒的追求,又暗含生命易逝的悖论,形成强烈的艺术张力。

时空意识的哲学表达

诗歌在时空维度上展现出独特的辩证思维。空间维度上,从"园中葵"的微观视域到"百川归海"的宏观景象,构建起由近及远、由小及大的空间序列。时间维度上,晨昏交替、四季轮回的线性时间观,与"复西归"的循环时间观形成对立统一。这种时空交织的叙事结构,暗合《淮南子》"往古来今谓之宙,四方上下谓之宇"的宇宙认知。

特别值得注意的是"常恐秋节至"的心理时间描写。叶嘉莹在《汉魏六朝诗讲录》中分析:"'恐'字道出了人类面对时间流逝的集体焦虑,这种对未来的忧惧比现实的衰败更具震撼力。"诗人将物理时间转化为心理时间,使抽象的时间概念获得了可体验的情感温度。

教育的社会映射

少壮不努力"的劝诫并非简单的道德说教,而是植根于特定历史语境的价值建构。东汉末年社会动荡,察举制度强调个人修为与建功立业的统一。诗中的励志主题,既反映儒家"天行健,君子自强不息"的进取精神,又暗含对功业难就的时代焦虑。这种价值导向在汉代镜铭、砖文中皆有呼应,形成特殊的社会话语体系。

现代学者李炳海在《汉代文学的生命意识》中揭示:"该诗将个人生命价值与社会责任相结合,创造性地发展了《楚辞》'老冉冉其将至兮,恐修名之不立'的忧患意识。"这种将个体生命置于社会坐标中的价值取向,对后世"修身齐家治国平天下"的士人精神产生深远影响。

生态智慧的当代启示

诗歌展现的人与自然关系具有超前性认知。"万物生光辉"不仅是自然描写,更暗含天人合一的生态智慧。诗中自然界的荣枯不以人类意志为转移,这种对自然规律的尊重,与道家"人法地,地法天"的思想形成互文。德国汉学家顾彬认为:"这种将人类生命置于自然节律中的认知方式,为现代生态哲学提供了古老的思想资源。

在气候危机加剧的当下,重读"焜黄华叶衰"的警示别有深意。诗句提醒人类在追求发展时需遵循自然规律,这种古典智慧与当代可持续发展理念形成跨越时空的对话。台湾学者王文颜指出:"诗中蕴含的循环时间观,对突破现代线性发展思维具有重要的启示意义。

永恒价值的现代重构

穿越千年的时光迷雾,《长歌行》依然焕发着强大的精神生命力。其价值不仅在于精湛的艺术成就,更在于提出了人类共同面对的根本问题:在有限的生命中如何实现永恒的价值。这种追问在当下技术加速的时代显得尤为迫切,当人工智能开始挑战人类独特性,当生命延长技术模糊生死边界,诗歌中"及时当勉励"的呼唤提供了返璞归真的思考维度。

未来研究可沿着比较诗学路径展开,将《长歌行》与波斯诗人莪默·伽亚谟的《鲁拜集》、莎士比亚的十四行诗进行跨文化对话,探索不同文明对生命主题的艺术呈现。结合神经美学研究方法,可以深入解析诗歌意象引发情感共鸣的认知机制,这或许能为古典文学的现代传播开辟新的路径。在永恒与刹那的辩证中,这首古老的歌行将继续见证人类对生命真谛的不懈求索。