在文学的世界里,冒险故事始终是照见人性成长的明镜。《汤姆·索亚历险记》与《尼尔斯骑鹅旅行记》这两部跨越时空的经典作品,分别以密西西比河畔的顽童和北欧乡间的少年为主角,通过充满奇幻色彩的叙事,展现了儿童在冒险中实现自我蜕变的历程。本文将从叙事结构、成长主题、社会隐喻三个维度展开对比分析,探讨两部作品如何以不同的文化视角诠释“冒险”与“成长”的永恒命题。

叙事结构的双线交响

《汤姆·索亚历险记》采用多线并置的戏剧化叙事,将凶杀案、寻宝记、山洞迷踪等情节编织成环环相扣的冒险图谱。马克·吐温以小镇为舞台,通过汤姆目击墓地(网页65)、法庭指证真凶(网页10)、山洞脱险(网页15)等关键事件,构建起层层递进的悬疑链条。这种“事件驱动型”结构让读者始终处于紧张期待中,如汤姆与贝琪被困山洞时,作者通过“风筝探路”的细节(网页65),将生存智慧与人性考验完美融合。

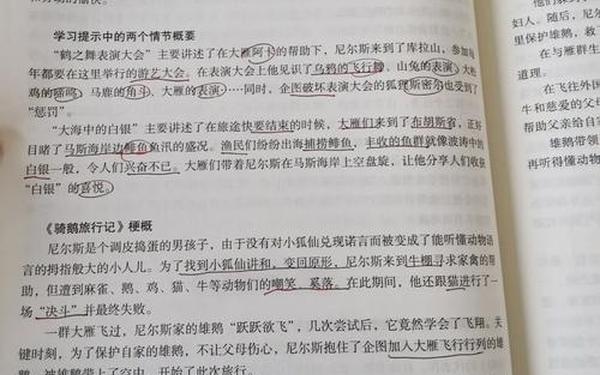

相较而言,《尼尔斯骑鹅旅行记》的叙事则呈现出线性地理游记的特征。塞尔玛·拉格洛夫以瑞典地图为蓝本,让尼尔斯骑鹅飞越厄兰岛、格里敏城堡等26个地标(网页52),每个站点都对应着民间传说或生态寓言。如狐狸斯密尔的反复出现(网页72),既推动情节发展,又形成善恶较量的主题复调。这种“空间转换型”叙事使作品兼具地理教科书与成长小说的双重属性,正如学者指出的“每个地点的遭遇都是尼尔斯的道德考场”(网页47)。

成长主题的镜像折射

汤姆的成长体现在从顽童到英雄的角色蜕变。最初的他以“刷墙诡计”戏弄伙伴(网页14),用死猫治疣彰显顽劣(网页15),但随着目睹凶杀案、指证印第安·乔等事件,其正义感逐渐觉醒。特别在法庭场景中,吐温用“冷汗浸透衬衫”的身体描写(网页60),将人物内心挣扎具象化,最终“挺身而出”的动作完成英雄身份的确认。这种成长不是简单的道德说教,而是通过“海盗游戏”等儿童本真行为的铺垫(网页10),让转变更具说服力。

尼尔斯的变化则表现为生态意识的觉醒。从虐待动物的小霸王(网页72),到帮助山羊对抗狐狸的守护者(网页30),其转变轨迹清晰可见。拉格洛夫精心设计“渡鸦考验”“木头人奇遇”等情节(网页72),让人物在救助动物的过程中重建价值认知。当尼尔斯拒绝杀害家鹅换取复原时(网页40),标志着利己主义到利他主义的质变。这种“生态启蒙式”成长,与20世纪初北欧自然保护思潮形成呼应(网页52)。

社会隐喻的时空对话

在吐温笔下,汤姆的冒险是对19世纪美国社会的隐性批判。通过“主日学校颁奖”的荒诞场景(网页60),揭露宗教教育的虚伪;借“洞穴宝藏”象征对资本崇拜的讽刺(网页77)。印第安·乔的悲剧不仅是个体恶的体现,更折射出西进运动中的种族矛盾(网页60)。这些社会隐喻使儿童冒险故事承载着厚重的历史质感,如研究者所言“汤姆的每一次出逃都是对成人世界的逃离与审视”(网页15)。

《骑鹅旅行记》的社会关怀则体现在工业化进程中的生态警示。青铜人与木头人的寓言(网页72),隐喻机械文明对自然秩序的破坏;学生手稿丢失事件(网页30),暗示知识传承的危机。拉格洛夫通过尼尔斯的视角,展现湿地萎缩、动物濒危等现实问题(网页40),使作品超越童话范畴,成为最早的环境保护启蒙书。这种将地理知识与生态融合的创作手法,开创了“教育小说”的新范式(网页47)。

当我们站在当代回望这两部经典,会发现它们不仅是儿童文学的里程碑,更是透视人性与社会的重要棱镜。汤姆在密西西比河上的成长轨迹,尼尔斯在瑞典天空下的精神觉醒,共同构建起关于勇气、责任与生态文明的永恒对话。未来的研究或许可以深入探讨两部作品在性别叙事、殖民话语等维度的异同,或结合数字人文技术对其地理空间进行可视化重构。这些跨越时空的冒险故事,终将如马克·吐温所期许的,继续照亮每个读者心中的成长之路。