一、《飞鸟与鱼》的创作争议

1. 作者归属问题

普遍误传《飞鸟与鱼》(又名《世界上最遥远的距离》)为泰戈尔所作,但实际上泰戈尔的作品中并无此诗。该诗最早出现于香港作家张小娴1997年的小说《荷包里的单人床》,书中主角苏盈的独白写道:“世界上最遥远的距离,不是生与死,而是我就站在你面前,你却不知道我爱你。”

后经网络传播,诗句被扩展为多段,并因与泰戈尔诗风相似而被误归其名下。目前流传最广的版本由江西诗人程东武创作,包含“鱼与飞鸟的距离”等经典段落。

2. 泰戈尔与《飞鸟集》的关联

泰戈尔的《飞鸟集》以自然意象和哲理短诗著称,但其中并无《飞鸟与鱼》或类似诗句。相关误传可能源于部分中译版诗集或影视剧(如《十八岁的天空》)的错误引用。

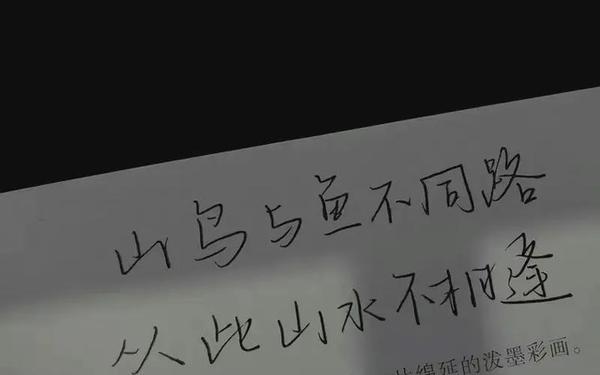

二、“飞鸟与鱼不同路,从此山水不相逢”的出处与含义

1. 诗句来源

此句并非出自泰戈尔,而是中文网络语境下的创作,灵感源自《飞鸟与鱼》的故事框架。其核心意象取自程东武版本的末句:“世界上最遥远的距离,是飞鸟与鱼的距离,一个翱翔天际,一个却深潜海底。”

2. 象征意义

3. 故事原型

在广为流传的故事中,飞鸟与鱼短暂相遇却注定分离:鱼沉入海底,鸟飞离水域,从此不再相见。这一结局强化了“不同路”的宿命感,成为爱情与人生际遇的经典隐喻。

三、相关文化影响

1. 流行文化引用

该诗及衍生句频繁出现在影视、音乐(如齐豫的歌曲《飞鸟与鱼》)和网络文学中,成为表达爱而不得的符号。

2. 哲学延伸

诗句常被引申为对人际关系的思考,如强调尊重差异(“道不同不相为谋”)、珍惜契合的灵魂等。

《飞鸟与鱼》的创作争议反映了网络时代文学传播的复杂性,而“山水不相逢”的意象则因其强烈的悲剧性和普适性成为经典表达。尽管与泰戈尔无关,但诗中对爱情与命运的诠释仍引发了广泛共鸣。若需进一步了解泰戈尔的原作风格,可参考《飞鸟集》中的自然哲理短诗(如“樵夫的斧头问树要斧柄,树便给了它”)。