汉字文化中,字谜与成语的结合常能激发跨越千年的思维火花。一个简单的"泵"字,经拆解重组,便与"水落石出"这个成语形成精妙的映射关系。这种文字游戏不仅展现汉字结构的智慧,更承载着中华文化对现象与本质关系的哲学思考。从《醉翁亭记》的山水意境到现代社会的真相追寻,"水落石出"始终在历史长河中闪耀着独特的思想光芒。

一、字谜结构与成语本义

泵"字由"石"与"水"上下组合而成,这种构字法恰似一幅动态图景:当水位下降,原本淹没的石头显露真容。北宋欧阳修在《醉翁亭记》中描绘"水落而石出者,山间之四时也",首次将自然现象升华为对事物本质的哲学认知。苏轼在《后赤壁赋》中进一步强化这种意象,将"水落石出"从自然景观转化为对真相的追寻。

从文字学角度分析,"泵"字的水部在下、石部在上的结构,与成语"水落石出"形成镜像对应关系。这种拆字法属于典型的会意字谜,既遵循六书原理,又突破常规认知。正如网页46指出:"字谜注重汉字形体的组合及偏旁部首搭配,需对谜底汉字进行多角度描绘。"这种拆解过程恰似抽丝剥茧的认知过程,暗合成语本身的哲学内涵。

二、文化意涵的多维诠释

在传统文人的精神世界里,"水落石出"既是山水画中的美学意象,也是认知论的重要隐喻。朱熹曾以此喻指格物致知的过程,认为探究真理如同等待水位自然下降,需保持耐心与定力。这种认知方式与西方实证主义的主动探索形成鲜明对比,体现东方文化"静观自得"的思维特质。

现代社会将这一成语广泛运用于司法、科研、新闻等领域。如网页27列举的例句"通过警方锲而不舍的追查,凶杀案终于水落石出",展现其在真相揭露场景中的强大表现力。这种跨时代的适应性,源自成语本身包含的现象与本质、表象与真相的永恒辩证关系。

三、语言现象的社会映射

在信息爆炸时代,"水落石出"的使用场景发生微妙变化。网络谣言传播时,网民常用"坐等水落石出"表达理性态度,这种现象被语言学家称为"成语新用"。网页30提到的"在冥思中等待答案浮现",恰与快节奏社会对真相的焦虑形成对照,反映集体心理的变迁。

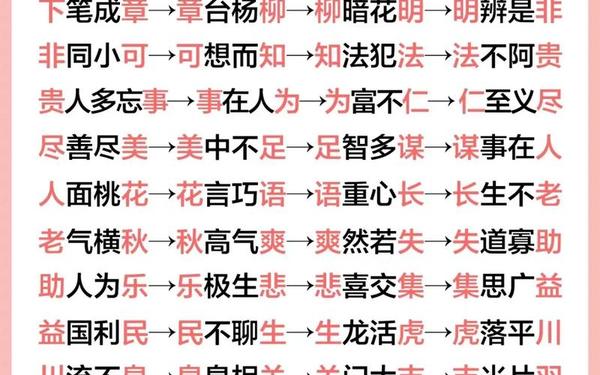

教育领域的数据显示,该成语在中学语文教材中的出现频率逐年上升。教学案例常将其与"抽丝剥茧""拨云见日"等成语进行对比分析,培养学生逻辑思维能力。网页54列举的成语谜语大全显示,"水落石出"已成为字谜教学的经典案例,这种寓教于乐的方式有效传承了汉字文化。

四、学术研究的纵深发展

认知语言学研究发现,汉语母语者对"水落石出"的神经激活区域,既包括语言处理区,也涉及空间想象区。这种跨脑区联动现象印证了汉字认知的独特性。比较语言学研究则发现,英语中"truth will out"虽语义相近,但缺乏汉字拆解的维度,这为汉语思维研究提供了独特样本。

数字人文领域已有学者构建"泵"字的3D动态模型,可视化展现"水"部下降、"石"部显现的过程。这种技术创新使传统字谜获得数字时代的新生命,网页38提到的"成语小游戏"正是此类研究的应用延伸。未来研究可探索虚拟现实技术在成语教学中的深度应用。

通过多维度解析可见,"泵"与"水落石出"的对应关系,既是汉字智慧的结晶,也是文化认知的镜像。在信息真伪难辨的当代,这个成语更显现实意义:它提醒我们在纷繁现象中保持理性,相信时间会让真相自然显现。未来研究可深入探讨成语认知的神经机制,或开发智能化的汉字文化传承系统,让古老智慧在数字时代焕发新生。正如苏轼观赤壁时所悟,当我们以澄明之心静待,终能见得"山高月小,水落石出"的清明境界。