在蔚蓝的深海之下,蕴藏着人类永恒的想象与探索,《海底两万里》以一艘神秘的潜艇“鹦鹉螺号”为载体,带领读者穿越珊瑚礁、沉船与未知生物构建的奇幻世界。对于3-4年级的学生而言,这部科幻经典不仅是冒险故事的启蒙,更是一扇开启科学思维与艺术表达的大门。通过手抄报这一载体,孩子们能将文字、绘画与创意结合,构建属于自己的海底探索之旅。

主题定位与视觉设计

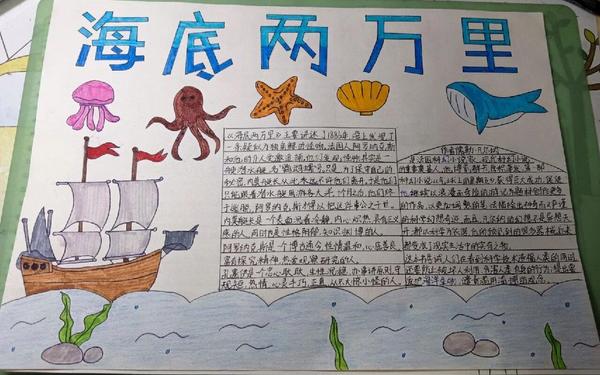

手抄报的核心在于主题的精准呈现。对于《海底两万里》,3-4年级学生需抓住“科学与冒险”的双重特质。参考网页51建议,主色调应选用深海蓝、珊瑚橙等海洋色系,中心画面可设计“鹦鹉螺号”潜艇穿越鱼群的动态场景,辅以波浪纹边框或气泡装饰增强立体感。例如,网页13提到用卡纸绘制边框,左下角添加帆船元素,既符合低年级学生的绘画能力,又能呼应原著中的航海意象。

视觉层次上,可采用“中心辐射式”布局:潜艇作为视觉焦点,周围分布情节插画与知识模块。网页70提供的模板中,将标题设计为立体字效果,搭配发光材质,能迅速吸引注意力。对于低龄学生,可简化细节,如用简笔画表现巨型章鱼触手或发光水母,既保留奇幻色彩,又避免画面过于复杂。

内容编排与知识融合

手抄报的内容需兼顾文学性与科普性。网页1建议划分“故事简介”“人物档案”“科学知识”三大板块。例如,在“人物档案”部分,可用头像插画搭配关键词描述:尼摩船长的神秘面具、阿龙纳斯的显微镜、康塞尔的分类笔记本,通过视觉符号强化角色特征。网页15提到用简短文字概括人物,如“尼德·兰:勇敢的捕鲸手,渴望自由”,符合小学生的理解水平。

科学知识模块可融入原著中的海洋生物学内容。网页14的读后感提到“书中介绍40余种海洋生物”,学生可选取鹦鹉螺、儒艮等特色物种,搭配手绘插图与趣味冷知识。例如,标注“章鱼有3个心脏,9个大脑”,既能激发兴趣,又与故事情节关联。网页24建议加入“科学幻想与现实技术”的对比,如将19世纪的潜艇想象与现代潜水器并列,培养思辨能力。

艺术创作与技法适配

针对3-4年级学生的绘画特点,网页13提出分步骤教学法:先用铅笔勾轮廓,再以马克笔填充色块。例如,绘制珊瑚礁时,可教学生用波浪线叠加圆形斑点表现纹理;制作立体潜艇则可通过折叠卡纸实现船舱透视效果。网页62建议用海绵蘸取蓝色颜料拍打背景,模拟海水质感,这种技法操作简单且效果生动。

文字排版需注重可读性与美观度。网页51强调“标题字体醒目,正文行距宽松”,可使用云朵形或贝壳形文本框收纳内容。例如,用荧光笔在深蓝卡纸上书写白色字体,既能突出文字,又营造夜光深海的神秘氛围。对于能力较强的学生,可尝试将章节标题设计为珊瑚枝形态,字母间穿插小鱼图案,实现图文交融。

教育价值与跨学科延伸

制作手抄报的过程本身即是跨学科学习。网页42提到“通过观察、思考、表达和创造锻炼综合能力”,例如在测量版面比例时融入数学概念,在描述海底地形时结合地理知识。网页61展示的科幻主题手抄报,将科学幻想与环保议题结合,启发学生思考海洋保护,这种模式也可应用于《海底两万里》——在角落添加“拒绝污染海洋”标语,配以被塑料缠绕的鱼类插画。

网页34的读书手抄报强调“情感共鸣”,学生可通过日记体记录制作心得,如“今天我画尼摩船长时,感觉他像大海一样孤独”。这种个人化表达不仅深化文本理解,更促进情感认知发展。教师还可组织小组协作,让不同学生负责绘图、撰稿、资料检索,培养团队合作意识。

总结与未来方向

《海底两万里》手抄报创作,是文学启蒙、美育培养与科学探究的三维实践。通过视觉化叙事,学生不仅能复现经典场景,更能发展信息整合、批判性思维等核心素养。未来可探索数字化延伸,如用AR技术让手抄报中的潜艇“游动”,或结合编程制作互动式电子小报,使传统形式焕发科技魅力。正如网页80提到的科技小报设计,将科幻文学与STEAM教育融合,或将开启更广阔的创作空间。